花費(fèi)三年時(shí)間走訪調(diào)研,自費(fèi)為350多座古民居、1800多棵古樹(shù)進(jìn)行定位測(cè)量,提出資料達(dá)1米多厚的古鎮(zhèn)規(guī)劃,這一切是為了永春岵山的閩南文化鮮活而自然地延續(xù),展現(xiàn)“活態(tài)的鄉(xiāng)愁”

【永春岵山】清華教授傾力保護(hù)家鄉(xiāng)古鎮(zhèn)

在李曉晨勾勒的古鎮(zhèn)未來(lái)藍(lán)圖中,物質(zhì)文化和非物質(zhì)文化都應(yīng)鮮活地延續(xù)下去。

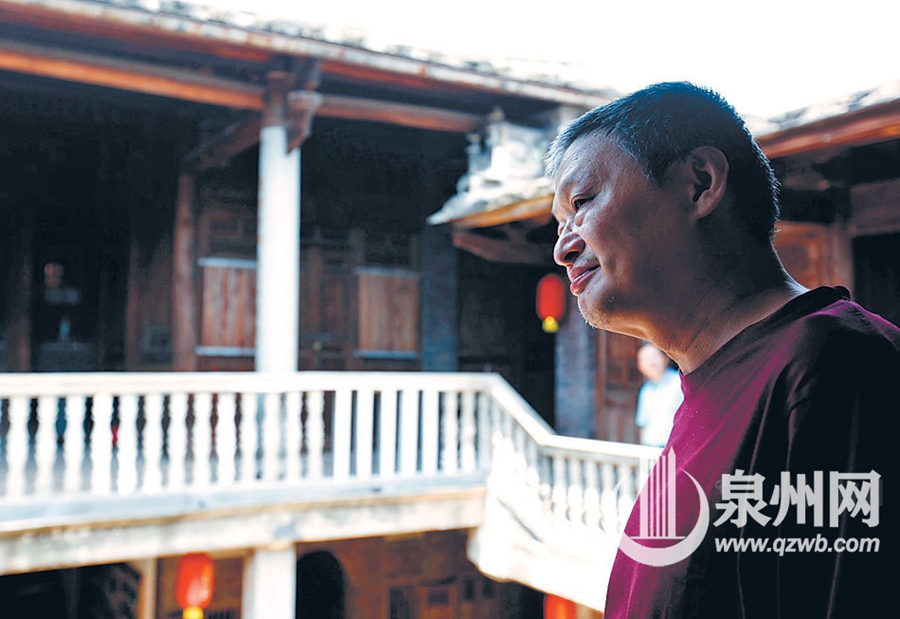

本報(bào)訊 (記者 黃寶陽(yáng) 王金沛/文陳曉東/圖)七月,永春南部的小鎮(zhèn)岵山,紅彤彤的荔枝壓滿枝頭。帶著草帽,一身長(zhǎng)衫長(zhǎng)褲的李曉晨,隨性地與一群地道的老農(nóng)民坐在荔枝樹(shù)下,與他們吃茶話仙,在鄉(xiāng)土岵山,這位清華大學(xué)教授融入得沒(méi)有一絲違和感。

現(xiàn)年53歲的李曉晨,祖籍岵山,30歲時(shí)便受聘為清華大學(xué)的教授。2008年偶然的一次返鄉(xiāng),讓他真正意識(shí)到故鄉(xiāng)之美:古厝、古樹(shù)、古寨、古寺、古街等承載千年集體記憶的物件,仍完好保存;天公生、請(qǐng)火等歲時(shí)節(jié)令民俗,訂婚、哭嫁、過(guò)爐頭、踢轎簾等獨(dú)特的人生禮數(shù),如今仍在生生不息的繁衍中延續(xù)著。有別于國(guó)內(nèi)許多靜態(tài)陳列式景區(qū)的刻意與生硬,在這里,古老的物件并非以孤單、死寂的方式存在,而是與當(dāng)下人們的生活相伴相守,是一座鮮活、自然、生動(dòng)的閩南文化生態(tài)博物館。

當(dāng)時(shí),岵山作為永春大縣城發(fā)展的一部分即將納入改造,許多有價(jià)值的古厝、古樹(shù)牽涉其中。為了更好地保護(hù)古鎮(zhèn),參與過(guò)麗江古城規(guī)劃保護(hù)以及天津新區(qū)濱海航母主題公園設(shè)計(jì)的李曉晨主動(dòng)請(qǐng)纓,提出為古鎮(zhèn)重新做規(guī)劃設(shè)計(jì)。

對(duì)閩南文化并不熟悉的他,花費(fèi)幾萬(wàn)元購(gòu)買書籍,利用半年的時(shí)間惡補(bǔ)閩南文化,并循著書中的線索,找到許多閩南文化名家及清華大學(xué)等高校的建筑、文化界專家,一起探索岵山規(guī)劃保護(hù)思路。他開(kāi)展了大量的實(shí)地踏訪、調(diào)研,收集資料,做評(píng)估。他請(qǐng)來(lái)當(dāng)?shù)財(cái)z影師,拍攝了1萬(wàn)多張精美的圖片,并自費(fèi)邀請(qǐng)廈門大學(xué)和華南理工大學(xué)建筑專業(yè)的師生,進(jìn)行為期一個(gè)多月的測(cè)量、勘察。

2012年7月,他提供了一份一米多厚的規(guī)劃方案,其中精確定位著350多座古民居及1800多棵百年以上的荔枝樹(shù),這份方案兼具古鎮(zhèn)保護(hù)與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

最初,當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、個(gè)別工作人員都對(duì)他抱著懷疑的態(tài)度:折騰半天還不是想搞個(gè)名目,先圈一塊地,最后搞房地產(chǎn)賺錢?

了解他為人及初衷的親友,也善意地提醒他三思而行。但他只有一句話:“知其不可而為之,我只問(wèn)值不值得。”

他自費(fèi)500多萬(wàn)元成立一家公司,著手開(kāi)展古鎮(zhèn)修繕保護(hù)。他帶著各路專家一次又一次地走進(jìn)古厝、古街,風(fēng)雨無(wú)阻,天天穿行在田間地頭。當(dāng)周邊的環(huán)境一天天干凈起來(lái),破敗的古厝修整后煥發(fā)新機(jī),河流變得更清澈、街市變得更整齊,他的初心逐漸被了解,當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民們從不解到支持,工作人員也從質(zhì)疑到主動(dòng)開(kāi)展工作,連遠(yuǎn)在海外的華僑華人也受到感召,出資重新修繕祖厝……

2012年,岵山鎮(zhèn)的茂霞村、塘溪村、鋪上村、鋪下村入選“中國(guó)傳統(tǒng)村落”,迄今為止,全國(guó)有2500個(gè),泉州僅10個(gè),岵山就占了4個(gè)。2014年,岵山鎮(zhèn)被列入閩南文化生態(tài)保護(hù)區(qū)規(guī)劃中的歷史文化村鎮(zhèn)保護(hù)區(qū)域,北溪村則被農(nóng)業(yè)部評(píng)選為“中國(guó)最有魅力休閑鄉(xiāng)村”,目前,岵山鎮(zhèn)正在申報(bào)“中國(guó)歷史文化名鎮(zhèn)”。“岵山獲得這些榮譽(yù),李教授居功至偉。”岵山鎮(zhèn)黨委書記周伯祥說(shuō)。

而李曉晨關(guān)于故園的夢(mèng)想才剛剛開(kāi)始,如今,他正配合當(dāng)?shù)卣M(jìn)一步優(yōu)化岵山的自然環(huán)境,充分挖掘岵山豐富的非物質(zhì)文化遺產(chǎn),探索如何在保護(hù)的基礎(chǔ)上良性發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),把岵山建成閩南文化的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承示范基地,成為海內(nèi)外鄉(xiāng)親的鄉(xiāng)愁寄托。

“我們這兒家家戶戶都種著四季桂”、“不辭長(zhǎng)做岵山人”,朋友們驚訝地發(fā)現(xiàn),一口京片子、仍然聽(tīng)不懂閩南話的李曉晨,如今口頭禪是“我們這兒”,朋友圈里發(fā)的全是曬家鄉(xiāng)的帖子。

就像岵山的古宅都有一顆百年荔枝樹(shù)守護(hù)一樣,李曉晨也用自己的方式,默默地守護(hù)著古鎮(zhèn),守護(hù)著一份鄉(xiāng)愁。

如何將岵山保護(hù)好、發(fā)展好,是李曉晨6年來(lái)不斷思考的課題。

□本報(bào)記者 黃寶陽(yáng)/文 陳曉東/圖

小鎮(zhèn)上來(lái)了位清華教授

2008年10月,岵山鎮(zhèn)新建的骨灰安息堂,有人一口氣買了6個(gè)牌位,這一行為引起了鎮(zhèn)政府工作人員的注意,他們找到這個(gè)“鄉(xiāng)賢”,希望他能為在建的老人院捐款。

令他們訝異的是,這位“鄉(xiāng)賢”竟是祖籍岵山的清華大學(xué)歷史教授李曉晨。李曉晨的父親出生在岵山鎮(zhèn)塘溪村,年少時(shí)遠(yuǎn)赴新加坡留學(xué),抗戰(zhàn)時(shí)期回國(guó)赴延安參加革命,新中國(guó)成立后留在北京工作,隨后便在北京成家立業(yè),他先后生下一女一子,兒子便是李曉晨。

李曉晨出生于1962年,自幼聰慧,成績(jī)優(yōu)異,大學(xué)就讀于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系。本科期間,他便在科技史方面表現(xiàn)出濃厚的興趣和很高的科研水平,他利用業(yè)余時(shí)間,撰寫并發(fā)表了諸多科技史的研究文章,因?yàn)閮?yōu)異的成績(jī)和突出的表現(xiàn),本科畢業(yè)后,他獲得了留校資格,在清華大學(xué)的思想文化研究所工作,主要研究科技史。工作期間,他又攻讀完該校的歷史博士學(xué)位。

1988年,年僅26歲的李曉晨,被破格聘任為清華大學(xué)的副教授;1992年,30歲那年,他成為清華大學(xué)教授。不久后,他被調(diào)往國(guó)家科委工作。1995年,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮涌動(dòng),厭倦了在體制內(nèi)按部就班生活的李曉晨,和幾位學(xué)術(shù)界的朋友一起辭職下海經(jīng)商創(chuàng)業(yè)。

2007年,在商海沉浮十余年后,他萌生退意,希望重回學(xué)術(shù)界。當(dāng)年,他重新被清華大學(xué)聘為教授。李曉晨杭州籍的母親1987年因病去世,父親如今仍健在,已96歲高齡。無(wú)論走多遠(yuǎn),故園一直在老父親的心中,隨著年歲的遞增,反而越來(lái)越近,年邁的他多次提出,將來(lái)他百年之后,想回永春老家,父親希望他先將母親的骨灰送回老家。因此,才有他的岵山之行。

鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)特地找到他,希望帶他到鎮(zhèn)里轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),對(duì)家鄉(xiāng)有進(jìn)一步了解。在他們的帶領(lǐng)下,李曉晨在傍晚時(shí)分到鎮(zhèn)里轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn),夜幕中的古鎮(zhèn)如此靜美寧謐,匆匆一瞥令人意猶未盡。“我很快會(huì)再回來(lái)”,離開(kāi)前他留下了這句話。

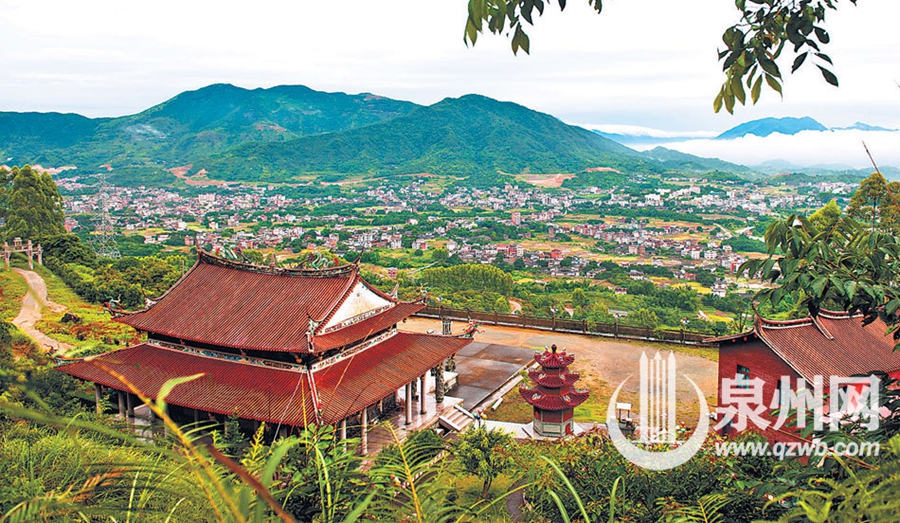

岵山古大厝背山臨田,自然裝點(diǎn)在山水間,美得像畫。(岵山供圖)

與故園再見(jiàn)鐘情

一個(gè)月后,李曉晨再次來(lái)到岵山,這次還帶來(lái)幾位學(xué)術(shù)界的朋友。他決定花一些時(shí)間,好好認(rèn)識(shí)自己的家鄉(xiāng)。

從小,他只知道,自己的老家叫“岵山”。此前的四十多年,他陪父母回來(lái)探親僅七八次。每次都是來(lái)去匆匆,無(wú)非就是回古厝看看,跟親戚們見(jiàn)見(jiàn)面,吃頓飯便離開(kāi)。他聽(tīng)不懂閩南話,更不會(huì)說(shuō),對(duì)于閩南文化也沒(méi)有什么概念,更談不上身份認(rèn)同,老家對(duì)他來(lái)說(shuō),更多的只是一個(gè)標(biāo)簽。

在遠(yuǎn)山、藍(lán)天、白云的自然幕布下,岵山古鎮(zhèn)隱藏在蔥郁的園林中,荔紅稻香,悠遠(yuǎn)、美好、寧?kù)o。除了自然景觀令人沉醉,走訪后,作為歷史教授的李曉晨驚訝地發(fā)現(xiàn),在這里,人們依山造房,傍水植樹(shù),從建筑到植被,都遵循著一種特有的規(guī)律,每一座遺留下的古屋旁,都有一棵百年荔枝樹(shù)默默守護(hù)著。岵山現(xiàn)有百年以上的荔枝樹(shù)1800多棵,200年以上的380多棵。

岵山至今保存著從明代至現(xiàn)代的閩南傳統(tǒng)民居350多座,保存完好的有80多座。有飛檐翹角的閩南古厝,有中西合璧的西洋大厝,有華僑騎樓式建筑,還有被稱為“閩南傳統(tǒng)建筑技藝絕唱”的福興堂。

初見(jiàn)傾心,再見(jiàn)鐘情。越了解,越深入,他就發(fā)現(xiàn)自己越愛(ài)這片土地。宋代遺留下的黑瓦窯,如今每個(gè)月還會(huì)再燒上一兩窯,每窯出產(chǎn)七八千片傳統(tǒng)黑瓦,專供當(dāng)?shù)乩险S修而用;福茂寨、石城寨、草鋪城、水瓢寨等古寨外墻密布著青藤,行走其間,猶如走入歷史畫卷里。

古街、古厝、古樹(shù)、古祠、古井……舊時(shí)光仿佛在這里停駐,不過(guò),荔枝樹(shù)下的童聲稚語(yǔ),水車規(guī)律的咿呀聲,飯點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)升起的裊裊炊煙,婚喪嫁娶等人生禮數(shù)發(fā)生時(shí)的喧鬧,都在提醒他,這里不是博物館,古老的物件并非以孤寂、死寂的方式存在,而是與當(dāng)下人們的生活相伴相守,這是一個(gè)真實(shí)美好的夢(mèng)幻家園。

深山藏古寺,行走在古鎮(zhèn)上,總有不經(jīng)意的驚喜。(岵山供圖)

自掏腰包請(qǐng)纓古鎮(zhèn)規(guī)劃

當(dāng)李曉晨還沉醉在故鄉(xiāng)的自然、人文之美時(shí),他得知,岵山作為永春大縣城發(fā)展的一部分即將納入改造,岵山許多有價(jià)值的古厝、古樹(shù)牽涉其中,有的可能會(huì)被拆掉。

“能不能請(qǐng)你們先別動(dòng),給我一點(diǎn)時(shí)間?”或許是作為知識(shí)分子的責(zé)任感,或許是深深融入血液中的鄉(xiāng)愁,李曉晨突然覺(jué)得有守護(hù)故鄉(xiāng)的責(zé)任。在回北京將諸事交代清楚后,他開(kāi)始走進(jìn)岵山,走進(jìn)閩南文化。

如何規(guī)劃才能真正保護(hù)并發(fā)展好古鎮(zhèn)?李曉晨決定從文化源頭入手。由于對(duì)閩南文化并不了解,他購(gòu)買了價(jià)值幾萬(wàn)元的書籍,花了半年多的時(shí)間啃完,系統(tǒng)、深入地了解閩南文化。閩南文化帶給他的驚喜不亞于發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新的世界,這更加堅(jiān)定了他保護(hù)好岵山閩南傳統(tǒng)生態(tài)文化的決心。為了更好地探索岵山的保護(hù)之道,他通過(guò)各種方式聯(lián)系上書籍的作者或文中的閩南文化專家,與他們探討、向他們請(qǐng)教。

同時(shí),他開(kāi)始了“考古踏訪”,為規(guī)劃做基礎(chǔ)性調(diào)研準(zhǔn)備。他用兩年的時(shí)間,走遍了岵山鎮(zhèn)核心區(qū)里的六個(gè)村落。陪同他走訪的岵山鎮(zhèn)人大主任顏陽(yáng)西告訴記者,他們兩人風(fēng)雨無(wú)阻,每天都帶著大草帽,穿行在古鎮(zhèn)的每個(gè)角落。因?yàn)榻?jīng)常被小黑蚊叮得渾身是包,無(wú)論多熱,李曉晨都一身長(zhǎng)衫長(zhǎng)褲。李曉晨并不是簡(jiǎn)單地走過(guò)路過(guò),他一座一座老宅、一株一株老樹(shù)逐一定位、測(cè)量、拍照、登記,并請(qǐng)來(lái)當(dāng)?shù)財(cái)z影師,留下1萬(wàn)多張精美的圖片。

為更好地保護(hù)好傳統(tǒng)村落的原有風(fēng)貌和歷史格局,他還利用在學(xué)術(shù)界的資源,先是請(qǐng)來(lái)清華大學(xué)等全國(guó)一流大學(xué)的建筑、文化專家來(lái)岵山,走訪、提意見(jiàn)。還請(qǐng)來(lái)廈門大學(xué)、華南理工大學(xué)建筑學(xué)院的師生們,進(jìn)行為期一個(gè)多月的精確測(cè)量,為鎮(zhèn)里2000多棵古樹(shù)、350多座古厝進(jìn)行精準(zhǔn)的衛(wèi)星定位,并編制古鎮(zhèn)綜合保護(hù)發(fā)展規(guī)劃及閩南傳統(tǒng)村落歷史建筑的保護(hù)和更新等五個(gè)專題研究,編制了歷史文化名鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃、閩南文化活態(tài)區(qū)課題研究。

傳統(tǒng)村落保護(hù),涉及方方面面,一動(dòng)起來(lái),就得有資金的支持。為此,他投入自己辛苦經(jīng)商所得的500多萬(wàn)元,成立福建愛(ài)地投資有限公司,如今,錢已花去大半。

人們還以傳統(tǒng)的方式生活,閩南文化以一種活態(tài)的形式存在著。(岵山供圖)

古鎮(zhèn)變化喚起 人們的保護(hù)意識(shí)

在前期準(zhǔn)備工作逐步完成后,他的思路也日漸清晰,2011年,他先將整體思路向當(dāng)?shù)卣岢觯讷@得認(rèn)可后,他開(kāi)始形成系統(tǒng)、具體的方案。2012年7月,規(guī)劃方案正式出爐。當(dāng)圖文并茂,有數(shù)據(jù)、有歷史、有未來(lái)的一米多高的詳細(xì)規(guī)劃方案擺在大家面前時(shí),人們震驚了。經(jīng)過(guò)他的梳理,在岵山這個(gè)文化深厚的千年古鎮(zhèn),閩南文化要素齊聚,而且都鮮活地存在著。

其實(shí),一開(kāi)始,不僅個(gè)別工作人員心存質(zhì)疑,普通百姓更是無(wú)法理解他。“還不是找個(gè)名目,圈一塊地,最終還是要搞房地產(chǎn),是來(lái)賺錢的。”大家的質(zhì)疑,李曉晨心里也清楚,不少朋友還善意地勸他:“想法是美好的,不過(guò)難度很大,實(shí)現(xiàn)的可能性很小。”對(duì)于這些,商海沉浮過(guò)十多年、深諳賺錢之道的李曉晨卻說(shuō):“我認(rèn)為值得做就去做,不問(wèn)結(jié)果,也不求回報(bào),就算知其不可,也要為之。”

隨著時(shí)間的推移,當(dāng)?shù)厝艘馔獾匕l(fā)現(xiàn),這位北京來(lái)的教授天天風(fēng)里來(lái)雨里去,寫寫拍拍;人很隨和、虛心,吃住也很隨便;他不知道從哪里帶來(lái)那么多專家,專家們都對(duì)他們習(xí)以為常的古厝、古樹(shù)豎起了大拇指,這讓村民覺(jué)得很自豪。

說(shuō)的再天花亂墜,也不如實(shí)實(shí)在在的變化。慢慢地,大家發(fā)現(xiàn)周邊的環(huán)境一天天干凈起來(lái),破敗的古厝修整后煥發(fā)新機(jī),河流變得更清澈、街市變得更整齊。村民們逐漸開(kāi)始認(rèn)識(shí)到自己正守著十分有價(jià)值的東西,以前大家巴不得把舊房子拆掉建新的,如今他們說(shuō):“古厝是寶,多少錢都不賣。”“我們祖先顯靈了,派李教授來(lái)保護(hù)古鎮(zhèn)。”岵山鎮(zhèn)黨委書記周伯祥說(shuō),村民們淳樸地表達(dá)對(duì)李曉晨的敬意。

岵山是著名的僑鄉(xiāng),現(xiàn)存的350多座古厝,大多是中西合璧的西洋大厝,不少年久失修,破敗不堪。得知家鄉(xiāng)正在發(fā)生著變化,不少華僑受到感召,紛紛拿錢回來(lái)修葺修繕祖厝,有的甚至將古厝捐出來(lái)以作研究、陳列之用。

李曉晨多年的奔走與努力,終獲當(dāng)?shù)卮迕竦恼J(rèn)可。

保護(hù)活態(tài)的文化鄉(xiāng)愁

站在岵山兩棵500年樹(shù)齡的荔枝樹(shù)下,李曉晨的目光中充滿著對(duì)生命、歷史和文化的崇敬。盡管他至今仍不會(huì)說(shuō)閩南話,也不太聽(tīng)得懂,但是,關(guān)于閩南的種種,他已能信手拈來(lái),凡有外地來(lái)的人,他總會(huì)用他的京片子自豪地介紹岵山的山水草木,風(fēng)土人情。

曾經(jīng)參與過(guò)麗江古城規(guī)劃、考察過(guò)許多傳統(tǒng)村落的李曉晨明白,有活的文化遺存的村落,才是人們可以體味歷史、文化的地方。鄉(xiāng)愁是具體的,具體到一棵樹(shù)、一條河,具體到一碟榜舍龜,只有留住文物的文化伴侶,才是活態(tài)的鄉(xiāng)愁。因此,除了物質(zhì)遺存,非物質(zhì)文化也是傳統(tǒng)村落保護(hù)的重中之重,不能讓原生態(tài)的村落變成死寂的博物館,找一些演員作模式化的表演代替真實(shí)的生活。

因此,在岵山鎮(zhèn)生活的六年間,他不僅對(duì)古厝、古樹(shù)等了解透徹,還對(duì)岵山鎮(zhèn)的嫁娶、祭祀等進(jìn)行深入的研究、收集。如今,他正打算協(xié)助鎮(zhèn)里將岵山鎮(zhèn)的祭祀習(xí)俗、塘溪大鍋飯、清水祖師的傳說(shuō)等申遺。五音、八音、鬧臺(tái)、鬧廳等民間音樂(lè),鼓隊(duì)舞、碰球舞、掌中木偶戲等民間藝術(shù);竹編、木雕、漆籃等民間手工藝,等極具閩南特色的文化遺產(chǎn),在他眼中,都是豐富的財(cái)產(chǎn)。

“我的愿景是,把岵山發(fā)展成閩南文化的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承示范基地,即閩南文化生態(tài)博物館。再過(guò)二三十年,想了解正宗的閩南文化,甚至是中國(guó)農(nóng)耕文明的鄉(xiāng)村文化,就到這里來(lái)。”

就像他所期待的那樣,岵山之美也逐漸廣為人知。2012年,茂霞村、鋪上村、鋪下村和塘溪村入選“中國(guó)傳統(tǒng)村落”名錄,北溪村被農(nóng)業(yè)部評(píng)選為“中國(guó)最有魅力休閑鄉(xiāng)村”。去年,岵山鎮(zhèn)還被列入閩南文化生態(tài)保護(hù)區(qū)規(guī)劃中的歷史文化村鎮(zhèn)保護(hù)區(qū)域。

籠罩在晨霧中的古鎮(zhèn),天人和諧,猶如一幅天然的色彩絢麗的油畫。(岵山供圖)

不辭長(zhǎng)做岵山人

文化保護(hù)與發(fā)展是一件急不得的事,需要很多耐心。在李曉晨看來(lái),自己正在做一件有價(jià)值而且有意思的事,他不去想最終能不能實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想,但是一定要盡人事。

經(jīng)過(guò)他和當(dāng)?shù)攸h委政府三年多來(lái)的共同努力,岵山的保護(hù)發(fā)展方案獲得了越來(lái)越多的支持,爭(zhēng)取到了更多的政策扶持和資金資助。

“金溪荔影,和塘殘照,福興天工……岵山古鎮(zhèn)十五景”、“請(qǐng)支持我老家岵山”,朋友們發(fā)現(xiàn),李曉晨的微信圈里,幾乎每一條,都是關(guān)于古鎮(zhèn)保護(hù)、關(guān)于岵山的。“這是我們這兒最古老的樹(shù)”、“我們這兒家家戶戶庭院里都種著四季桂”,言語(yǔ)中,“我們這兒……”已經(jīng)成為他的口頭禪了,他已經(jīng)實(shí)實(shí)在在把自己當(dāng)作岵山人了。

如今,在他的影響下,他的愛(ài)人和女兒也愛(ài)上了岵山,愛(ài)人已常住永春。在年過(guò)五旬、頭發(fā)已花白的時(shí)候,他才真正回到了故鄉(xiāng),他告訴朋友們,“不辭長(zhǎng)做岵山人”。

李曉晨說(shuō),他不走了,要留下來(lái),守護(hù)著古鎮(zhèn),就像岵山每座古宅旁默默守護(hù)的荔枝樹(shù)一樣。