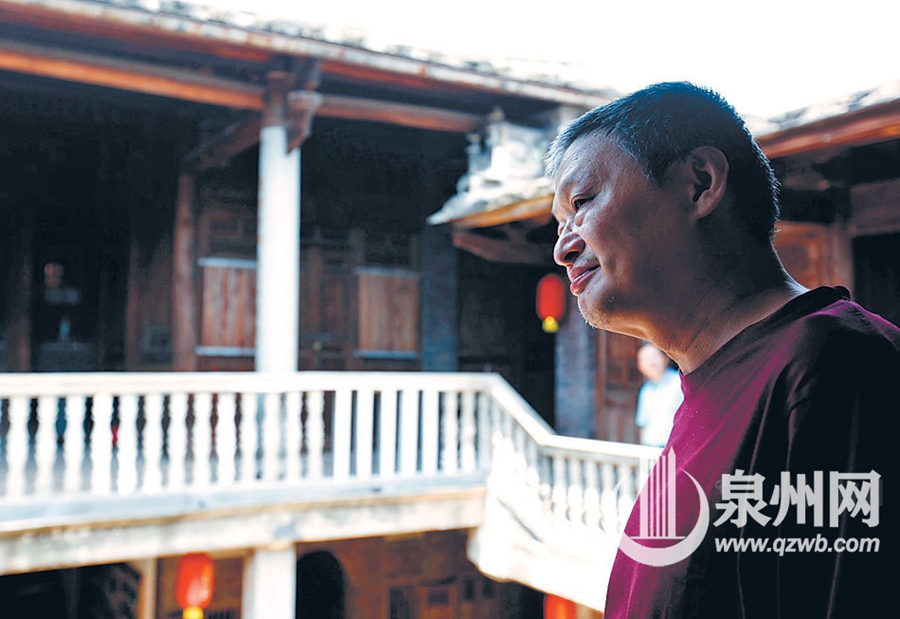

如何將岵山保護好、發展好,是李曉晨6年來不斷思考的課題。 □本報記者 黃寶陽/文 陳曉東/圖 小鎮上來了位清華教授 2008年10月,岵山鎮新建的骨灰安息堂,有人一口氣買了6個牌位,這一行為引起了鎮政府工作人員的注意,他們找到這個“鄉賢”,希望他能為在建的老人院捐款。 令他們訝異的是,這位“鄉賢”竟是祖籍岵山的清華大學歷史教授李曉晨。李曉晨的父親出生在岵山鎮塘溪村,年少時遠赴新加坡留學,抗戰時期回國赴延安參加革命,新中國成立后留在北京工作,隨后便在北京成家立業,他先后生下一女一子,兒子便是李曉晨。 李曉晨出生于1962年,自幼聰慧,成績優異,大學就讀于清華大學計算機系。本科期間,他便在科技史方面表現出濃厚的興趣和很高的科研水平,他利用業余時間,撰寫并發表了諸多科技史的研究文章,因為優異的成績和突出的表現,本科畢業后,他獲得了留校資格,在清華大學的思想文化研究所工作,主要研究科技史。工作期間,他又攻讀完該校的歷史博士學位。 1988年,年僅26歲的李曉晨,被破格聘任為清華大學的副教授;1992年,30歲那年,他成為清華大學教授。不久后,他被調往國家科委工作。1995年,市場經濟大潮涌動,厭倦了在體制內按部就班生活的李曉晨,和幾位學術界的朋友一起辭職下海經商創業。 2007年,在商海沉浮十余年后,他萌生退意,希望重回學術界。當年,他重新被清華大學聘為教授。李曉晨杭州籍的母親1987年因病去世,父親如今仍健在,已96歲高齡。無論走多遠,故園一直在老父親的心中,隨著年歲的遞增,反而越來越近,年邁的他多次提出,將來他百年之后,想回永春老家,父親希望他先將母親的骨灰送回老家。因此,才有他的岵山之行。 鎮黨委書記、鎮長特地找到他,希望帶他到鎮里轉一轉,對家鄉有進一步了解。在他們的帶領下,李曉晨在傍晚時分到鎮里轉了轉,夜幕中的古鎮如此靜美寧謐,匆匆一瞥令人意猶未盡。“我很快會再回來”,離開前他留下了這句話。 |

【永春岵山】清華教授傾力保護家鄉古鎮

2015-07-24 10:44:42 來源:泉州晚報

其它熱圖

相關評論>>

- 文明委成員單位

- 文明行業

- 地方文明網站

- 福建新聞網站