蔡文悠期待可以讓更多的人分享交流藝術。(蔡文悠供圖)

【核心提示】

出生于東京,成長于紐約,自幼便隨父母游遍世界各大美術館及博物館,作為著名泉籍當代藝術家蔡國強的女兒,蔡文悠被視為一個典型的“藝二代”。在今年,她推出了自己的第一本散文隨筆集《可不可以不藝術》,并帶著它回到老家泉州,通過讀書分享會,與大家分享那些屬于自己的“成長密語”。

□泉州網-泉州晚報記者 陳士奇/文 戴涵琦/圖(除署名外)

“對于成長,美術館是太過孤寂的地方”

與多數同齡人不同,蔡文悠常說,自己的童年回憶,大多被定格在了“空蕩蕩的美術館里”。

與多數職業父母一樣,蔡文悠在出生后就開始被忙碌的父母帶著去工作。上世紀九十年代初,隨著父親蔡國強的藝術事業不斷取得成功,其展會開始走向世界各地,蔡文悠跟著父母去了越來越多的國家與城市,并在各地的大小美術館留下了自己的回憶。之后的一年又一年中,在藝術館的庫房、關閉的展廳中或是布展工作坊中,蔡文悠度過了自己眼中那段“枯燥乏味的成長期”。回想起兒時在各大美術館中等待父母下班的漫長時光,她記得自己偶爾也會幫助父親布展,在心中掐算著布展環節的完成進度,盼望著能夠快點回家吃飯。但更多的時候,為了不打擾正在工作的父母,她總是無所事事地待在美術館中,一個人瀏覽著空蕩寂靜展館中的各種各樣的藝術展品,時隔多年后再回想起來,她坦言,“對于成長,美術館是太過孤寂的地方。”

即便在美術館中度過的童年是無聊而孤單的,但蔡文悠仍發現,兒時的自己很多時候就像一塊海綿,憑著本能,在美術館、博物館中被世界著名藝術家創造出的作品所影響著,其中也包括自己父親的作品。

“一直以來,比起理性化地欣賞,我更喜歡通過視覺角度去和藝術作品‘對話’,即使不了解作品的創作背景,但我仍會記住當下自己的感受。”蔡文悠說,也許是受到孩童時期的經歷影響,現在的她已經養成了一個習慣,每到一座新的城市,就會去當地的美術館參觀。在她看來,走訪那些兒時曾經待過的美術館,不僅能從展出的一件件藝術品里了解到一座城市中有趣的面貌,還能重溫“美術館中熟悉的孤寂感”,以及偶爾在美術館中“邂逅”父親作品的滿足感。

除此之外,她開始會在這些美術館中思考著自己的成長環境。“對于許多人來說,藝術欣賞是從童年培養起來的,但對我來說,藝術就是我的童年。在藝術之外,我無法了解自己,正因為如此,我無法擺脫藝術。”蔡文悠說,多年之后,當她正式進入藝術學院學習藝術,她也才漸漸意識到,孩提懵懂時在美術館中的所見所聞,都成了一種養分,長大后再到美術館故地重游,則都變成了一個個思考成長和尋找自我的過程。

蔡文悠希望通過新書與不同年齡層的讀者分享自己的經歷,并對他們有所幫助。

期待藝術不高冷而能夠分享

從兒時夢想成為甜點師,到八歲那年期待成為一名服裝設計師,再到大學時放棄服裝設計專業轉讀雕塑專業,并在畢業后繼續進修創意文化產業課題,在蔡文悠看來,無論怎么“折騰”,自己從小到大的夢想似乎總是無法從藝術中抽離。

對于從小接觸的藝術,蔡文悠說自己最初是排斥的,問及為何會選擇學習藝術,她坦言,選擇藝術學院并不是想要學習藝術或是成為藝術家,而是出于一種強烈的本能,正如兒時置身于美術館中的困惑一樣,她迫切想要了解自己成長的環境,“正如我想知道為何蒙娜麗莎能吸引世界各地的觀者去一睹芳容”。

“直到進了美術學院,我才發現,原來做藝術是一個很難的過程。”

蔡文悠說,雖然從八歲開始,她就夢想成為像日本著名大師三宅一生那樣的服裝設計師,但進入美國羅德島設計學院開始學習藝術后,她卻開始陷入迷茫,直到與父親探討后轉換專業,才重新又尋找到了一個努力的方向。“爸爸堅持要我學習當代藝術,因為當代藝術廣納各種各樣的觀念和材質,學成以后我便可以去做任何想做的事,無論是時裝,還是電影、設計,甚至是烘焙。”

雖然聽取了父親的建議,但在蔡文悠看來,在藝術學院的四年中,自己是帶著些許的痛苦在繼續著自己的創作。“個人創作是一個艱難的過程,我常覺得自己做的作品不如別人的好,而別人進步的速度也比我要快。”

面對這樣的困惑,蔡文悠一直在試圖尋找著答案,她也曾羨慕周遭對于藝術一直抱有“饑餓感”的同學,能夠不斷清晰而堅定地為創作揮灑熱情,而看看自己,卻總為不能創作出好作品而感到疲憊。直到后來與父親的深入探討后,蔡文悠才慢慢為自己的迷茫找到了答案,原來曾經與父親一起去過很多地方,親眼看過許多大師的作品,當中的所見所聞其實都在潛移默化中影響著她的創作與眼光,由此也讓她對于自己的作品有了更多苛刻的要求。而這一次,父親給予蔡文悠的建議,也是她至今難忘的,那就是“不必把一件事情看得太重,但也不要輕言放棄,要始終明確一個努力的方向”。

“我雖然不想當藝術家,但不得不承認,藝術的確是一件有趣的事情。”在蔡文悠看來,雖然藝術創作的過程很難,但在與自己的作品“保持距離”后,往往會發現當中潛藏著許多的可能性,而正是出于對這些可能性的好奇,她在大學畢業后選擇前往倫敦學習創意文化產業。在她看來,不同于父親的藝術作品大多收藏在藝術館中,她更期待藝術作品被分享的過程,正如此次將自己多年記錄生活的文字集結成書分享給讀者。而談及如今自己的下一個夢想,蔡文悠則表示,希望如自己所寫的書一樣成為與人分享想法的媒介,在未來,她也想在創意產業中開拓出一個平臺,讓更多的人在此交流分享藝術,也讓藝術不再高冷,而是更加貼近社會大眾。

蔡文悠與父親蔡國強的合影 (蔡文悠供圖)

“我與父親是彼此的‘作品’”

在藝術的道路上,蔡文悠的身上一直被貼著“藝二代”標簽。擁有一位享譽海內外的藝術家父親,在她看來,這樣既可以擁有一位無話不談的良師益友,但也是一個時而會困住她的無形“影子”。面對這樣的成長過程,與父親如影隨形的蔡文悠,也在不斷嘗試尋找不同于父親的那個自己。

七歲那年,對攝影產生了興趣,蔡文悠開始用相機記錄身邊的人、事、物,而定格在她鏡頭畫面里的,許多都是關于父親的故事。在之后的日子里,從陪伴父親的女兒,變成父親的專屬攝影師。透過鏡頭,從專業的視角觀察父親成功的藝術事業,她也漸漸萌生了“想要了解成功背后是什么”的想法。“許多人見到爸爸時,都不會想到他是一個以爆炸為生的人。”在蔡文悠看來,父親的成功有部分是因為他能夠表達自己內心的感知而不驚擾社會的秩序與安寧,而這恰好也是她所向往的最佳狀態。

“爸爸喜歡對別人說,他和媽媽曾將睡在搖籃里的我帶到美術館,人們都不知道那個睡著的寶寶是真實的還是一件藝術品。”蔡文悠說,“雖然我是真實的,但我后來也意識到,我也是爸媽精心創作的藝術作品。”

即便如此,在面對外界常形容自己是父親蔡國強的作品時,蔡文悠卻有著不同的看法。正如此次所寫的書名《可不可以不藝術》,在她看來,不是不做藝術,而是不去做與父親一樣的藝術。如今的她想將爸爸的個性變成自己的作品,并且去“顛覆這場‘誰是誰的作品’的傳代戲碼”。她能夠告訴父親哪件衣服好看并讓他穿上,同樣,她也能為父親拍照,把他當成演員,當成自己創作故事中的主角。對此,蔡文悠說,“就像爸爸通過藝術找到他自己,在爸爸為我塑造的世界里,我也正通過探究我是誰而找到自己。”

2014年,蔡文悠在阿根廷拍攝父親蔡國強創作場景。(蔡文悠 供圖)

父女通常用閩南話來探討藝術

“藝術是我們共同的母語。”這是在蔡文悠新書發表會上,蔡國強曾這樣闡述與女兒的交流方式。而在此次的泉州讀書分享會上,蔡文悠為這個說法做了一個補充,她與父親通常是用閩南話來探討藝術的。

自小在國外生活,會說英語、日語的蔡文悠總會抱怨自己的普通話不太標準,但一旦開口說閩南話,她的發音卻是十分的地道標準。

“我的父母來自泉州,家里的許多親戚仍居住泉州,對我而言,說到家,我就會想到泉州。”蔡文悠說,自己的朋友大多在國外,他們對于自己的家鄉泉州知道甚少。但這個對于外國朋友如謎一般的城市,對于她來說,卻是世界上獨一無二的存在。穿梭在老街巷里的三輪車、“阿太”舊房子中的古井、香火鼎盛的寺廟以及藏有很多故事的清源山……這些小時候回到泉州探親的點滴片段,都是長大后的蔡文悠仍會時常回想起來的。“我常說自己的生活里有許多氣泡,這些氣泡里裝載許多珍貴的回憶,有關于藝術、攝影、父親,還有就是關于泉州的。”在此次出版的新書中,她就特地將這些自己記憶中塵封的“泉州往事”收集,寫進了書中《消磨泉州》一文中。

談及下一本書的構想,蔡文悠笑說,父親曾給她一個建議,也許可以從家鄉泉州入手,從蔡文悠的角度去寫一寫她眼中的那些關于閩南、關于泉州的親人故事。

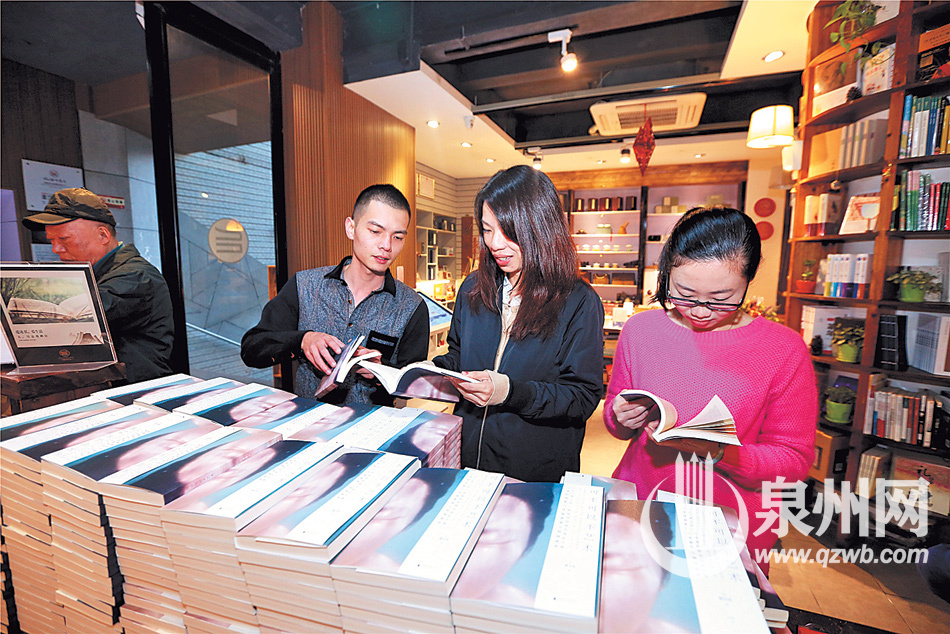

蔡文悠的新書在故鄉泉州推出,受到許多年輕讀者的關注。

蔡文悠在新書中記錄了自己的成長經歷和藝術歷程

1998年,蔡文悠回泉州過年場景。(蔡文悠供圖)

?