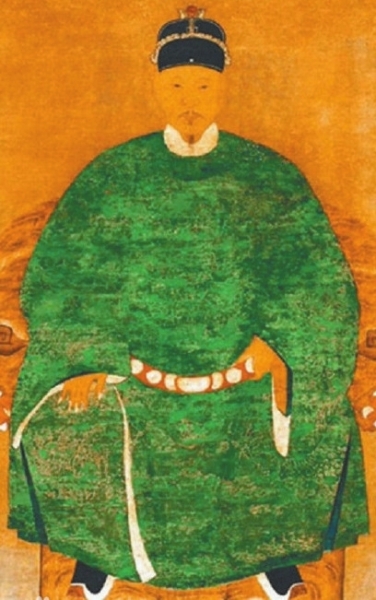

? 【人物名片】鄭成功(1624年8月27日-1662年6月23日),原名森,字明儼,號大木,福建南安石井人,著名的民族英雄。父親鄭芝龍,母親田川氏(日本華人)。鄭成功出生于日本,7歲回國,在晉江安平鎮(zhèn)(今安海鎮(zhèn))學習四書五經(jīng)、《孫子兵法》等經(jīng)典。

1638年,鄭成功考中南安縣秀才。1645年,在父親的引薦下,跟隨南明皇帝反抗清軍,被賜姓朱,號稱“國姓爺”。1649年,以金門為據(jù)點,率軍攻克漳浦、云霄等地,并出兵粵東一帶,被封為延平郡王。1650年,攻取廈門,形成以金門和廈門為中心的閩南根據(jù)地。1655年,拿下南安、同安、惠安、安溪、永春、德化等縣,改廈門為思明州,建造演武亭。1659年,出征江浙地區(qū),占領東南沿海大片明朝故土,但最后以南京之戰(zhàn)的失敗而告終,退守廈門。1661年,橫渡臺灣海峽,順利登陸臺灣,打響驅逐荷蘭殖民者的槍聲。1662年,成功收復臺灣,同年病逝。

鄭成功享壽38個春秋,一生短暫,卻做了兩件大事,就是舉兵抗清和收復臺灣。在鄭芝龍降清之下,鄭成功親筆手書致函父親,表明自古忠孝難兩全,堅決不歸順清廷,以“抗清復明”履行儒家文化所賦予的倫理信仰。而后,他又率兵收復臺灣,結束了荷蘭對臺灣人民的殖民統(tǒng)治,為自己贏得了愛國主義的崇高榮譽,同時也書寫了中國人民抗擊西方殖民者的光輝篇章。

?

【英雄故事】

大義填膺報國家

在日本平戶海灘上,一塊“鄭成功兒誕”石碑矗立至今。相傳,1624年8月的一天,身懷六甲的田川氏到海邊散步,突然發(fā)覺腹部疼痛,就生下了鄭成功。

7歲那年,鄭成功回到故鄉(xiāng),開始接受中國傳統(tǒng)文化教育。在私塾里,先生經(jīng)常給鄭成功講述英雄豪杰的故事,比如屈原、岳飛、文天祥等。受此影響,他早早就萌生了精忠報國的愛國思想。【詳細】

驅逐荷夷御外侮

1661年農(nóng)歷二月,鄭成功軍隊在金門誓師,并于二十三日從料羅灣率師出海,次日穿越臺灣海峽,陸續(xù)到達澎湖群島。就在此時,海上突然刮起了連日的暴風,阻滯了軍隊的前行,也影響了軍心,有些將領認為不要冒險,應該暫緩時日。可是,隨著時間的推移,軍用物資在減少,后方又無法及時供給,最重要的是,如果再拖延下去,將打亂之前的計劃,錯過每月初一天文大潮的有利時機。作為主帥,鄭成功心急如焚,他深知戰(zhàn)機的重要性,再次力排眾議,決定冒著大風大浪,繼續(xù)前進。鄭成功率軍強渡海峽,并在大潮來臨之前,趕到了鹿耳門港外,這才有了接下來的一系列軍事勝利。【詳細】

三代經(jīng)營興寶島

鄭成功收復臺灣,把臺灣人民從苦海中解救出來,同時還一改殖民時期的種種弊端,將大陸地區(qū)先進的技術、文化和制度帶到了臺灣,并經(jīng)過鄭成功、鄭經(jīng)、鄭克塽三代人20多年的開發(fā)建設,使臺灣社會經(jīng)濟發(fā)展到一個繁榮昌盛的歷史階段。【詳細】

??? 【感念英雄】

?石井人一年三祭

為了銘記和傳承鄭成功及其文化精神,作為鄭成功的家鄉(xiāng)群眾,南安石井人每年都要舉行三次祭奠鄭成功活動。第一次祭奠是在清明節(jié)前后,群眾自發(fā)組織,統(tǒng)一前往鄭成功陵園,進行掃墓、跪拜。除了清明節(jié)之外,石井人還在鄭成功誕辰日農(nóng)歷七月十四和忌日農(nóng)歷五月初八,分別祭奠鄭成功。【詳細】

??? 兩岸鄭成功文化交流日趨熱絡

2010年,首屆鄭成功文化節(jié)就被國臺辦列為全國對臺交流重點項目,吸引了1000多名臺灣各界人士前來參加,其中包括臺北縣(今新北市)鄭氏宗親會、臺灣延平郡王廟宇代表團等,促進了兩岸人民對鄭成功文化的共識與傳承。第三屆鄭成功文化節(jié)舉行了兩岸陣頭大踩街、鄭成功祖廟進香等各種活動,并啟動大型高甲戲《鄭成功》編排工作,成立國際鄭成功文化交流協(xié)會。

多年來,南安市政府通過鄭成功收復臺灣周年紀念、民族英雄鄭成功陵園拜謁、鄭成功學術研討等活動,以及組織成功故里參訪團赴臺等多種舉措,為兩岸鄭成功文化交流牽線搭臺,形成了多層次、常態(tài)性的對臺鄭成功主題文化交流局面,深化了兩地民眾的情感和聯(lián)系,并以此為基礎,推動對臺經(jīng)貿(mào)、旅游等領域的交流合作。【詳細】

???【手記】?

??? 鄭成功收復臺灣之后,福建語言、信仰在臺灣廣泛傳播,形成與閩南文化密不可分的臺灣鄉(xiāng)土文化,促進閩臺兩地不可分割的“五緣”關系。兩岸關系緩和之后,雙方的文化交流逐步恢復,而鄭成功信仰也在其中起到了橋梁的作用。【詳細】