福州新聞網(wǎng)11月21日訊(記者 包書(shū)平 原浩文/圖)“紅紗籠燈過(guò)斜橋��,復(fù)觀暈飛插斗杓�����。人在畫(huà)樓猶未睡��,滿堤明月五更潮。”這是宋代著名文學(xué)家��、福州知州曾鞏《夜過(guò)利涉門》的一首詩(shī)��,說(shuō)的正是當(dāng)時(shí)福州繁華的安泰河���。

在福州這個(gè)親水之州��,城區(qū)河網(wǎng)密布,綴以河��、浦���、洲���、港(碼頭)的地名多得數(shù)不清��。那時(shí)的人來(lái)福州走的是水路�����,而當(dāng)時(shí)城市商貿(mào)中心的安泰河邊���,必經(jīng)之路的當(dāng)年盛況如今成為記憶�����。應(yīng)該說(shuō)��,安泰河是妖嬈美麗的,它既有“秦淮”風(fēng)韻��,還貌似“蘇杭水鄉(xiāng)”���,更有“東方威尼斯”情調(diào)�����。但從上世紀(jì)60年代起�����,安泰河河道變得晦暗,各種污水都匯集在河中�����,河床逐漸淤塞,不通舟楫。對(duì)安泰河進(jìn)行綜合治理也成為了周圍居民乃至市民的一個(gè)愿望���。

從上世紀(jì)末起,福州陸續(xù)對(duì)福州內(nèi)河進(jìn)行整治,通過(guò)截污���、清淤��、引閩江水補(bǔ)水��、自來(lái)水補(bǔ)水等措施,改善水質(zhì)��,并結(jié)合駁岸修葺��、景觀建設(shè)���、舊區(qū)改造等工程�����,使城區(qū)內(nèi)河兼具景觀、文化��、防洪排澇等功能�����。2011年�����,安泰河剛整治完時(shí),河水清澈�����,錦鯉暢游��,讓市民驚嘆不已��。但安泰河附近都是老舊城區(qū),地下排污管網(wǎng)比較老舊�����,因雨污分流不徹底��,只要連續(xù)下雨,河水就會(huì)受污染。

在記憶的鄉(xiāng)愁成為維系地方文化和集體情感的如今,“山水宜居宜業(yè)城市”成為一方主政者的治理理念�����,本網(wǎng)“跟著船工走內(nèi)河��,講老福州的內(nèi)河新事”專題報(bào)道記者�����,跟隨一條清理河道的小船入了境,往昔歲月�����、光影���、樹(shù)蔭�����、碧清的河水構(gòu)成一組時(shí)代組圖�����,就用真實(shí)的畫(huà)面去拍這安泰河和城市的追求。

民間佳話傳頌 榕版“小秦淮河” 風(fēng)韻彰顯

日前,記者在澳門橋向西50米左右的岸階登上了護(hù)河員的小船��,在水上重溫了這條內(nèi)河的前世今生。

安泰河��,位于福州市鼓樓區(qū)中心���,穿過(guò)福州主城區(qū)���,是市區(qū)東西走向的一條主要內(nèi)河��。它東起德政橋南側(cè),與瓊東河交匯�����,向西過(guò)澳門橋后北折��,沿通湖路蜿蜒北向���,在觀音橋附近與文藻河交匯轉(zhuǎn)西行���,經(jīng)西關(guān)水閘與白馬河匯合��,全長(zhǎng)約2.52公里,平均寬度9米,水深約80厘米�����。

船工老馬是湖南人,名叫馬水清,名字似乎與護(hù)河員有著巧妙的緣分。而他1996年開(kāi)始就在福州內(nèi)河工作了�����。

整條安泰河貫穿南街�����、安泰、東街3個(gè)街道,分3個(gè)河段由3家公司負(fù)責(zé)�����。老馬的日常工作主要是負(fù)責(zé)澳門橋到通湖路橋河段的河面保潔���。

從古代穿越到現(xiàn)代 靜靜流淌

一條清理河道的小船入鏡���,與光影���、樹(shù)蔭與碧清的河水組成了美麗的畫(huà)面���。熠熠陽(yáng)光下���,清清河水中��,條石清晰可見(jiàn),魚(yú)兒成群結(jié)隊(duì)���,沿岸亭臺(tái)樓閣,尤其是在澳門橋至通湖路橋河段�����,兩岸的花木把安泰河裝點(diǎn)得美麗多姿���。

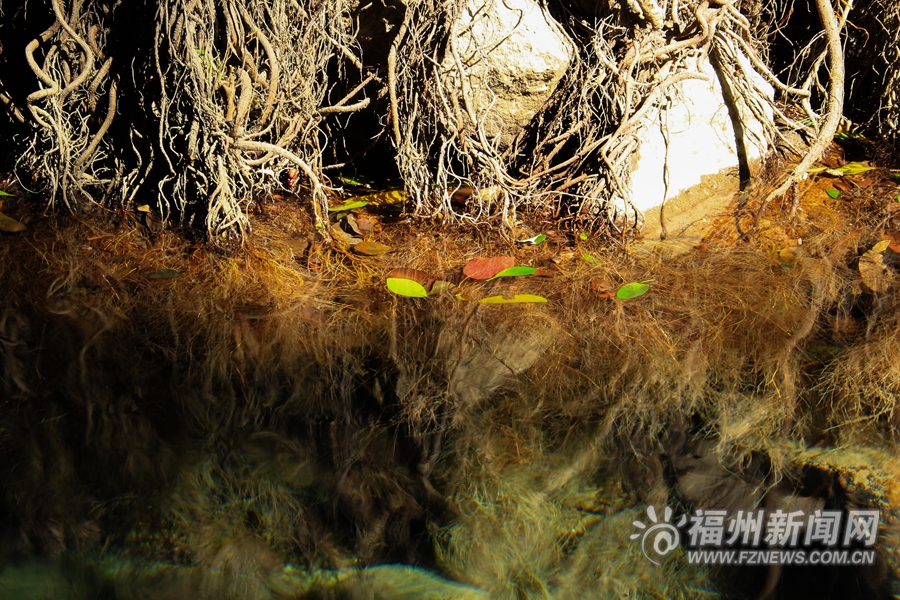

榕樹(shù)的根須在水中洗滌,在陽(yáng)光的照射下充滿生機(jī)�����。

從古代穿越到現(xiàn)在��,這條河在歷史的時(shí)光里��,豐腴清瘦變化著;兩岸近20座古橋弓著背�����,默默承載了多少歷史的腳步���。

據(jù)悉���,漢代至西晉���,安泰河所在位置還是一片古瀉海�����,直到唐朝,安泰河兩岸的土地才形成�����。天復(fù)元年(901年)�����,閩王王審知于子城外環(huán)筑羅城��,安泰河成為“羅城大壕”的一部分。后梁開(kāi)平二年(908年)���,閩王王審知復(fù)建南北夾城,安泰河成為內(nèi)河�����。宋初��,安泰河是福州主要的碼頭所在�����。宋以后,繼續(xù)受退海的影響,江中沙洲大量出現(xiàn),安泰河日漸淤塞縮小���,漸漸失去港口作用。

安泰河上錯(cuò)落的石橋,是福州古橋文化的縮影。1992年,安泰河上的觀音橋��、館驛橋�����、金斗橋�����、二橋亭���、澳門橋��、板橋�����、安泰橋等以“瓊河七橋”之名公布為福州市第三批市級(jí)文物保護(hù)單位���。其中的觀音橋始建于明朝��,清道光年間重建,并于1986年再次加固,是鼓樓區(qū)現(xiàn)存最早建的石拱橋�����。

二橋亭于80年代重建的���,紅漆木質(zhì)建筑��。

自來(lái)水泵抽出的自來(lái)水從二橋亭下河段涌出�����,這里的水質(zhì)格外清澈,看似塵埃不染��,河底整齊排列的石板清晰可見(jiàn)�����,陽(yáng)光打在河面���,波光粼粼��。

光祿坊橋下往北河段,兩岸新��、舊小區(qū)居民沿河而居��。

舟行至文藻河入安泰河河口附近�����。這里隔著圍堰���,阻斷河水自然流通�����,一側(cè)水渾,一側(cè)水清���。

昔日市井繁華 人才輩出

下了船���,記者回到澳門橋���,從澳門橋往東方向���,沿河漫步于朱紫坊。隔著澳門橋��,兩側(cè)的水質(zhì)也大有不同���。

安泰河在歷史上曾是城區(qū)運(yùn)河交通的總樞紐��。自宋朝以后��,秀冶里,朱紫坊�����、桂枝里一帶��,沿河種植了許多榕樹(shù)��,須長(zhǎng)葉茂,綠蔭如蓋�����。夏天���,孩子們?cè)诤又袘蛩?��;大人們?cè)诤舆呄床?�、挑水;有人還在河中捕撈魚(yú)蝦,收獲不少河鮮���。河上船來(lái)舶往,在此停泊裝卸貨物。古人有“百貨隨潮船入市���,萬(wàn)家沽酒戶垂簾”句,描述沿河風(fēng)光和運(yùn)輸盛況。安泰河一派繁忙的市井百態(tài)��,恰似清明上河圖所描繪的盛景�����。

自有記載以來(lái)�����,這里一直是達(dá)官巨商大儒居住的地方。朱紫盈門的朱家四兄弟���,宋代參政知事陳韡,明代首輔葉向高�����,近代紡織工業(yè)的先驅(qū)龔易圖�����,近代著名海軍將領(lǐng)薩鎮(zhèn)冰、方伯謙��,民國(guó)將領(lǐng)陳兆鏘��,抗日英雄張日章�����、陳琛,著名愛(ài)國(guó)主義人士何公敢等��,都生活在安泰河畔���。

八一七路�����、安泰河畔有座安泰樓���,是當(dāng)時(shí)吃飯�����、休閑��、娛樂(lè)的地方,更是文人雅士、富商大賈的聚集地��。那時(shí)的福州人把能到安泰樓消費(fèi)當(dāng)作時(shí)髦而追捧�����。

民間佳話傳頌 榕版“小秦淮河” 風(fēng)韻彰顯

安泰河流傳著很多美麗的故事��,閩劇《荔枝換絳桃》講的是五代后唐同光年間��,安泰橋畔的利涉坊與桂枝里附近�����,住有一書(shū)生,名艾敬郎��,隔河對(duì)岸的繡樓中有一妙齡女子��,名冷霜蟬�����,兩人長(zhǎng)期隔河相對(duì),日久生情���。一天,艾敬郎凝視對(duì)岸荔枝樹(shù)�����,想畫(huà)荔枝�����。冷霜蟬以為艾敬郎口渴��,摘了數(shù)顆荔枝投過(guò)樓。艾敬郎接過(guò)荔枝�����,遂將絳桃擲過(guò)樓���,以示回敬�����。此后兩人每日拋來(lái)投去,感情日深。

有人說(shuō),福州白話詩(shī)《一粒橄欖》的場(chǎng)景也是發(fā)生在安泰河上,一位書(shū)生在安泰樓上看到對(duì)岸一位小姐而萌生愛(ài)意��,忍不住摘下臨窗的橄欖扔向?qū)Π?�。并唱道“一粒橄欖扔過(guò)溪啰�����,對(duì)面依妹看我咬啰。二粒橄欖扔過(guò)溪啰���,對(duì)面依妹是奴妻啰……”

安泰河妖嬈美麗,它既有“秦淮”風(fēng)韻�����,還貌似“蘇杭水鄉(xiāng)”�����,更有“東方威尼斯”情調(diào)��。但由于城市發(fā)展,污水排入,從上世紀(jì)60年代起���,福州河道變得晦暗��,各種污水都匯集在河中,河床逐漸淤塞��,至1958年已不通舟楫��。人們談河色變��,河流成為了這座城市一塊心病��,整治福州河流也成為了人們最大的愿望��。

從上世紀(jì)末起��,福州陸續(xù)對(duì)內(nèi)河進(jìn)行浩大的整治工程�����,通過(guò)截污、清淤��、引閩江水補(bǔ)水��、自來(lái)水補(bǔ)水等措施��,改善城區(qū)內(nèi)河水質(zhì),并結(jié)合駁岸修葺、景觀建設(shè)���、舊區(qū)改造等工程,使城區(qū)內(nèi)河兼具景觀、文化�����、防洪排澇等功能���,到現(xiàn)已見(jiàn)成效��。2011年剛整治完時(shí)���,河水清澈�����,錦鯉暢游���,讓市民自豪不已��。但仍存在不完善地方�����,安泰河附近都是老舊城區(qū),地下排污管網(wǎng)比較老舊�����,因雨污分流不徹底���,只要連續(xù)下雨��,河水就會(huì)受污染�����。

入夜��,安泰河畔���,燈火點(diǎn)綴�����,楊柳蔭蔭,清風(fēng)徐徐��,蛙聲叫晚���,兩岸游客來(lái)往穿梭�����,笑聲爽朗�����,景色迷人。

如果把秦淮河喻為大家閨秀���,那么安泰河更像是小家碧玉,精致婉約��。它不僅養(yǎng)育了福州人�����,更是養(yǎng)育了福州文化�����。