半年參與接生上百人 泉州援藏女醫生的艱辛與感動 2014-11-07 10:45:41 來源:泉州晚報 我來說兩句 |

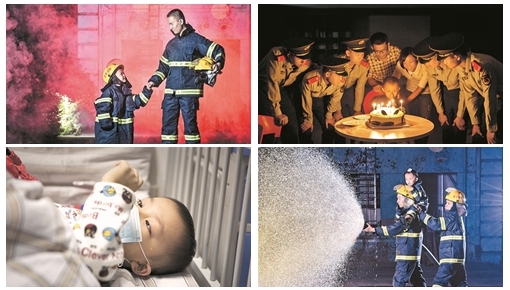

今年3月,泉州市第一醫院婦產科主治醫師吳春春,毅然割舍下不到兩歲的女兒參加援藏。為及時拯救生命,她克服強烈的高原反應,24小時待命,常頂著大風雪外出義診或到偏僻難行的山溝送醫送藥,在工布江達半年,當地新生兒死亡率大幅下降。她上月離開返泉時,當地醫院、政府工作人員和素昧平生的藏民自發夾道歡送,奉上近百條代表謝意的哈達—— 援藏女醫生的艱辛與感動 救死扶傷的吳春春,在當地民眾家里受到了熱情接待。 10月11日,泉州援藏醫生吳春春依依不舍地從工布江達縣,踏上回泉州的旅途。 工布江達,藏語里意為“凹地谷口”,位于念青唐古拉山南麓、雅魯藏布江以北,占地1.29萬平方公里,轄3鎮6個鄉79個行政村3萬余人,是西藏林芝地區海拔最高、氣候最惡劣的縣。 在這個“凹地谷口”的180多個日夜,吳春春艱辛地付出了許多,也收獲了一次次感動。 □本報記者 張沼婢/文 吳春春/供圖 割舍下幼女 毅然去援藏 參加福建對口支援西藏任務之前,作為泉州市第一醫院婦產科主治醫師的吳春春不相信自己的人生軌跡會跟西藏這個遙遠的地域有交集。 2009年,泉州醫療隊第一次參加援藏時,還沒有當媽媽的吳春春就想要報名參加援藏了,然而當時因為名額沒有分配到一院而錯失機會。她一度認為,隨著以后生孩子當媽,不會再有援藏的機會。 應林芝地區衛生局要求,經福建省第七批援藏工作隊統一安排,今年3月底,事隔5年之后,泉州市第二次派遣醫療隊伍援助西藏。 幾天之后,正在醫院上班的吳春春看到了通知,“到西藏去!”吳春春的心一下被點燃了,“從小,我就憧憬西藏那片神奇的土地,如果能到那個地方去工作生活,為那里的老百姓做一些事,真是再好不過了。”她覺得自己完全符合,于是迅速遞交了申請。 申請批準了,體檢也做了。接下來,吳春春要做的事情,就是做通家里人的思想工作。 那時,女兒剛剛一周歲七個月。女兒誰來照顧?去西藏身體受得了嗎?面對重重困難,家人都勸其慎重考慮。 “我舍不得孩子,舍不得家人,但是相信除了家庭,我們還身負著各種使命,我只是一名醫生,我不能像那些勇敢的戰士一樣戍守邊疆,但是我卻能為提高西藏的醫療水平發揮綿薄之力,況且西藏一直以來都是我最向往的地方。”吳春春苦口婆心勸家人,一段時間后,家人見她這么堅持只好同意了。 工布江達縣醫院5年來第一次進行急診剖宮產手術 條件惡劣高原反應強烈 連續兩個月流鼻血 理想是豐滿的,現實卻很骨感。2014年4月11日,到達林芝后,她發現,藏區嚴酷的現實條件,遠遠超出了他們的想象。 僅僅是高原反應,就先給了大家一個下馬威。那是由缺氧引發的一系列身體上的不適——頭疼、氣短、胸悶、乏力。工布江達縣醫院只有三層樓高,然而,在他們到達醫院的第一天,即使是從第一層走到第三層,他們也覺得十分艱難,“感覺像是爬了一座山似的難受,喘不過氣,嘴唇發紫厲害”。 剛剛抵達藏區的那段日子,對于吳春春來說,連睡覺都成問題。“剛去的時候不適應,晚上睡不著覺,失眠成了最大的困擾。因為空氣干燥,每天都會流鼻血,持續了近兩個月,直到雨季到來、空氣濕潤才有所好轉。”從海拔三四百米的泉州一下到了3000多米的高原,有人開玩笑說,“即使躺著,也是一種奉獻”。 在幾天短暫的適應之后,援藏干部開始各自奔赴崗位。 彩超、數字化攝影機、電子胃鏡、呼吸機……看到這些設備,吳春春很吃驚,經過政府多年的重視和援藏力度的加大,各項資金的投入,工布江達縣衛生院的醫療水平已經得到了很大的提升,各種醫療硬件也已經具備相當高的水平。 然而,這些設備大多蒙上了厚厚的灰塵。2009年,援藏隊培養的幾名醫生跳槽后,這些先進的設備就基本沒有使用過。尤其是醫院惟一一名麻醉師跳槽到地區醫院后,縣醫院5年來就再也沒有開展過任何手術。 當地高發急性闌尾炎、膽道結石等常見病,闌尾切除、膽囊結石等普通手術卻無法開展;而由于孕期產前相關檢查的不完善及剖宮產、陰道助產技術缺失,導致孕產婦、新生兒病死率較高;一些高危產婦要送往幾個小時車程以外的地區醫院,經常在半路上就發生意外…… 面對這樣的局面,吳春春很焦急,她希望盡快改變。 到偏僻的山溝送醫送藥 半年參與接生上百人 新生兒死亡率大幅下降 6月5日,產婦德吉卓瑪出現第二產程延長,胎心過緩,波動在50—60次/分,考慮到孩子情況危急,吳春春立即使用產鉗行陰道助產,新生兒出生時阿普加評分僅3分,若無及時行產鉗陰道助產,該嬰兒肯定出現死產。作為一名醫生,能在危急時搶救回一條生命,吳春春感到十分欣慰。 9月23日晚上10點,32歲的巴河鎮雪卡村民玉珍,送到縣醫院時,吳春春發現她胎位不正——持續性枕后位、產瘤形成,更嚴重的是出現胎兒心動過緩,胎心波動在70—110次/分,瞬間下降至50次/分,考慮相對性頭盆不稱、胎兒宮內窘迫,情況十分緊急,她立即率領大家進行剖宮產手術。在一同援藏的麻醉師張建輝醫生的配合下,手術獲得成功。這是工布江達縣醫院5年來第一次開展急診剖宮產手術。 術后,發生了讓她想不到的一幕。這位不懂漢語的產婦,為了表達自己的謝意,先用雙手比劃了一個“心”形,然后雙手合十向吳春春和同事鞠躬致謝。 那一刻,讓吳春春和同事十分震撼,職業的成就感、自豪感油然而生。她說,這比畢業后人生第一次獨立開展剖宮產手術更為激動。因為,這里的危急產婦就不要舍近求遠了。援藏期間,吳春春診治了多個急危重癥的孕產婦,如先兆早產、胎盤滯留、產后大出血休克、妊娠合并特發性血小板減少癥、重度子癇前期等患者。 這半年的工作中,吳春春總共協助并指導順產接生約100余人,其中難產接生11例,診治門診病人約600例次,門診手術操作32例。通過各方的努力,工布江達縣的新生兒死亡率已由去年的35‰下降到18‰。 吳春春經常帶隊下鄉義診 為救人24小時待命 常凌晨獨自行夜路 和救人一樣重要的是,要讓更多醫生學會去救人。 吳春春認為,剖宮產是產科急救中一項非常重要的手術方法,但作為產科醫生,不僅要具備剖宮產手術技術,更重要的是,應該具備產程觀察及異常產程處理、陰道助產技術。然而,當地婦產科醫護人士缺乏相關經驗,產婦生產只能是“自然產”,如果有異常,不敢開展手術,只能送地區醫院。 吳春春感到,要在短短半年時間內帶領一個沒有任何手術、產程觀察經驗的團隊,初步掌握相關知識,除了理論培訓外,就必須盡快讓他們從來就診的每個產婦身上獲得臨床經驗。在實施各種手術、操作過程中,將各種婦產科操作、手術技巧傳授給當地醫生,如清宮術、引產術、人工破膜術、徒手取胎盤術、產鉗陰道助產術、會陰裂傷縫合術等,一邊操作演示一邊向當地醫生講解、傳授,后來是手把手指導,直到最后他們能獨立完成,對當地醫生完成了傳、幫、帶的銜接。 多留住一些病人,就可以讓當地醫生多一些臨床經驗。“只要有病人需要,24小時都可以通知我。”吳春春跟同事說。 2014年4月下旬一個凌晨,4點左右,正在睡夢中的吳春春被一個電話吵醒,“喂,吳醫生嗎?這里有一個產婦大出血休克,你能過來一下嗎?”吳春春二話不說,就起床趕緊往醫院跑。 當時,援藏醫生的宿舍離醫院有1公里遠,一路沒有路燈,黑漆漆的,路上也沒有任何人,只有野狗的叫聲。在這樣的夜里,即使一個男人走在街上,也會覺得恐怖。然而,吳春春顧不了那么多,她一心想著搶救病人。等到搶救完病人,想想當晚的經歷,她自己也佩服自己,怎么會有那么大的勇氣。 之后,她總是每天24小時待命,無論周末還是假期。半年內,像這樣夜間出診就有10多次。后來,當半夜走在回醫院的街上,她已經不再害怕。而那些醫生也初步學會了產程觀察和普通的手術。

組織培訓班培訓當地醫生 救死扶傷收獲真情 離開時藏民夾道歡送 付出半年的艱辛勞動,吳春春感覺自己收獲了一生的感動。 記得有一次手術完,藏民用藏式禮節感謝醫護人員,他們口中念念有詞,虔誠地跪拜。懂漢話的藏民告訴她,這是他們藏族最崇高的禮節。感謝泉州的醫生為他做的手術,這些藏民用他們自己獨特的方式表達了他們感激的心情。 該縣境內有多座海拔在4000米以上的大山,加之塌方、泥石流、飛石等自然災害,車禍層出不窮。但吳春春經常和泉州醫療援藏隊其他隊員到海拔近5000米的牧區為牧民送醫送藥。有一次,到一家村莊送藥,正在玩耍的8名孩子一看到送藥的車來,立即圍了上來,集體整齊地排隊向車上的醫生敬禮,齊聲用藏語說:“老師好!”(他們都稱醫生為老師)車上的醫生一個個被感動得幾乎要流淚。 半年的援藏,很快就結束了,吳春春踏上返泉歸程。臨行那天,哈達、鮮花、美酒、離歌,匯成了海。深情的擁抱、依依惜別的淚水陪伴她。不光是單位的同事來送行,同事的父母、兄弟姐妹也都趕來送行。夾道歡送更多的是素昧平生的藏族百姓。一路走過去,接到的哈達近百條,從脖子一直掛到了頭頂,把頭都蓋住了,裝了整整一個行李袋。晨風中潔白的哈達表達了藏族同胞的感動、真情和留戀。她也被林芝地區衛生局評為醫療衛生援藏先進個人。 回顧過去半年,在這個遙遠、但幸福指數很高的縣城,吳春春說,每天享受著藍天白云,享受著笑容與祝福,每天與淳樸善良的人們朝夕相處,做些力所能及的事情,心中就盈滿充實感與幸福感。 以前女兒不會黏著她,現在女兒每天都黏著她,生怕媽媽哪天又要離開,這讓她覺得有點辛酸、內疚。然而,援藏,付出不少,但收獲更大。援藏更讓其明白,幸福是美德的報酬。 |