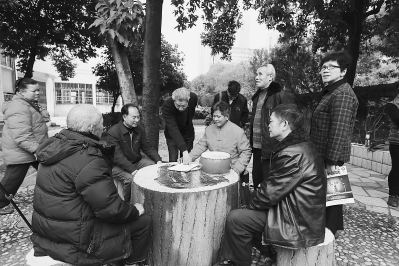

非遺學會三元分會會員們正在商榷《龍船歌》里的細節。

東南網4月8日訊(福建日報記者 陳亮)在三明市非遺學會三元分會,有這樣一批義工,他們致力于三元文化遺產的保護和傳承,被人們稱作三元民俗文化的“活化石”。

林正棠:

《龍船歌》的傳承人

“后門杉樹幾千年,請得魯班來造船,造得船來水上走,劃船弟子保安康……”一提起《龍船歌》,林正棠忍不住唱了起來。

據林正棠介紹,三元《龍船歌》距今已有300多年,是中原文化與本地文化相融合的產物,現存100多首曲目,至今還在三元區、梅列區及周邊鄉鎮一帶傳唱。老林回憶說,他年少時,每逢端午節,城關沙溪河畔那座擁有500多年歷史的太保廟就會異常熱鬧,大伙兒涌到廟里練習《龍船歌》,以便在賽龍舟時詠唱。

“我是受到別人的刺激,才下決心來收集和整理《龍船歌》的。”林正棠笑著說。他說,一次朋友聚會,有人提及《龍船歌》時說,“這么好的東西,怎么就沒人出來整理呢”。說者無心,聽者有意,2007年,林正棠退休,有了閑暇時間,他立即組織民俗愛好者一起收集整理和修編三元城關民俗文化。

老林做的第一件大事便是籌辦三元民俗文化理事會,而后,收集整理《龍船歌》,歷時2年,終于在2009年端午節前把《龍船歌》所有曲目編印成冊。隨后,理事會組織愛好者練習和傳唱《龍船歌》,目前已有30多名愛好者加入理事會。為了能讓這份珍貴遺產傳承下去,林正棠還積極為《龍船歌》申遺,2010年《龍船歌》列入市級非物質文化遺產名錄,并正式申報省級非遺。

近幾年,林正棠和理事會成員還一起修編了反映三元城關歷史風土民情的《重遷廟記》《三元城關太保廟史略》《三元城關厝宅簡略》《三元古代歷史人物簡錄》等資料。

王本增:

“百階冢”的守護者

在三元區巖前鎮有一處古陵園,占地2萬多平方米,是閩王王審知第十世孫王九三的陵墓,建于宋末元初,距今已有700余年歷史。墳冢秘依皇陵式仿制,墓砌階梯百級,意為已達登極的理想,故名“百階冢”。

2007年9月22日,中秋祭掃臨近,時任巖前鎮巖前村支部書記的王本增帶了幾個人到祖墓劈草,并用挖掘機對陵園淤土進行清理,不料竟從地底下挖出了一鏟的青磚。王本增不敢大意,馬上讓挖掘機停下,叫了3名工人用鋤頭小心翼翼地往下輕輕挖掘。翻開50多厘米厚的土層,從挖出青磚的現場到山坳出口處縱向100多米的狹長地帶竟然都有豎鋪青磚!后經證實,這條鋪有青磚的小路就是陵墓的“神道”。

王本增第一時間通知了三明市文物管理委員會考古專家,專家帶領工人沿著神道連續清理了5天,漸漸揭開了古墓的神秘面紗,這是一座建于南宋晚期元代早期的大型古陵園,占地面積達30多畝。

由于日曬雨淋,年久失修,“百階冢”早已破敗不堪。王本增便帶頭發動族人集資30多萬元翻修古陵園,并身體力行積極參與到古陵園的修復工作中。巧合的是,從開始修復到全部工程結束,剛好整整100天時間。經過大規模修復,這座宏偉的古陵園如今完好無損地展現在世人眼前。

鄧衍淼:

三元方言“活字典”

鄧衍淼是三元區實驗小學的退休教師,在三元,他是出名的三元方言“活字典”。

三元方言通用于沙溪河流域,南起永安北至沙縣,中間包括梅列三元兩區,它是先民們把唐、宋時期流行的中原古話攜帶到南方后,在借鑒和融合了周邊民系民族語言的基礎上,最終形成的一種語言,因此,較好地保存了中原古話的風貌。

鄧老今年77歲了,他多年致力于本地方言的研究,收集整理了《三元方言拾趣》和《三元方言志》兩本書,書中有不少獨到的見解和發現。“方言是一個民系傳承文化最重要的密碼,要研究本土文化,首先要認識本土方言。”鄧老介紹說,三元歷史悠久,古韻流長,在這里,不僅有用三元方言傳唱的古樸動聽、雄渾高亢的《龍船歌》,還有萬壽巖、格氏栲、“百階冢”、忠山十八寨、龍泉騎尉第等文物古跡。而對三元方言的研究與整理,將有助于推進三元本土文化的整體性保護。

“眼下,能說地道三元方言的人大多是六七十歲的老人。也許過不了多久,三元方言就會失傳。”鄧老擔憂地說,退休在家,他本可以與兒孫為樂,頤養天年。但他現在有一個十分迫切的想法,那就是積極發揮余熱,讓三元方言能在三元區原生態地留存下來。

|

|

責任編輯:金婷 |

- 2015-04-01莆田清明節做“龜” 俗語濃縮節日民俗的精華

- 2015-03-23永春獨特的“逐火把”民俗

- 2015-03-23武夷山吳屯鄉舉行傳統民俗——蠟燭會

- 2015-03-12陳靖姑民俗文化旅游節在榕啟幕 主場首次移師臺灣

- 2015-03-11思明區中華街道舉辦“美麗中華 與愛同行”民俗文化活動