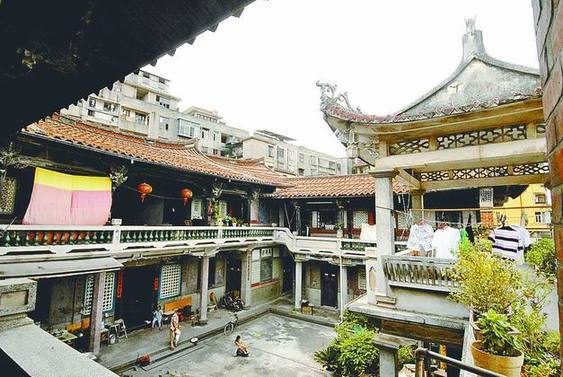

僑宅全景

新年里,在外打拼的游子紛紛回到馬蘭順僑宅,這里有他們兒時的記憶,有著濃濃的鄉愁。在涵東街道下洋片區整體拆遷改造中,馬蘭順僑宅被原原本本保留下來了。這一古民居建筑代表的成功保護過程,見證著我市對文脈的重視和傳統“DNA”的延續。

在我市近代古民居建筑資料中,有關馬蘭順僑宅是這樣表述的:占地二畝有余,建于1933—1936年,為近現代中西結合的代表性建筑之一,2008年馬蘭順僑宅被收入市級優秀近現代建筑名錄,2013年省住建廳和文化廳共同將其確定為第一批省優秀近現代建筑。因為這座大宅是印尼愛國歸僑林天順攜族兄弟興建,當時像林天順這樣闖南洋的人被稱為“馬蘭客”,當地人稱它為馬蘭客民居。

元月中旬,筆者再次來到下洋片區。涵江舊城改造正如火如荼進行中。一座鋼筋混凝土框架與傳統磚木結構相結合的新型建筑,格外顯眼。

敲開僑宅大門,常年住在這里的林中謀帶著筆者參觀。大宅坐南朝北,是雙層七間廂回廊式大宅院。林中謀說,莆田現在像這樣構造的民居已經不多,有些已經消失。

順著環狀埕院上空的四邊形長廊參觀,筆者不禁為這座古民居的精彩而驚嘆。正廳門前為傳統凹廊形式:兩支柱用鋼筋混凝土作六角造型,中門額上三字楷體“九牧第”書于卷軸形灰塑上。額旁配以兩幅主題彩繪壁畫,題材分別是南山賞菊和白雪紅梅。門框和門扇皆用大木髹漆。一對門環的底盤作銅雕八卦。門聯系宋仁宗為林氏家乘御題的詞句:“階下猗蘭芬奕葉,庭前喬木有盤根。”廳房正面門窗兩旁的主墻體表均貼飾當時視為高檔的琉璃彩花格瓷片。墻裙用磨光青石砌筑,并加雕“勒腳”底座。大門兩邊的墻裙則特地作主題畫浮雕,題材分別為“龍飛曉霧獅映日”、“麟投紫氣鳳沖天”。廂房和廂廳正面的四個花格窗均加題額,其句分別作:“山容秀”、“泉韻清”;“得我所”、“愛吾廬”。廂房兩窗的旁邊還配置四幅用水泥磨洗的彩繪,題材分別是福星、祿星、壽星和合二仙的擬人像。連廂房與廂廳、廂廳與重廳之間的墻柱上亦配有對聯,分別作:“欲高門第須為善,要好兒孫在讀書”;“禮門義路家規矩,智水人山古畫圖”。廂廳廊沿角柱上還有一副對聯:“好山水游其人多壽,有詩書氣生子必賢”。

精美的木構架建制。湄洲日報 徐學仕 攝(資料照片)

林中謀說,在他們后人看來,老宅子除了裝飾上有精美的木構架建制、圓雕、透雕、平雕等外,更重要的是先人賦予宅子的文化內涵。門窗處布滿文人創作的字畫作品,文化信息之多,為莆田民居所罕見。老祖宗在建筑上留下了對后人的教誨,這是他們永遠無法抹去的記憶。從這座宅子中走出去眾多的大學生,便是后人給祖上送上的一份答卷。

一座建筑不僅是一個藝術精品博物館,更是一個極佳的傳承載體。 然而,這座古民居的保護卻傾注了眾多人的心血。

馬蘭順僑宅所在的下洋片區列入市重點城建改建項目之一,整個片區需要拆遷改造,馬蘭順僑宅要不要列入拆遷改造范圍?

一邊是城市發展建設需要,一邊是文化遺產傳承保護,兩者如何平衡實現共贏?這成了擺在決策者面前的一大難題。

城市建設要讓居民望得見山,看得見水,記得住鄉愁。不僅要全力保護,還要發揮古民居在新城中的重要作用。涵江區主要領導經過深入調研和反復論證,決定原址予以保留。

“指揮部之前曾安排專門的工作人員進行選址,試圖整體搬遷。”下洋片區改造指揮部辦公室負責人王建華介紹說,但是區領導經過再三斟酌,最后還是決定先考慮文化保護,再進行規劃建設,為市民留住鄉愁。

吸收傳統建筑的語言,有利于保持城市的個性。

王建華指著馬蘭順邊上的小道說,這條路摩托車都難以通行,消防安全得不到保障。而根據新的片區規劃,不久的將來就會有一條大馬路經過馬蘭順附近,外圍的道路也將進行合理改造……區委區政府將結合片區改造實際情況,建成一個以馬蘭順僑宅為中心的文化廣場,和周圍的現代商業建筑區相互映襯,讓市民在體驗現代商業的同時,還能感受到優秀歷史文化的氣息。

歷經八十載歲月洗禮,這座僑宅依舊褶褶生輝。

(湄洲日報 吳美琳 林亦霞)

|

|

責任編輯:金婷 |

- 2015-01-23“開漳圣王”文化成臺灣民間四大信仰之一

- 2015-01-22邵武市文化三下鄉給大竹鎮農民送歡樂

- 2015-01-22構建現代公共文化服務體系:補齊短板 兜好底線

- 2015-01-22媽祖文化:傳播立德行善正能量

- 2015-01-21大埠崗鎮開展文化“三下鄉”暨“三關愛”文藝演出活動

- 2015-01-21三坊七巷:構建閩都文化的精神原鄉