■南宋末年,泉州港超過廣州港

■后渚古船震驚世界被譽“當時最好海船”

■朱熹三代人在泉為官講學,“民風更變”

■建造安平橋,為全國最長梁式石橋

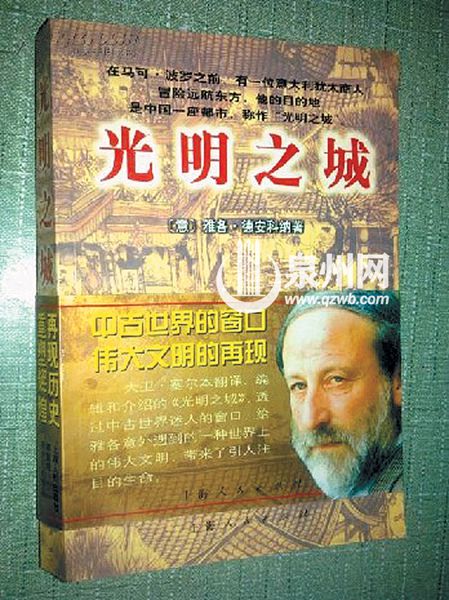

意大利人雅各·德安科納在泉州生活了半年,寫下《光明之城》手稿。

1974年,泉州灣后渚港發掘出土一艘南宋沉船,震驚世界。這艘載重200噸、被譽為“體現當時世界最高超造船技術”的海船,見證了南宋時期泉州港和刺桐城的輝煌。

南宋,因朝廷偏安一隅不思進取而被后人詬病,但宋廷南遷帶來的江南大開發讓泉州獲益良多。特別是泉州比廣州更靠近京城臨安的地理優勢,使宋廷十分重視和扶持泉州的海外貿易,泉州市舶司成為南宋兩個市舶司之一。泉州港由此趕上并超過廣州港,甚至,中國與外國的航線距離、日程、方位,多以泉州為基點。

這一時期,泉州的人口增至255758戶、1329940人,來泉經商或定居的外國人更是遍及亞非歐。《光明之城》的作者雅各·德安科納在刺桐城里,遇見過印度人、猶太人、法蘭克人、亞美尼亞人等,能聽到100多種口音。

這一時期還有一個大人物不能不提——朱熹。不僅一代儒學大師朱熹本人,他的父親、兒子均在泉州為官講學傳道,留下了眾多史跡,特別是那句泉州人備感自豪的“此地古稱佛國,滿街都是圣人”的至高評語。

□早報記者 蔡紫旻

泉州市舶司復原圖,泉州市舶司為南宋兩個市舶司之一,與廣州市舶司并駕齊驅。

宋廷南遷 泉州地理優勢顯現

兩宋時期,泉州港經歷了三次飛躍,其中兩次在南宋,分別是:南宋初年,泉州港趕上廣州港,并與廣州港并駕齊驅;南宋末年,泉州港超過廣州港,由此進入極盛時期。

宋廷南遷,使泉州更加靠近當時的政治中心和消費中心,加速了泉州港的發展。

宋代從海外進口的貨物,大部分是香藥珠寶等奢侈品。由于統治階級對海外進口物品實行嚴格管制,乳香等香藥為政府專賣物資,由市舶司全部收購。海外舶來品調運到京師,沿途要耗費巨額費用,因此統治階級希望進口香藥的港口盡量靠近京城臨安。

按照南宋規定,泉州市舶司調運到杭州限三月程,廣州限六月程,所以泉州比廣州更便捷,可以減少舶貨調運的耗費。因此,南宋朝廷格外重視和扶持泉州的海外貿易,泉州港一舉成為靠近消費中心的核心港口。

朱熹在泉州講學期間創辦小山叢竹書院

皇族定居 香料暢銷進口大增

建炎三年(1129年)十二月,南外宗正司由鎮江遷置泉州。隨遷宗子及婦女349人,帶來羅、絹、紗、綾等新產品,傳入織、繡、彩、繪、染色、印花等技術。同年,在泉州州治西南襲魁坊睦宗院東設立專為教育皇族子弟的“宗學”,學制兩年。

南外宗正司和西外宗正司遷入泉州和福州后,大批皇親貴族定居泉州和福州,許多士大夫避難入福建。主要供統治階級上層人物享受的海外香料寶貨,在福建特別是泉州有了更大銷路,這也是泉州吸引海外舶商貿易的一個因素。史載,建炎四年(1130年),福建香料進口大大增加,泉州抽買乳香達86780斤,成為全國主要的香料市場。

而南宋泉州港的發達,也與泉州發達的造船業和航海技術先進,以及有許多熟練識別天氣、運用指南針導航的綱首、舟師和船員有密切關系。

泉州港在南宋的興盛,也有外部原因。宋代東南亞地區經濟的空前繁榮,以及阿拉伯人海上貿易的興盛,二者都需要一個巨大的海港,泉州港位置居中,并有優越港口歷史基礎,能同時符合東南亞地區和阿拉伯人海上貿易的需要。

1974年,從泉州灣后渚港發掘出土一艘南宋沉船(即后渚古船),震驚世界。這艘船復原后長34米,寬11米,排水量近400噸,載重200噸。專家稱其“體現當時世界最高超的造船技術,是全球最好的海船”,成為泉州“國寶級”文物。

1976年,泉州東海法石的農行東海營業所(當時俗稱農村信用社)在挖水井時,發現類似船板的松木,又一艘南宋沉船出現在世人面前。

一座城市發現一條宋代古船已是震驚世界,而泉州有兩條,意義更加非凡,足見泉州港在南宋的輝煌。

后渚港出土的古船見證南宋泉州港和刺桐城的輝煌 (潘登/攝)

歲入百萬 占南宋四十五分之一

南宋初,泉州已經趕上廣州,和廣州并駕齊驅,其標志是南宋紹興十四年(1144年),福建市舶司得到朝廷批準,改變“福建市舶司每年止量支錢,委市舶監官備辦宴設”招待外國商人的舊例,“依廣南市舶司體例,每年于遣發蕃舶之際”,“支破官錢三百貫文,排辦筵宴”,由“本司提舉官同守臣犒設諸國蕃商等”。此處的“廣南市舶司”所指便是廣州的市舶司,這意味著當時泉州市舶司已和廣州并駕齊驅。這一規定,在南宋一代沒有改變。

由于泉州海外貿易迅速發展,南宋乾道二年(1166年)詔罷兩浙路市舶司,因為“福建廣南皆有市舶,物貨浩瀚,置官提舉實宜,惟兩浙冗囊可罷”。泉州市舶司至此成為南宋兩個市舶司之一。

在南宋的官方文獻中,泉、廣并列,或稱“廣、福市舶司”,或稱“泉、廣市舶司”。泉州市舶司的收入,據李心傳《建炎以來朝野雜記》說:“紹興末,兩舶司抽分及和買,歲得息錢二百萬緡(音同‘民’一緡為一千文)。”當時南宋朝廷每年財政收入估計約為四千五百萬緡左右,泉州市舶司的年收入有百萬之巨,也就是說,泉州市舶司的年收入占南宋全部財政收入的四十五分之一左右。

安平橋建于南宋,是全國最長的梁式石橋。(潘登/攝)

朱熹三代 為官講學傳道泉州

“此地古稱佛國,滿街都是圣人”——這是南宋理學家朱熹對泉州的評價。南宋紹興二十年(1150年),朱熹任泉州府同安主簿,泉州成為他考中進士后首先出仕的地方。此后朱熹常到泉州各地講學,紹興二十八年,他在泉州講學時稱泉州為“溫陵”。

其實,朱熹一家三代都與泉州頗有淵源。

史載,朱熹年幼時就曾跟隨父親朱松到過泉州。南宋建炎四年(1130年),晉江安海東西兩市商人因爭奪碼頭發生械斗,榷稅官難以控制。于是朝廷差官臨監,始置石井鎮。朱松為首任石井鎮官,工作之余,他常教化百姓,啟迪文風。

乾隆《泉州府志·風俗》載,泉州成為“海濱鄒魯”、“文教昌明”之邦,與朱熹的教化有著密切關系。《泉州府志》稱,朱熹“過化”后,泉州“民風更變”,民間婚喪喜慶悉“遵朱子家禮”。他在泉州講學期間,在城內創辦小山叢竹書院,親自講學授徒。

嘉定四年(1211年),朱熹之子、擔任通判的朱在受邀在晉江安海鎮西主持筑建石井書院,規制仿州縣學宮。朱松講學的石井書院,是晉江縣最早創建且至今猶存遺址的書院,其與小山書院、溫陵書院和歐陽書院合稱為“泉州四大書院”。

修橋成風 建安平橋全國最長

公元11世紀至13世紀,泉州出現修建石橋的熱潮。據乾隆《泉州府志》記載,泉州歷代造橋總數為260座,其中宋代105座。僅南宋紹興年間(1131至1162年)建造的著名橋梁有:安平橋、東洋橋、石筍橋、普利大通橋、玉瀾橋、蘇埭橋等。泉州城區也建有許多橋梁,如通淮橋、鎮南橋、花橋等。

因此有了“閩中橋梁甲天下,泉州橋梁甲閩中”的說法。

宋代泉州所造石橋多為梁式,布局大部分建造在近海,有的深入海灣,以溝通市區和港區、碼頭的聯系,便于海船裝卸貨物。

晉江縣安海華僑黃護與僧祖派捐資建安平石橋(俗稱五里橋)。橋未成,兩人先后去世。紹興二十一年,知州趙令衿主持續建,次年竣工。安平橋橋長2255米,是全國最長的梁式石橋。安平橋的橋墩下采用睡木沉基,即使用巨大松木二層縱橫層疊,作為臥椿,橋墩疊砌于上。

《諸蕃志》載 “澎湖隸屬晉江縣”

嘉定十七年(1224年),宋太宗第八代孫趙汝適掌泉州市舶司,他一方面參考有關圖籍,一方面詢問到泉州經商的胡賈,寫成了海外交通著作《諸蕃志》。書中詳細記述泉州與58個國家和地區交通貿易概況及風土、物產。據《諸蕃志》載:“泉有海島,曰彭湖,隸晉江縣。”

除了介紹58個國家和地區的方位、山川、途程、風土、物產之外,趙汝適還在《諸蕃志》里詳細記載了泉州海外交通情況。書中顯示,凡記載中國與東南亞、東北亞諸國、印度、阿拉伯及北非各國的航線距離、日程、方位,多以泉州為基準。

當時泉州港海商交通航線有泉州至占城,泉州至三佛齊、阇婆、渤泥,泉州至印度及阿拉伯,泉州至東非、北非,泉州至菲律賓,泉州至朝鮮、日本等航線。國內航線則有泉州至廣州,泉州至澎湖、臺灣,泉州至浙江,泉州至江蘇、山東等航線。

《諸蕃志》中記載了外國人在泉州的生活情況,以及外國人在泉州建有叢冢等內容。書中記載,進口香藥在泉州民間應用已經很普遍:蘇合香油,出產大食國,可以治大風病,“蕃人多用以涂身”,“閩人患大風者亦仿之”。

而當時泉州海商用酒、米、面粉、紗、絹、漆器、瓷器等貨物與海南商人交換當地土特產。發船時間為歲末或正月,五六月回舶。如果載檳榔則四月至,檳榔盛產于南洋諸國及海南四州,“泉商販大率仰此”,“泉、廣稅務,歲收數萬緡”,可見貿易量之大。有意思的是,到海南的閩商,如果遇到“風飄蕩,貲貨陷沒”,則入黎族少數民族地區耕種。

刺桐城內 可聽百種異域口音

南宋咸淳七年(1271年)八月二十五日,意大利東部沿海城市安科拉的猶太商人雅各·德安科納,抵達了當時世界最繁榮的港口城市刺桐(即泉州)。他在刺桐生活了半年,并用古意大利文寫下《光明之城》手稿,記述自己在泉州所見到的外國人。

雅各在刺桐見到的外國人包括法蘭克人、薩拉森人、印度人、亞美尼亞人、猶太人、英國人,來自阿拉貢、威尼斯、熱那亞、安科拉、比薩、亞歷山大里亞、巴拉士、佛蘭芒的布魯格等地。這些人操著各自語言,在刺桐城內能聽到一百種不同的口音。

在刺桐,外國人有自己的客棧和倉庫。人們分區居住,宗教信仰自由,風俗習慣得到泉州當地人的尊重,外國人有自己的教堂、學校和墓地。基督教徒經常與偶像崇拜者(即泉州當地佛教徒)聯姻,也產生了很多中外通婚的后裔混血兒。

雅各所見的外國人在泉州的情況,與歷史文獻的記載吻合:乾隆《泉州府志》記載:宋朝“胡賈航海踵至,富者貲累巨萬,列居城南。”而南宋乾道七年(1171年)汪大猷知泉州時“蕃商雜處民間”。

泉州的官民尊重蕃商的生活習慣。宋代大食蕃商施那幃“僑寓泉南,輕財好施,有西土氣習,作叢冢于城外東南隅,以掩胡賈之遺骸。”

南宋末年(1276年),原籍阿拉伯的海商蒲壽庚以福建廣東招撫使的身份“主市舶”,當年十二月,蒲壽庚降元。雖然聽起來不那么光彩,但蒲壽庚此舉客觀上使泉州港得以幸免于戰火。泉州港在元軍占領泉州的第二年即開港,而蒲壽庚降元后提出盡快恢復市舶司制度被元廷采納,由此,泉州迎來了最為輝煌的元代極盛時期。

|

|

責任編輯:金婷 |

- 2013-11-27南宋詞人品讀:偉大的生態詞人辛棄疾

- 2013-09-28晉江冷水井村與南宋幼主的故事

- 2012-07-13寧德南宋墓出土大量壽山石雕 墓主或為當地高官

- 2012-02-03南宋古墓驚現殯儀館后山追蹤:墓主為平民可能性大

- 2011-05-31福州森林公園內南宋趙汝騰之兩首摩崖詩刻