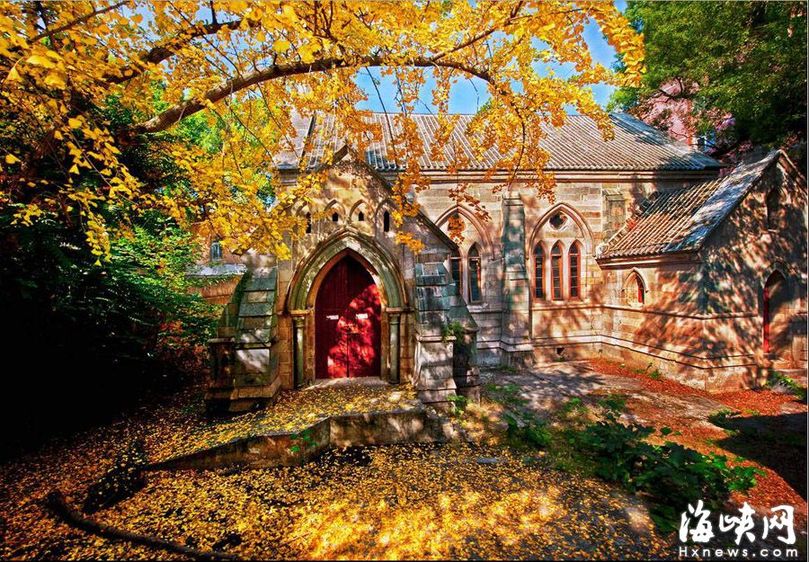

銀杏葉落時節,是石厝教堂最美的時候 拍客:王昌庶

東南網12月24日訊(海峽都市報記者 李拯 鄭靚) “一座花園,一條路,一叢花,一所房屋,一個車夫,都有詩意。尤其可愛的是晚陽淡淡的時候,禮拜堂里送出一聲鐘響,綠蔭下走過幾個張著花紙傘的女郎。”這是1923年,葉圣陶筆下的煙臺山。

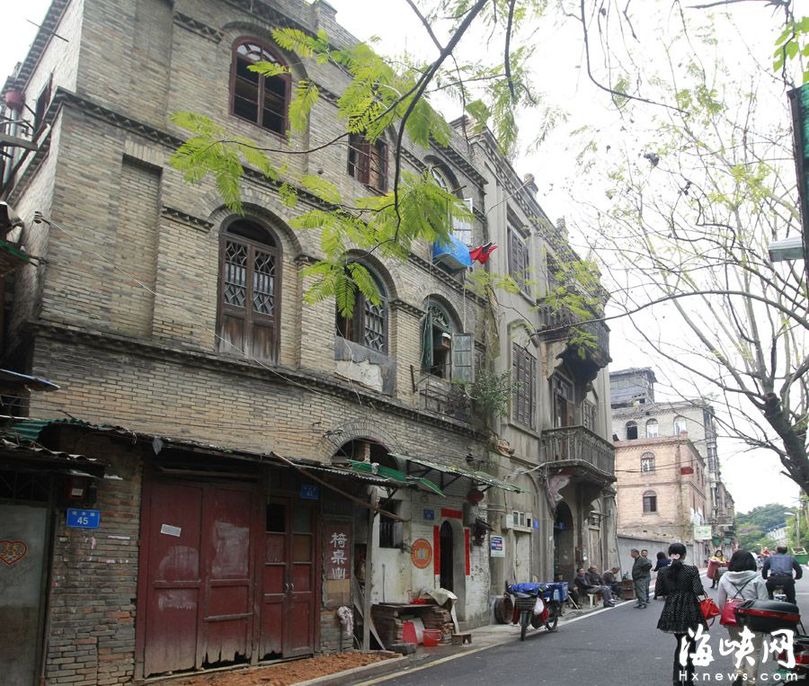

煙臺山有著媲美鼓浪嶼的老洋房建筑群,這里曾聚集著17國領事館、百余座洋行、8座教堂、3家教會醫院、11所教會學校和難以計數的洋人公館。盡管不少建筑已有破敗之相,但漫步其中,仍能找到老福州的韻味。

英式風格的獨立廳和匯豐銀行,坐落在尚書院小區里

石厝教堂:銀杏落葉驚艷

古樸典雅的石厝教堂,位于福州市倉山區樂群路22號,由花崗石砌成。這棟哥特式教堂,由香港工程師設計,施工隊伍來自福州本地。咸豐六年(1856年),英國僑民集資籌建石厝教堂,5年后正式落成。

與福州其他教堂不同,石厝教堂主要面向僑居在榕的英國人,建筑形式、命名方式都是典型歐式,連神甫都是由僑民集資聘請而來。樂群路一帶,曾聚居了許多外僑,石厝教堂建成后,來自各國的基督教徒都到此活動,故有“國際教堂”之譽。教堂原本建在墳區之上,隨著人流量的增加,逐漸發展為街市。

“文革”中,教堂曾被挪作他用,多處紀念物不知所終,包括記錄著一戰時陣亡英僑名單的紀念坊。1992年,石厝教堂被公布為市級文保單位,2012年開始搶救性修繕,教堂前的兩株百年風水樹也得以保存下來。每逢銀杏葉落時,石厝教堂都會有令人驚艷的美景。

匯豐銀行:開啟福州近代金融業

塔亭路上的倉山區文化館,百年前因“五口通商”繁華一時,孕育了福州近代金融業。1867年,英商在此設立匯豐銀行福州分理處,次年升級為福州分行。日軍第二次占領福州時,英國人提前撤走,日軍駐進銀行。

老福州陳兆奮回憶,1944年的一天,日軍抓了一個游擊隊員,后來游擊隊員從銀行墻邊滑到馬尾巷,那里的居民幫他逃脫,被惹怒的日軍要實行“三光”政策,“我父親是位醫生,還通曉日語,出面與憲兵隊談判,化解了這場血光之災”。

獨立廳:孫中山曾到此演講

匯豐銀行舊址旁,有一座白色外墻的英式建筑。百年前,這棟樓名為“橋南公益社”,仁人志士們以發展體育、查禁鴉片、義務救火等活動作掩護,建立組織、宣傳革命。因此,這里也成了福州辛亥革命的大本營——中國同盟會福建支會總部。

1912年4月,剛剛解除臨時大總統職務的孫中山,應邀來到橋南公益社,與福建同盟會同志暢談,關懷黃花崗烈士遺族情況。隨后,孫中山發表了即興演說,親書“獨立廳”三字牌匾懸于門上。

?