朱子問天效果圖

閩學文化廣場效果圖

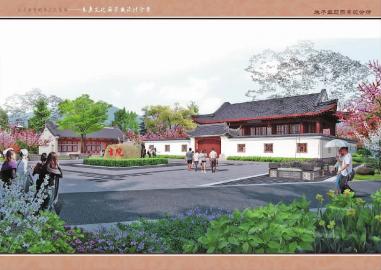

書院效果圖

臺江大壩至城關大橋效果圖

三明日報記者 蘇詩苗

沙溪川流不息,流經三明城,是這座城市的母親河,它的西岸恰是這座工業新城的發端所在。幾十年來,那里因大型工廠而熱鬧,更多煥發出的是工業的文化。

三十年河東,三十年河西。近來一個大膽的城市文化打造構想悄然發生,人們想在沙溪西岸建造十里閩學文化長廊。這個構想可謂新鮮,其鮮度在于將沙溪西岸的工業走廊與閩學文化結合,展現出三明城新時期的文化光彩;這個構想可謂鮮明,其鮮明就在于:讓這座年輕的城市與悠久的三明人文歷史接軌,有了閩學文化的新所在。

政協委員提案特別關注

三明市政協常委、作家綠笙(林域生),長期關注閩學文化和三明地方文化,今年上半年,他寫了一份提案,所關注的就是沙溪閩學文化長廊的文化構想。綠笙在提案中說:“福建閩學代表人物中楊時、羅從彥、朱熹三賢均在三明區域生活學習并從事講學活動,留下許多歷史文化遺跡。因而,三明可說是閩學文化的發祥地,是三明歷史文化中最有號召力的名片。”

提案提出,“以沙溪河自然流向分別打造楊時、羅從彥、朱熹的閩學展示區。借河流自然流向依序建設,寓意文化的流傳如河流一般生生不息。建議將整個市區從臺江三明南站至徐碧鐵路橋列入文化景觀規劃范疇。”

對于閩學文化長廊建設的具體規劃,提案也作了考察和呈現。包括:正在建設中的三明動車南站,應建設“閩學文化廣場”,集中展示“閩學文化”,重點呈現閩學四賢的傳承脈絡。其次,分區域單獨展示三明籍的閩學三賢。而后以連接沙溪兩岸的橋梁為節點,依序分別展示閩學四賢的文化精髓。

這一提案同時提醒規劃等部門,盡量利用現有景觀,打造人性化文化走廊。本著節約成本的原則,盡量保留現有通道及景觀。從更人性化的角度將市民出行的通道與景觀結合起來建設。

長廊文化亮點紛呈

沙溪十里閩學文化長廊,是怎樣的布局?根據規劃文本,具體在沙溪西岸從臺江壩到上河城的12.6公里親水岸邊,通過新建、改建、融入的辦法,建園造景,修建石質欄桿,精心打造亭臺樓閣、浮雕景墻、雕塑石刻等景觀,將閩學四賢(楊時、羅從彥、李侗、朱熹)的傳統文化融入其中,建成獨具文化底蘊且又生態自然的“沙溪十里閩學文化長廊”。

吳長樹接受采訪時說,這是作為市區文化主軸中的主題,而且將閩學作為文化主題,體現出“園中有學,學在園中”,并融入老百姓對三明的城市記憶。一位市民在看了規劃后說,特別值得注意的是,沙溪十里閩學文化長廊,采用融入的方式,這很值得肯定。城市文化項目,只有在融入當中,才會有新的發現與傳承。大家的目的,就是讓文化長廊項目建成三明市區文化景觀的新亮點、新記憶。

細看規劃,整個文化長廊有“軸”,它指的是沙溪河景觀帶,這是基于自然地理環境的考量,可謂因地制宜,別出心裁。長廊行進過程中,有“六廊道”:即四賢文化廊、龜山文化廊、豫章文化廊、歷史文化廊、愿中文化廊、朱子文化廊。這些廊道囊括了三明人文歷史的精華,文化精髓走出“書齋”,走向市民,真是雅俗共賞。其中,臺江大壩-城關大橋為四賢文化廊;城關大橋-下洋索橋為龜山文化廊;下洋索橋-列東大橋為豫章文化廊;列東大橋-永利市場為歷史文化廊;永利市場-五路大橋為愿中文化廊;五路大橋-碧口大橋為朱子文化廊。在“南三龍”臺江三明動車南站前建設“閩學文化廣場”,突出閩學源文化景觀,融入閩人源、閩師源文化內涵。

文化長廊規劃各方響應

吳長樹是市城鄉規劃局的主要負責人,對沙溪十里閩學文化長廊的規劃情有獨鐘。在他看來,三明城的東岸有綿延十多公里的城市綠道,西岸應該有一道十里文化長廊。兩岸呼應,方才完美。

沙溪十里閩學文化長廊,得到了各方的積極響應。2015年《政府工作報告》中明確提出實施“沙溪十里閩學文化長廊”項目建設,并將“沙溪十里閩學文化長廊”項目列入市委市政府2015年16個市區重中之重項目進行督辦。

為了更好地形成規劃、盡早落實,市里多次召開專題會議研究,由市住建局、城鄉規劃局、文廣新局制定《關于建設沙溪十里閩學文化長廊的實施方案》,明確文化長廊由“政府統籌、縣區參與、社會共建”。

市城鄉規劃局委托知名的建筑設計事務所對長廊建設進行了規劃設計,并于今年上半年組織專家對方案進行評審通過。不久前,這一規劃通過政府門戶網站對外公示,引起了不少市民的關注。

未來文化休閑新去處

十里沙溪碧波蕩漾,波移景換。隨著城市的建設發展,那些流傳于民間的沙溪美景,亟待人們重新發現。十里文化長廊建設,通過新建、改建、融入的方法依形就勢造“五園九景”,意在讓景水相融,園中有景,景在園中。其中“五園”包括龜山園、豫章園、集萃園、愿中園、朱子園。“九景”是源頭活水、四賢聚萃、程門立雪、文明之光、康樂勝境、浮橋古渡、朱子問天、桃李芬芳、源遠流長,實現了沙溪勝景與閩學人文的巧妙結合。

吳長樹說,文化長廊將在重要節點,精心打造亭臺樓閣、浮雕景墻、雕塑石刻、小橋流水、藝苑、茶樓、戲臺、碼頭、廣場、牌樓等,包括四賢閣、四賢書院、四賢祠、文公閣、禮同小鎮等。將打造出市民文化休閑的新去處,真切地把文化與休閑融合,讓市民實實在在體驗到文化的樂趣與魅力。

生長在本土的綠笙告訴記者,閩學文化長廊的文化作用,也將隨之浮出水面。這一獨特自然文化景觀,形成沙溪十里文化旅游線路,既可以展示閩學文化在三明的歷史風貌,也可以讓閩學文化通過沙溪西岸體現出新的傳承和發展,造就三明閩學文化的濃厚氛圍,于文于民這都是一件功德無量的事。

對于閩學文化長廊的建設,本報將持續關注。(本文圖片由三明市規劃局提供)

?

|

|

責任編輯:王超 |