▲“閩南第一營”現在再也看不到當年的海防兵勇了

東南網12月22日訊(導報記者 沈華鈴文/圖)大家現在都知道,開車上路須有執照,漁船出海也要有執照。那么,在古代,貨船出洋需要什么手續嗎?詔安縣梅嶺古碼頭之前出土的一塊石碑,向大家解答了這個疑問。

專家考證,這塊石碑可佐證當時的出洋制度,具有一定的研究價值。如今,當地將石碑重新豎立、保護起來。乾隆石碑船戶執照立石

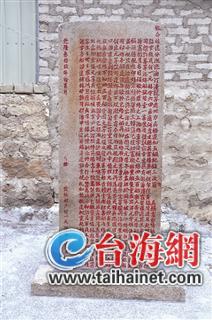

▲當地將石碑重新豎立保護起來

從漳州市區驅車100多公里,我們來到位于詔安縣梅嶺鎮宮口村的梅嶺港。冬日的午后,港口上數千漁船停泊,海面風平浪靜,一些漁民在船只上修整、補網,準備下一次的出海捕撈。站在岸邊遠眺,左手邊就是浩瀚的大海,遠處的臺灣海峽白浪滔滔,南海和東海在這里交匯,蒼茫云水,波瀾壯闊。

在宮口村內,有一座天后宮,至今仍守望著古碼頭,離天后宮不遠處,立著一座石碑,是兩年前當地村民整理菜園時挖掘出來的。這不是一塊普通的石碑,它的身世可以追溯到清乾隆時期。

▲專家正考證天后宮里的石碑

石碑由花崗巖制成,長約2米、寬約0.6米。碑文有400余字,末尾寫著“發給船戶何一元等執照立石”,立碑時間為乾隆三十九年(1774年)。從碑文內容看,這塊石碑不僅是“執照”,也是一塊示禁碑,記載了一段關于船戶聯合反貪的歷史。

碑文記載一段反貪史話

那么示禁的內容是什么?碑文說,當時詔安縣漁民何一元、林守六、楊其宗等人,聯名向上級舉報當地官員在辦理出海執照時對漁民進行苛索。原文稱“欲于原烙之上添烙”,意即官員對已經辦理執照的漁船還要重新辦理執照,進而索財。原來,在康熙年間清廷統一臺灣后,康熙皇帝便頒發“開海貿易”諭旨,不過對出洋貿易進行了嚴格的限制。出洋船戶必須出具澳、里、甲、族等畫押、保結,并在船身烙上字號姓名,才給頒發執照。

但詔安當地官員,卻以頒發執照為由勒索船戶,碑文稱“已烙四五百船,無人告發”。直到何一元等人揭發后,此事才引起乾隆皇帝的重視,他命令福建分巡巡海汀漳龍道徹查。后來,貪官污吏被提訊查辦,政府考慮漁民出洋只是為了養家糊口,便為他們頒發執照,并立碑警示。

詔安縣文體局的沈海德和許琨武認為,月港興而梅嶺廢,但梅嶺的外貿活動并不是從此便永遠停止了。由于倭寇被殲滅,海氛漸趨平靜,如乾隆、嘉慶到道光年間出了好幾家各擁有十幾二十艘大商船(如北關謝碩興、岸上村沈振興號等,都有百萬富翁之稱)。這些都可作為梅嶺恢復外貿活動的例證,而這塊石碑,則可佐證當時的出洋制度,具有一定的研究價值。如今,當地將石碑重新豎立、保護起來。

海防扎寨閩南第一營

在宮口村村口,有一塊高近5米、占地約100平方米的巨型摩崖,上面鐫刻著“閩南第一營”五個遒勁大字,吸引許多人前去觀看。巨石后面是一個小山包,山上樹林茂密,山花爛漫,是個休閑好去處,如今已經建為公園,供村民休憩。原來,這里就是明代抗倭名將戚繼光屯兵之地。

明朝,倭寇橫行、海盜侵掠海上,正常的海上貿易受到影響,梅嶺出海者人心惶惶。于是,官府在這里駐兵,負責出海巡邏、保衛家園。“明代民族英雄戚繼光曾領兵在閩南沿海一帶與來犯倭寇激戰數年,立下了不世之功,位于梅嶺沿海的‘閩南第一營’曾是戚繼光率部安營扎寨的地方。”當地文史學者黃尖說。

這塊巨石,歷經數百年風雨侵蝕仍巍然屹立,成為民族英雄戚繼光及其部將馳騁疆場、保家衛國的見證,也成為后人追尋與緬懷英雄的好去處。

|

|

責任編輯:王超 |