楊氏家訓中的“端行儀”。

福州新聞網12月10日訊(福州晚報記者 邱泉盛 通訊員 林穎 李碩文/攝)馬尾亭江鎮亭頭村內有座“楊氏宗祠”,宗祠大廳掛著一塊匾額,上書四知堂。為什么叫四知堂?日前,記者探訪楊氏宗祠,楊氏族人講述了楊氏傳世族譜從香港“回歸”亭江的故事,以及四知堂得名的緣由。

“四知”成為千古美談

本月初,馬尾亭江鎮亭頭村81歲的楊璧祥老人帶著記者來到“楊氏宗祠”。

拐過彎彎的小巷,一抬眼,古典的祠堂靜靜地端坐在那兒。我們剛坐定,楊璧祥老人從閣樓里捧出了一本族譜,故事就從這里說起。

楊氏始祖源自陜西,明代時遷入福建,在亭江鎮英嶼村落腳。遷入時僅有楊家三兄弟,楊家大哥楊天祚膝下6個兒子,繁衍出了子孫72人。楊家人一路從英嶼村往北遷,最后扎根在美麗富饒的亭頭村。

三兄弟起初以務農為生,后來發展商業。楊氏家族逐漸龐大。今天,他們已經是亭江鎮人口最多的姓氏。

正聊著,記者抬頭看到了楊氏的堂號——四知堂。為什么叫四知堂?老楊講述了一個典故。

四知堂得名于東漢太守楊震“夜拒賄金”的典故。楊震是東漢人,滿腹經綸,時稱“關西孔子”。五十歲被大將軍鄧騭征為“茂才”,后升任荊州刺史、東萊太守。

他到東萊赴任路過昌邑,時任昌邑縣令王密在夜間懷揣金10斤送給楊震,被他堅拒。楊震說:“故人知君,君不知故人,何也?”

王密以為楊震假裝客氣,便道:“幕夜無知者。”楊震勃然大怒,說:“天知、神知、我知、子知,何謂無知?”王密十分羞愧,只得帶著禮物狼狽而回。

楊震做官不置家產,讓子孫們也“蔬食步行”,形成了公廉儉樸的家風。“四知”乃成為千古美談,其后人也以此為堂號。

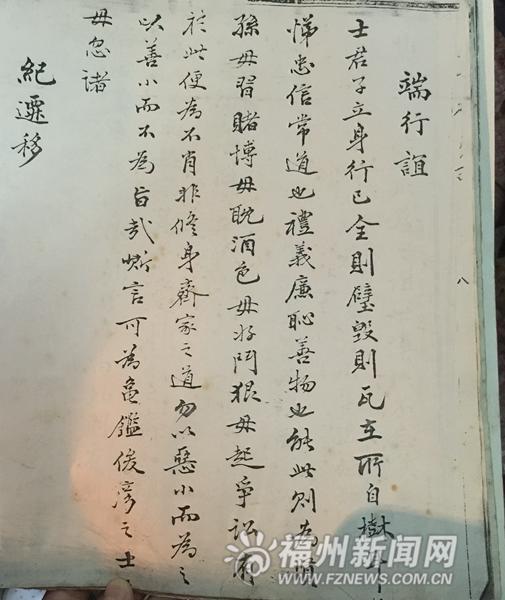

楊氏祖先留給后人的不僅有“天知、地知、你知、我知”的古訓,“家范十二章”也被后世族人奉為經典。楊璧祥翻開族譜第一頁,映入眼簾的便是傳承了三百多年的家訓。

楊家的12條家訓具體為:重宗本、明人倫、睦宗親、正名分、訓男子、慎婚姻、重內德、表賢女、肅家政、端行儀、記遷移、擇交友。

|

|

責任編輯:王超 |