黃曉光造船的所有部件都是手工完成的,甚至連船帆都是自己紡織起來的。

“我們就是想將這種造船的工藝傳承下去。”望著自己親手造成的船模,黃德欽這樣說。

今年40歲的黃德欽是土生土長的蟳埔人,他從小在海邊長大,與船有著很深的感情。10歲的時候,他便對造船產生了濃厚的興趣。如今,在外打拼多年的他回到了家鄉,與兒時好友一起做起了船模,只為傳承這一門百年手工藝。

□早報記者 傅恒 戴曉暉 文/圖

仿古宋船制作工藝 模型船可下水航行

近日,記者來到市區蟳埔社區黃德欽的家里,一進門,便看到一艘精致的船模擺放在桌上。這艘船長1.3米,重約45公斤,造型是尖頭船,與以往常見的寬頭船相比外形更加精美。船上駕駛臺、廚房、船員宿舍一應俱全,已掛上帆布的船模,好似正要揚帆起航。更難能可貴的是,船上每個門和窗戶都是能打開的,和真船的構造一模一樣,從這艘船模中,能依稀看到早期船員忙碌的身影。

“這艘船不僅是擺設,即使下水了,它也能航行。”黃德欽告訴記者,他做的船,是以現代機動漁船為原型,按一定比例縮放,手工制作而成。船模上的每個細節,都按照原船制作,并配備電力設施、動力裝置,通過無線電信號控制,可用于水上實際航行,如同原船一樣。

古代造船木工不需要釘子,用的是榫卯。所謂榫卯,就是在兩個木構件上所采用的一種凹凸結合的連接方式,黃德欽仿造宋船的工藝,也融合了榫卯技術,讓船體更加固定。而用銅油灰對木板間未密封的位置進行加固,使得船體不會漏水。

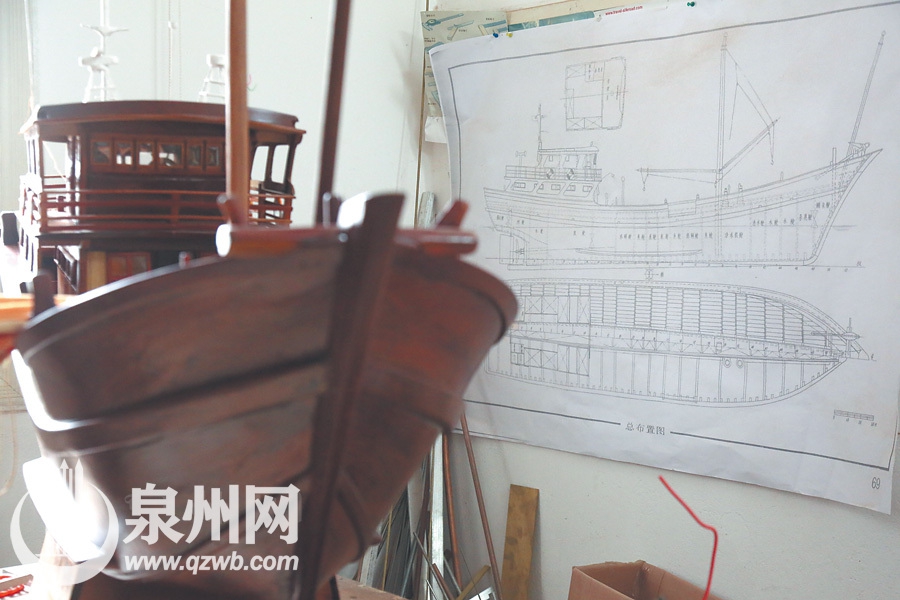

精細的設計圖紙是造船的基礎

造船和做人一樣 需要有足夠的耐心

“造一艘船模,全部完工至少要三個月。”黃德欽介紹道,他與好友黃曉光和侄子都有參與造船,在造船時經常都會忘記吃飯。“制作一個看似簡單的部件,有時就要花很長時間,沒做完又不想半途而廢,直到做完才想起還沒有吃飯。”黃德欽說。

造船的技術涵蓋了多方面的技能,除了要懂木工,還要了解機械、力學原理、電焊等,甚至還要懂紡織。黃曉光告訴記者,整艘船的所有部件都是手工完成的,甚至連船帆都是他們自己紡織起來的。

在工作室內,放著兩艘尚未完工的船模,黃德欽拿出圖紙,耐心講解起來。圖紙從船的噸位、配重、動力、造型等進行設計,黃德欽按照圖紙的設計進行一定比例縮減,制作船模。

“造船最重要的是有耐心,每一個部件都要經過精心打磨,才能環環相扣,造出一條好船。”黃德欽說,造船就跟做人一樣,要慢慢摸索,要有足夠的耐心,而如今的很多年輕人,就是缺乏這種耐性,坐不住。

每個部件都栩栩如生

造船是兒時夢想 想將工藝傳承下去

為何會喜歡上造船?黃德欽回憶說,他小時候生活在海邊,經常會看到老師傅在造船,當時看到,就感覺船很美,也想擁有一艘自己的船,哪怕是小船也好。這種想法漸漸在黃德欽的心中生根發芽,他開始自己摸索造船,起初用泡沫、后來用塑料造船,但是都沒有造船成功。由于出海捕魚之需,家里請造船師傅造船,而當時的黃德欽,就站在旁邊看,邊看邊學,造船師傅見他想學,便把一些簡單的活交給他做,漸漸地,黃德欽掌握了一些造船的知識。隨著日積月累,黃德欽漸漸掌握了造船的技能。

“造船是一種愛好,但無法維持生計。”黃德欽說,受生活所迫,后來他就到外地闖蕩,但是也關注著造船。近年來,事業小有所成的他回到了家鄉,與黃曉光一起弄了個造船工作室,閑暇時就在工作室中造船。

“現在造船人越來越少了,我就想將這種工藝傳承下去。”黃德欽說。

龍骨是船模是否穩固的基礎

船上每個門和窗戶都是能打開的

?