東泗鄉位于龍海市西南部丘陵山區,低山丘陵和山間盆地相間地形,九龍江支流南溪橫貫全境,鄉域面積近6000公頃,有14個行政村(44個自然村),總人口約2.47萬人。

碧水為路,青山作營。東泗遠離工業污染、城市喧囂,天藍、水凈、地綠,是省級生態鄉鎮,儼然一處世外桃源,發展后勁和前景令人期待。

一溪一港

海絲遺珠

東泗鄉水系交通發達,九龍江南溪穿境而過,長15公里,河水清澈,是東泗人民賴以生存的母親河。下游南溪橋閘是一座具有防洪、排澇、擋潮蓄淡、灌溉供水等綜合利用的大型橋閘,是龍海市社會經濟發展的重要基礎設施,早在上世紀60年代,就有“東泗公社‘放小顧大’的西嶺大隊精神”,顧全下游,而犧牲自我。

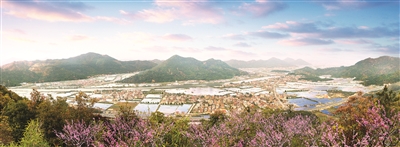

▲初冬時節,走進東泗,山水之間的飄飄白云、村落上空的裊裊炊煙,穿境而過的九龍江南溪、初具規模的“千畝花卉走廊”,山清水秀的自然風光、綠意盎然的優美田園,相得益彰,引人入勝。

在這一灣南溪水中,孕育著海上絲綢之路的一顆明珠——卓港村——月港外貿鼎盛時期的重要喂給港口。

據卓港村南岐虎頭廟碑記載,清康熙四十七年(即公元1708年),蘇氏先祖選址南溪三角流水的中心地作為港口興建“倒港圩”,由蘇氏“三十六社半”分“房角”建設集鎮開圩,先搭草棚,后建磚瓦厝,商船往來于月港。至清代中葉建成上層居住、下層營業、門前“五腳距”的紅磚騎樓樓店,逐步建成三直的米街、中街、后街,兩橫的橫街和圩尾街。寬敞處開辟豬仔圩、牛圩、杉木行、石料場、鹽館等商品交易場所,選定十日內的一、四、六、九日為圩期。每圩期有近50艘商船停泊于港口三個碼頭上貨,十分繁榮。至今,“倒港圩”古街仍然保留。

▲東泗鄉卓港村是福建省美麗鄉村創建示范村、漳州市富美鄉村建設示范村。

卓港村是一個具有多元文化的村落。村里還保存有媽祖宮、基督教堂及紅軍樓等古跡。村里老人說,建圩初始,村民考慮商船以海為生,故以媽祖為主座,修建廟宇,祈求風調雨順,車船平安。1904年基督教會傳入卓港,1926年村里發起建設教堂,至今全村還有信徒200余人。

在米街的東端,有一座西式洋樓。這是1926年海外華僑蘇德爐獨資興建,為三層半水泥混合結構,共有24間房廳,名噪一時。龍海革命先輩蘇靜、蘇精誠在1932年曾以“洋樓”為據點,建立游擊隊部,組織開展游擊戰。后來,“洋樓”也被稱為“紅軍樓”。

海洋文化、西洋文化、革命文化在這里交融交匯,生根發芽,見證了卓港先民敢為人先的“海商精神”。

歲月變遷,濃厚的文化底蘊,優美的自然風光,依然讓卓港天生麗質,風姿綽約。

按照龍海市委、市政府賦予東泗鄉“又見炊煙”詩一般的特色定位,卓港村因勢利導,深入創建“美麗鄉村”“富美鄉村”,正逐步展現出“迷人一面”。根據規劃,卓港村還將建設登山棧道和南溪景觀觀光亭以及相關休閑場所,全面展示作為福建省美麗鄉村創建示范村、漳州市富美鄉村建設示范村的新容新貌和“海絲遺珠”的古街古景。

|

|

責任編輯:王超 |