百年文火 樟腳豆皮

樟腳豆皮風(fēng)味獨特,遠(yuǎn)近聞名,已成為當(dāng)?shù)匾粡埫朗趁?/font>

□早報記者 林福龍 陳明華 莊麗祥 通訊員莊國輝 攝影報道

“豆皮卷,炸蝦球,呼兒將出換美酒,與爾紅燒獅子頭。”在泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)樟腳村,一門傳自明清的老技藝——手工豆皮,讓吃貨們口中的詞句變得色香味俱全。

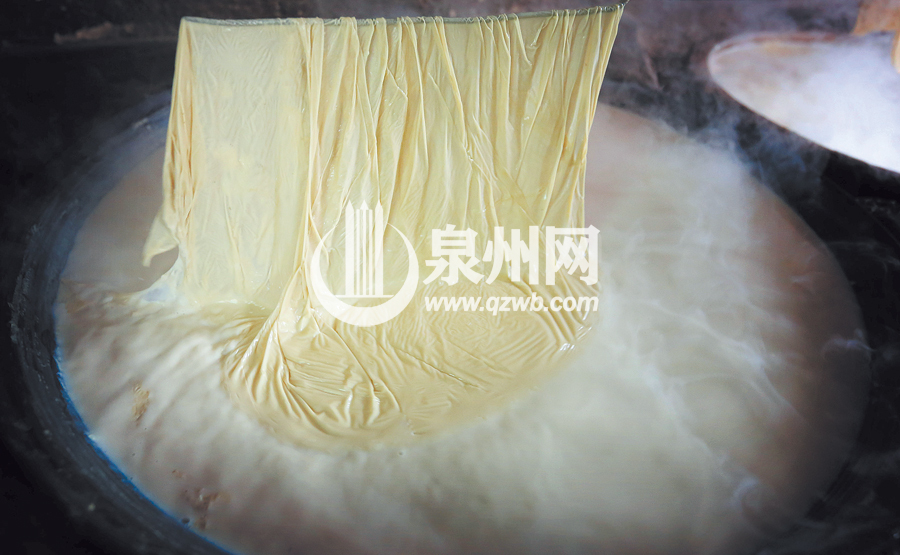

純手工熬制出的樟腳豆皮,薄如蟬翼,半圓而不破,冬日暖光下,迎風(fēng)搖曳,散發(fā)著一股淡淡的清香。這種豆皮為半干性制品,是素饌中的上等原料。切成細(xì)絲,可經(jīng)燙或煮后,供拌、熗食用。如用于炒菜、燴菜,則可配葷料或素料,如肉絲、韭菜等,也可單獨成菜。因其風(fēng)味獨特,遠(yuǎn)近聞名,已成為當(dāng)?shù)匾粡埫朗趁?/p>

“老祖宗留下來的手藝,傳到我們這一代,有好幾百年了!”村民陸寶春,已堅持古法純手工制作豆皮三十幾年。幽靜的農(nóng)家院落內(nèi),紅磚圍砌的平房,面積不到十平方米,五六口陶鍋一字排開,水汽繚繞中,年近六旬的老陸一邊忙著挑豆皮,一邊向記者介紹古法制豆皮工藝,“鼎盛時,家家戶戶都在做,現(xiàn)在村里只剩兩三家還在堅持”。

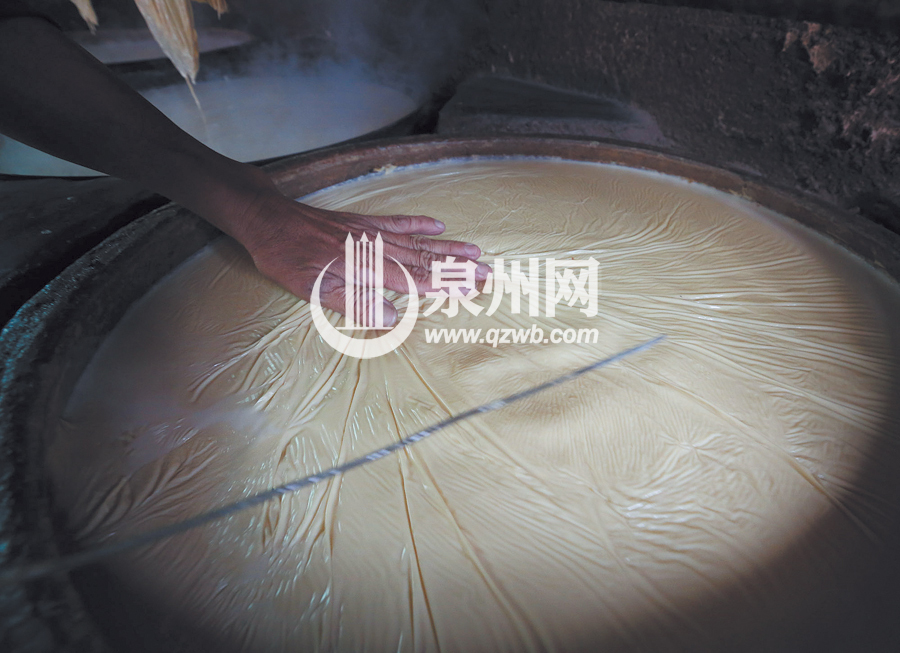

豆?jié){表面凝結(jié)成皮

老陸告訴我們,豆皮是大豆磨漿燒煮后,凝結(jié)晾干而成的豆制品。“一天20斤黃豆,只能產(chǎn)出10斤豆皮。”他說,夫婦倆從凌晨四點半起床,要一直忙到晚上六點多,才能做完豆皮。

把黃豆磨成漿后,倒入煤爐上的陶鍋中,豆?jié){表層會慢慢凝結(jié)成皮,“變黃凝結(jié)時就能挑皮了,大概15—20分鐘才能挑出一層。”老陸邊說邊用一根銀筷式的棍子,在豆?jié){表面一挑,立刻,一張皮薄透明、色澤乳白微黃的豆皮熱氣騰騰地現(xiàn)身了。

帶有湯汁的豆皮挑出后,還要在竹竿上晾干才能使用,“晾曬前,所有豆皮還得回爐,醮一醮鍋底的漿水,做出來的豆皮才更有味道!”

“上鍋后,漿水溫度控制關(guān)系到豆皮制作的成敗,溫度高了,結(jié)不了皮,低了又會結(jié)成塊狀。”老陸透露,拉制豆皮工藝并不復(fù)雜,但對豆?jié){溫度火候掌握,靠的全是經(jīng)驗,“做了三十四年,只要看鍋上的蒸汽,就能知道溫度高低。”豆皮制作受天氣限制較大,“要是水南天,太潮濕,豆皮晾不干,只能停工。”此外,還得有耐心,人不能離鍋,“午飯都只能輪流吃”。

據(jù)村里人說,以前的樟腳村,幾乎家家戶戶都會做豆皮,如今僅剩寥寥數(shù)人還在堅持制作這種特產(chǎn)。“因為利潤太薄了”,老陸坦言,加上制作時間長,很多年輕人不愿意學(xué),“傳承數(shù)百年的手藝,到了這一代,面臨失傳,有點可惜!”

皮薄透明、色澤乳白微黃的豆皮熱氣騰騰地現(xiàn)身

手工豆皮為上等素饌原料

?

?