在陶罐上刻花可賦予陶藝品生命力

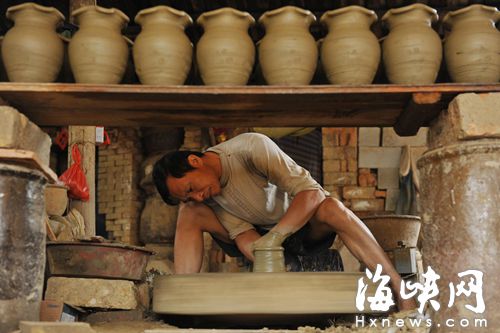

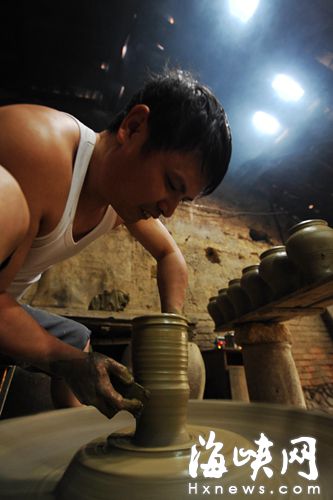

在整個陶罐制作過程中,最為曼妙的工序就是在轉盤上拉坯塑型

東南網11月13日訊(海峽都市報記者 李偉強 陳小芳/文 馬俊杰/圖)陶器工藝品是中國最古老的工藝美術品,在中國工藝史上占有重要的地位。三百多年前,郭氏入閩始祖在現今仙游縣蓋尾鎮新窯村建龍窯、制土陶,他們用靈巧的雙手將泥土繪制成一個個精美的陶藝術品,并走進千家萬戶。

新窯村郭氏傳統土陶技藝代代相傳,至今已傳至第17代,傳承人郭瑜斌不僅繼承了郭氏先祖的土陶技藝,還將陶藝品遠銷歐美。如今,他開啟全新探索,將機械與手工相結合,既能提高產量,又能延續傳承傳統技藝。

昨日,海都記者前往新窯村,感受從泥土到藝術品之間的百年技藝。

三百多年龍窯已燃燒至今

剛到新窯村,一股燒窯味便撲鼻而來。首先出現在眼前的是一座古窯,當地人沿襲先人的叫法,將燒陶窯稱為龍窯。窯主人郭瑜斌說,郭氏祖先在三百多年前入閩來到新窯村后,就帶領族人開始土陶制作,現存的龍窯便是當時先祖留傳下來的。

如今,村里仍有幾戶人家與郭瑜斌一樣,堅持從事傳統土陶生產,而且沿用的是古人發明的傳統制陶工具,用靈巧的雙手在簡陋的陶車上手工拉坯完成陶器的造型。郭瑜斌說,不僅龍窯是祖輩留傳下來的,工坊也都有兩三百年的歷史,至今村人都舍不得推掉,老師傅們都樂意在破舊的瓦房內施展技藝。

練土、拉坯、作畫、燒窯……近十道工序,純手工完成。當天,得知海都報將對新窯村傳統土陶技藝進行報道,郭瑜斌特地安排兩位大師,將土陶技藝精髓展示給記者看。他們希望能通過海都報,將該項非遺文化傳播給更多的人。

等待出廠的陶罐,如同受閱士兵一樣有序地排列成行,接受最后的質檢

絕對專注是拉坯好壞的關鍵,絲毫差池則坯不成型

陶泥飛旋雙手間畫筆坯上走

陶土取自地下十多米的黏土,黃、黑兩色土按照一定比例混合后,經來回練土后方能送進工坊。

“很多環節無法用語言來表達,因為那些都是大師的經驗、感覺。”郭瑜斌說,傳統土陶技藝有不少奧秘,這些奧秘都是祖祖輩輩傳遞累計下來的,日積月累稱為精髓。拉坯師傅邊與記者聊天,邊熟練地拉坯,雙手輕柔地把握住飛旋的陶泥,兩三分鐘內,在往復地提、拉、擠的過程中,陶罐逐漸成形。

拉坯師傅告訴記者,拉坯是整個制陶過程大師級地位的環節,因為同一種器型的典雅與媚俗、雄渾與小氣,都是源于拉坯時的微厘之差。成型晾曬后,畫工會選擇硬度、干度合適的陶坯進行作畫,一支支畫筆將會在陶坯上游走,繪上花鳥、神獸等圖案,讓陶坯瞬間有了活性。

記者了解到,作畫即雕刻分為浮雕和陰雕,如今浮雕技藝幾近失傳,對此,郭瑜斌很是痛心,因為高超的浮雕技術,可賦予陶藝品生命力。

潛心學藝三年只為一火候

在郭瑜斌的制陶廠里,除了傳統手工工序,還有部分已融入現代機械,這讓生產效率大大提高,然而,新窯村的土陶技藝至今仍無法過多用機械取代。為此,郭瑜斌曾為了掌握燒窯的火候,專門花費三年時間,潛心學習。

燒窯時,火候的掌握關系到陶品的質量,雖然經過幾百年的發展,火候的掌握仍需要靠感覺和經驗。“先用大火在主爐燒24小時,再依次在22個窯窗燒火,直到火候剛剛好。”郭瑜斌說,沒有溫度計等現代設備,但燒窯人可準確感知爐內的溫度是否合適。

陶罐造型古樸,簡單的刻花更顯韻味

在郭瑜斌的元芳陶器

工藝廠內,密密麻麻地擺放著正待上色的陶器,上色前工人會先通過敲打來判斷陶器是否存在裂痕等問題,并進行相應的處理。“燒制完成后的陶器,可根據客戶的需要進行上色,上完色就是成品了。”郭瑜斌說,現在廠里的陶罐主要是銷往歐美市場,國內的還在推廣。

手工技藝不能丟將與機械結合

郭瑜斌從小玩著泥巴長大,用了十幾年的時間學習土陶制作的整個過程。可以說,村里在郭瑜斌這一代人中,只有他一個人掌握了全部工序。

“以前幾乎全村人都在做土陶,每家每戶都會祖傳技藝。”郭瑜斌說,因為其他行業的沖擊,加上制陶業本身十分辛苦,現在村里根本沒有年輕人愿意學習了,也只剩下幾家制陶工廠。郭瑜斌表示,如果不加緊傳承,純手工的土陶制作技藝在十年內一定會消失。

可他認為,土陶發展前景非常好。為此,郭瑜斌一直在探索將機械與傳統手工相結合。“機械化提高產量的同時,如何掌握既能提高產量,又能保持傳承技藝,是十分重要的問題。”郭瑜斌說,祖傳的技藝不能丟,他會想方設法讓其傳承下去。

?

|

|

責任編輯:王超 |