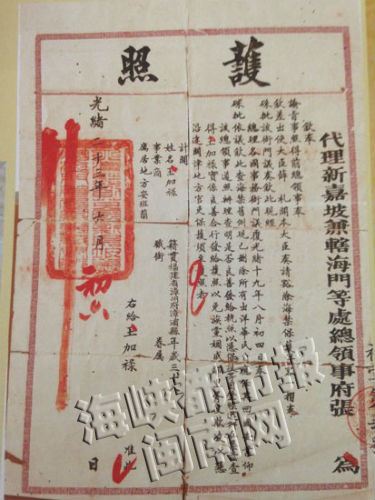

循著百年印記 瞧瞧清代老護(hù)照 1897年頒發(fā),持證人是漳浦人王加祿,他的后人將它從海外收歸

東南網(wǎng)10月28日訊(海峽都市報(bào)記者 蘇禹成 胡婧 文/圖)漂洋過(guò)海回歸故土,這張落款為1897年的清代護(hù)照,漸漸打開了早年國(guó)人踏出國(guó)門的歷史扉頁(yè)。

王家祖輩留下的護(hù)照,見證了118年光陰變化

持證人為1892年時(shí)任印尼僑領(lǐng)的王加祿先生。王加祿是漳浦人。

最近,王加祿家族的后人翻出祖?zhèn)鞯倪@張寶貝,不由讓人觸碰了百年前的歷史。

這張清代護(hù)照長(zhǎng)約80多厘米,寬約50多厘米,分兩面。左側(cè)加粗字體寫著“代理新加坡兼轄海門等處總領(lǐng)事府張”等字樣。

正文內(nèi)容大意為,先是介紹革除海禁經(jīng)過(guò),總理衙門刪除查海禁止條例,領(lǐng)事館按規(guī)定查明持照人是否良善,并發(fā)給護(hù)照,以免遭族人、鄰里欺凌,同時(shí)順利通過(guò)沿途關(guān)津,地方官吏需保護(hù)持照者。

正文末尾為,持照人姓名:王加祿,籍貫:福建省漳州府漳浦縣,年歲:38,寓居地:安班瀾(現(xiàn)位于印尼龍目島,編者注),發(fā)證落款時(shí)間為光緒二十三年(1897年,編著);護(hù)照背面則刊印了總理衙門奏請(qǐng)頒發(fā)護(hù)照諭旨全文。

新加坡著名華人史學(xué)者柯木林介紹,新加坡是中國(guó)在海外設(shè)置領(lǐng)事的第一個(gè)地方。1877年,清政府采納駐英公使郭嵩燾的建議,在新加坡設(shè)立領(lǐng)事館,1887年后,中國(guó)駐新加坡領(lǐng)事館升格為總領(lǐng)事館,領(lǐng)事升為總領(lǐng)事,兼轄海門(海峽殖民地)等處。

而王佳祿的后人王一民女士說(shuō),王加祿生于1860年,原籍漳浦前亭鎮(zhèn)過(guò)港村。年少時(shí)在廈門打工,20多歲到南洋經(jīng)營(yíng)煙草生意,并在印尼泗水市開辦銀行及其他金融行業(yè),創(chuàng)辦印尼安班瀾中華總商會(huì)。1892年,荷蘭屬東印尼殖民政府晉封王加祿為“甲必丹”(甲必丹為荷語(yǔ)譯音:即管理一個(gè)區(qū)域的華人領(lǐng)袖)并賜其金字牌匾。

清政府先后御封王加祿為“監(jiān)生州同”、“同知”職銜,并賞賜銀牌官服給予加冕。王加祿于1950年逝世。

王加祿后人散居在印尼、香港、中國(guó)大陸各地,前年,王加祿族人集資在漳浦舊居修復(fù)王加祿紀(jì)念館,海內(nèi)外族人也先后捐出王加祿相關(guān)歷史遺物,這張護(hù)照也從海外收歸回國(guó)。

□相關(guān)閱讀

中國(guó)歷代護(hù)照

長(zhǎng)期從事外交和領(lǐng)事工作的護(hù)照研究專家范振水曾出過(guò)《中國(guó)護(hù)照》專著,書中詳細(xì)介紹了中國(guó)護(hù)照從古至今上下五千年的發(fā)展歷程。

以護(hù)照形式作為出入邊塞關(guān)津的證件,在古代中國(guó)已實(shí)行了幾千年的時(shí)間,其材質(zhì)有竹簡(jiǎn)、布帛、木板、金玉、紙張等。不同時(shí)代,稱謂也不同。夏、商、西周時(shí)期的護(hù)照雛形稱為“牙璋”和“圭璋”。春秋戰(zhàn)國(guó)、秦漢時(shí)期稱為“封傳”和“符節(jié)”。宋代護(hù)照又演變?yōu)椤瓣P(guān)引”、“符牌”兩種新的護(hù)照,元代則以“公驗(yàn)”、“腰牌”為主,明代護(hù)照又出現(xiàn)了“文牒”、“關(guān)照”、“符牌”和“堪合”等形式。

在清朝中葉之前,中國(guó)并沒有“護(hù)照”的概念。鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后,清朝政府開始授權(quán)駐在中國(guó)境外的領(lǐng)事館或海關(guān),發(fā)放型式不一的護(hù)照,頒發(fā)制度也從簡(jiǎn)陋轉(zhuǎn)趨正規(guī),除了總理衙門之外,駐中國(guó)各國(guó)領(lǐng)事館皆可發(fā)放。其作用或用途并不是一種身份憑證,而是由政府的相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)簽發(fā)的通行證。

|

|

責(zé)任編輯:王超 |