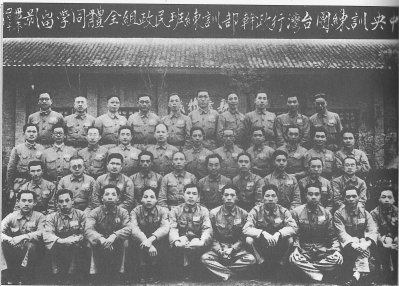

“臺干班”第一期118名學員中閩籍學員有31人。(資料圖片)

老臺胞觀展感慨萬千。(資料圖片)

東南網10月23日訊(福建日報記者 陳夢婕)

來自福建的建議多被采納

22日,“海峽壯歌——紀念抗日戰爭勝利暨臺灣光復70周年檔案圖片展”在北京開幕。展覽敘述了從1895年日本侵占臺灣到1945年抗戰勝利臺灣光復期間,閩臺兩地人民共同走過的抗戰歷程以及所取得的偉大勝利。除了共同抵御外侮,展覽的最后一個部分,單列一章《臺灣光復》,講述了一段有關閩臺共籌復臺、共建臺灣的鮮為人知的歷史故事。

時光隨著一張張泛黃的歷史照片倒轉回上世紀40年代。1943年12月,《開羅宣言》發表。其中,關于中國的領土主權問題,中美雙方同意:日本用武力從中國奪去的東北各省、臺灣和澎湖列島,戰后必須歸還中國。由此,當時的中國政府開始積極著手收復臺灣的調查研究和設計工作。次年4月17日,臺灣調查委員會設立,并任命曾任福建省主席、對臺灣情況較為熟悉的陳儀為主任,負責規劃臺灣的接收工作。

要制定接收方案,首先要充分了解和掌握臺灣的情況。省檔案局(館)巡視員林真告訴記者,當時重慶方面對臺灣的資料非常缺乏,實地調查又十分不便。閩臺曾為一府,歷史淵源深厚,福建長期致力于臺情資料的收集與研究。因此,應臺灣調查委員會之請,當時的福建省政府很快就提供了 《臺灣法令輯覽》 《臺灣考察報告》 等大量匯編資料。這些材料成為臺灣調查委員會制定接管計劃的參考教材。

1944年,當時的福建省政府機關刊物 《新福建》 推出“臺灣研究特輯”,陸續刊載 《閩臺關系論》 《認識臺灣》 等文,當時的福建 《中央日報》 還推出《臺灣光復運動紀念特輯》,刊載 《給革命的臺灣同胞》,對收復臺灣提出了許多建設性的意見。在各方的呼吁推動下,研究臺灣、了解臺灣也成為當時福建各界的熱門話題。

同年4月,福建省臨時參議會第二屆第二次大會通過陳村牧的《擬請中央恢復臺灣省制案》以及黃謙若提出的《關于發動研究臺灣問題,加強民眾意識》決議案等。林真表示,由于閩臺關系密切,對彼此的歷史、文化和政治、經濟、社會情況十分熟悉和了解,因而福建各界上述建議大多被當時的中央政府采納吸收,成為接收臺灣和施政臺灣的參考依據。

|

|

責任編輯:王超 |