過門刀

刮青

編竹

拼接

連綴

成亭

東南網10月21日訊(福建日報記者 張穎)

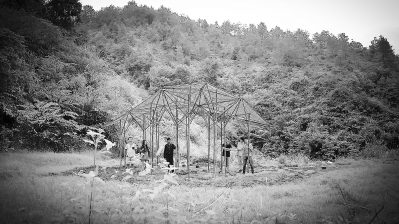

國慶后,連城縣宣和鄉培田古村古民居建筑群西側的農田旁,矗立起了一座全部由竹子建造的涼亭,它有著一個好聽的名字叫作竹嶼亭。頂部起伏的狀態是對周圍丘陵地貌的小小呼應,而密布的支撐柱可以讓人在一剎那追念起竹林的意境。

這座亭子是全國各地25名志愿者的誠心之作,在國慶黃金周里,在培田當地老匠人的指導下,他們參與了“愈見竹林”公益建造工作坊,用傳統手作將自然、土地、村莊重建聯系,年輕人和老竹匠共同合作、學習、傳承,一起迸發出喚醒傳統技術的熱情和理想。

作為此次建造活動的策劃發起人之一,木又寸建筑事務所的主持建筑師常凱生覺得:“在培田古村落800年的濃厚色彩上,用現代的理念和方法,結合傳統的技藝,向悠久的歷史文化致敬。這是一場建筑改造鄉村的實驗。”

眾籌:為了古村竹藝新生

這一想法源自今年4月在培田古村舉行的春耕節。在春耕節的建筑論壇上,受邀嘉賓們都在談論建筑與古村的聯系,他們提出利用當地道地建材,為古村營造公共空間構筑物的設想。“當時有4種方案,包括荷花池旁的導覽亭,天后宮旁的竹長廊,還有連接荷花池和田地的竹橋,其中建造樹亭的方案得到最多的認可。”常凱生表示,“但是原計劃是在燒毀的都閫府建造,后來考慮到各種因素覺得不合適。就像培田古村一樣,建筑應該回歸自然,與草木共生,與環境契合。”

囿于場地限制,樹亭計劃暫時擱置。后來培田社區大學的總干事張琪找到了他,提供了一塊合適的建造田地。于是,常凱生重拾計劃,“培田有著傳統的竹編工藝,只是隨著人們生活的改變,大家不再那么需要竹制品了,手藝也面臨著失傳的風險。但是竹編不僅可以制造器物,還能建造屋面,并為農人、路人和所有人遮擋炙熱的陽光”。

設計一座竹材質的建筑,讓這個技藝在建造的時候延續下來,也為當地留下一座公共建筑。外部設計師團隊和培田當地的老竹匠一起設計討論,幾易其稿。

“通過建造來聯系傳統技藝與當地生活,嘗試著讓老手藝獲得新生”,今年9月,培田的滋農自然教育工作室正式發起“為800歲美麗古村修建竹嶼亭”的公益眾籌,20天內,197名支持者,5萬元的籌款,經過遴選的25名志愿者在國慶前集結到了培田。

竹亭:用最傳統的手藝建造

雖然竹嶼亭有著現代建筑的想法和理念,但是在建材和工藝上充滿“古意”。首先,年輕的志愿者們拜師學藝的工匠們年事已高,最年輕的張師傅今年54歲。其次,用傳統刀具工具,鋸竹、破竹、去隔膜、刮青、過門刀,這些是傳承千年的古老技藝。

雖然志愿者們相當部分都是有建筑學背景,但是親手建造而不僅僅是設計圖紙模型,對于他們而言已經是挑戰,更別說還得利用當地材料和傳統的手工藝。在設計方案里,常凱生將建筑分為了24個組裝單元336個構件,25名志愿者分成了6個小組,各自承接4個單元的建造。

傳統與現代的碰撞不僅于此,與竹匠師傅們的合作討論成為必不可少且非常有意義的一環。從澆注24個水泥基礎墩子,將整根竹子處理成搭建需要竹篾、竹片、竹板,最后將各個單元進行節點拼接……每一工作環節,小組代表、常凱生、竹匠師傅都會進行詳細探討。竹嶼亭看似簡單的形體,實則充滿了變化的數據和不同的節點。

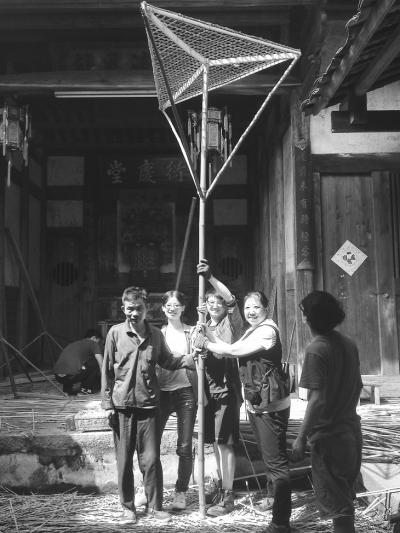

在建造過程中,每組三名志愿者一共處理了大大小小97根竹子,整個衍慶堂都沉浸在一片刮竹子的聲音中,空氣中飄灑飛舞的竹屑。老匠人和村民們也對竹嶼亭表現出了超凡的熱情。不僅培田的老匠人吳有春,石筍村的兩位張師傅,還有芷溪的黃師傅也加入了指導隊伍。“這不只是因為有了一次工作的機會,更多的是自己幾十年手藝被尊重的欣喜,一種將老手藝重新煥發光彩的驕傲。”社區大學的駐點工作人員思林說道,“對他們而言,沒有什么比手藝得到年輕人的認可更令人快樂的事情了。”

景點:成為建筑改變古村起點

“我相信建筑是有生命的,小小的竹嶼亭凝注了對傳統竹造工藝的尊重,以及對這片美麗土地的情感。”常凱生想要用建筑來參與培田鄉村的建設和改進,為這個地方提供一個傳統和現代的鏈接。

對于這些志愿者,盡管每天挑燈夜戰,手上傷痕水泡不少,但是看著獨立完成屬于自己的“竹子”,再與大家一起將“竹林”連綴成亭,“獨立制作與協同工作的交叉,自我與團

隊的呼應,已經成為可貴的生命經驗”。志愿者章雷非常滿足。

“亭子跟培田當地的人文和自然環境融合,為鄉村旅游提供一個新的景點,同時啟發游客與村民重新去思考現代和傳統、人與自然的關系,這座亭子已然是有溫度有人文關懷的建筑。”張琪說道。

“這是一場建筑改造鄉村的實驗。”常凱生希望這是建筑改變古村的起點,也是外界關注培田的開始。后續圍繞竹嶼亭的開發,張琪還有很多想法。

常凱生覺得這是一種鏈接外界文創力量和古村資源的方式,“未來培田會有很多在地的需求,希望有更多的外來力量幫助轉化提升”。

編后>>>

看著建好的竹嶼亭的照片,不少人說,不起眼啊。

的確,竹嶼亭看似簡單的形體,建造的艱辛,只有親歷者才最有發言權。

隨著時代的推進,人的行為模式和精神需求也在不斷改變,建筑也應適應這種改變。希望建筑能改變古村,就得思考傳統文化如何注入,現代手法和材料如何運用,甚至空間和光線如何利用,如何與山水融合。

竹嶼亭的建造,把現代建筑的想法和理念與傳承千年的古老技藝融合了,年輕人和老竹匠的共同手作將自然、土地、村莊重建了聯系。欣賞設計師、老匠人和志愿者們用現代的理念和方法,結合傳統的技藝,向悠久的歷史文化致敬的方式。只是起點之后,要走路還很長。

?

|

|

責任編輯:王超 |