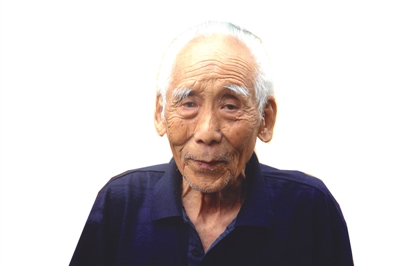

崔獻雨

1926年出生于山東省禹城縣。1941年初,十五歲的他參加了山東省禹城張集鄉抗日游擊隊,次年2月入黨,后加入八路軍,先后立功受獎,現居武夷山。

抗戰感言:“要不是投身于那個火熱的抗戰年代,就沒有今天的自己。戰爭年代淬煉出來堅韌性格,到現在還是我戰勝疾病、為人民服務的精神力量。” (顧文靜 陳潔 文/攝)

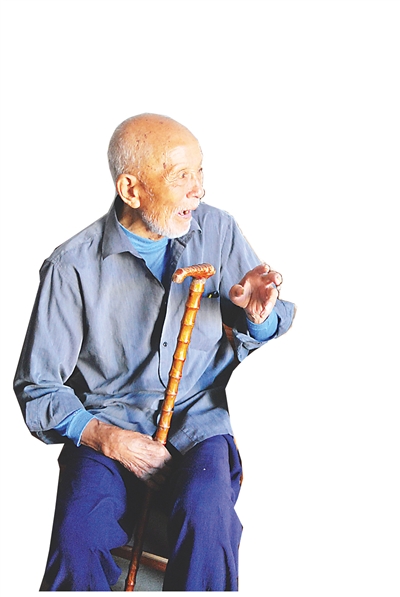

常福堂

1923年出生于山東金鄉縣。1938年3月參加八路軍,任115師343旅685團戰士。1942年,在江蘇建湖參加馬家蕩戰役,抗擊日本帝國主義的侵略。

抗戰感言:“抗戰勝利70周年,不僅是中國革命的歷史、中國共產黨的歷史、中國人民的歷史,也是世界人民反法西斯斗爭的歷史。忘記歷史等于背叛,中國人、特別是青年一代,要銘記歷史、珍愛和平、努力工作、開創未來。”

郭建民

1926年出生于山西省沁源縣。1941年9月參軍。14歲參加游擊隊,親歷著名的“沁源圍困戰”。在那場戰斗中,郭建民是剛上戰場的民兵。在八路軍的帶領下,8萬名沒有武器裝備的民兵、群眾,殲滅了日寇4200多人的運輸隊,讓日軍失去補給,支援了前線戰場。

抗戰感言:“我是經歷過戰爭年代的,懂得今天來之不易的和平生活,是用戰士的鮮血和生命換來的。現在

郭永余

1928年2月生于安徽徐州。1944年5月入伍,入伍當年即與日寇打了幾仗。1956年轉業,1986年在光澤縣二輕工業總會離休,目前住在光澤縣老干局宿舍。

抗戰感言:“當年我們使的槍有許多是從鬼子手中繳獲的,有些戰士還沒有槍,有些槍不是沒子彈就是打不響。現在好了,科技進步了,國家富強了,閱兵式上展出的武器都是現代化的。”

(武少龍 高德運 文/)

江國珍

1920年生于邵武。1940年考入黃埔軍校17期二總隊。1941年被分配到國民黨第5軍軍部任少尉見習官。1942年,隨軍第一次遠征,被派往緬甸與日軍作戰。入緬作戰失敗后,退守昆明被編入國民革命軍第52軍,駐防云南東部滇越鐵路線與日軍繼續作戰。1945年,任52軍195師585團三連連長,轉戰越南,反攻日軍,在攻占越南蒙坑戰役中腿部負重傷。

抗戰感言:“我的學生時代

江培明

1931年生于江蘇省阜寧縣,現任南平市新四軍研究會會長。1939年,在日寇的掃蕩中,江培明的父親被逼跳河,死于日寇的槍下;年幼的哥哥在投奔親友的途中,落水而亡;年僅6歲的妹妹,因無錢治病,不幸離世。1940年秋,新四軍收復了阜寧縣城,辦起了生產合作社,動員群眾自力更生。有飯吃、有書讀的江培明懷著感恩之心,于1945年在姐姐江萍介紹下加入新四軍文工

季良孫

1917年生于浦城縣管厝鄉高源村,現年99歲。1936年國民黨抓壯丁補充兵員時入伍,被編入憲兵四團,成為一名通信兵,隨部隊駐扎在順昌、三明永安等地,曾親歷日機轟炸永安縣城。

抗戰感言:“從最開始上戰場打鬼子,我就沒想過自己還能活著回來。當年的戰爭非常殘酷,我親眼看見很多兄弟倒下后就再也沒有站起來。希望年輕人主動去了解歷史,珍惜眼前的

呂 明

1927年出生于安徽省定遠縣,現定居南平。十歲參軍入伍,曾在淮南參加過抗日根據地的反掃蕩行動。1939年春,年僅12歲的呂明與新四軍四支隊游擊隊130多人,在皖東復興集周家崗與日偽軍遭遇,在突圍戰中身中一彈,頭部被刺兩刀,昏死過去。被當地村民救起治好后,重返新四軍。

抗戰感言:“要想紅旗飄萬代,重在教育下一代。我用自己的親身經歷教育子孫后

劉純義

1926年出生于山東省濱州市。1944年4月參軍,抗擊日本帝國主義侵略。1946年由地方部隊加入八路軍十縱隊。現居武夷山。

抗戰感言:“我想把自己的抗戰經歷,改寫成小說,通過精彩的故事,教育更多的人銘記歷史、珍愛和平。”

(顧文靜 陳潔 文/攝)

馬三縣

1925年生于山西省和順縣,南平中國人民解放軍長江支隊歷史研究會會長。1942年,年僅17歲的馬三縣應征入伍,參加和順縣敵后武工隊,成為一名情報員。1949年3月,黨中央在華北太行太岳老區抽調一批優秀干部,組成了中國人民解放軍長江支隊。1984年離休后一直居住在南平。

抗戰感言:“在敵后擔任情報員,那種如履薄冰的感受,令我終身難忘。我常跟后輩們

王文奎

1927年生于山東省日照縣。王文奎一家五兄弟都參加過抗日戰爭,他是家中最小的一位。1944年,年僅17歲的王文奎加入八路軍,因個子小,被分到衛生隊。當時,鬼子經常對日照掃蕩。他和戰友們不穿軍裝轉移傷員,保全了許多士兵的命。后來參加解放戰爭,一路隨部隊南下。1954年轉業到政和縣工作。

抗戰感言:“如果戰友們還健在,和我一起慶祝抗戰勝利70周

吳定成

1923年生于水吉縣回龍鄉滸洲村(現屬建陽區),1944年應征入伍,被編入新一軍新30師88團。曾在緬甸的密支那接受過兩個多月的美式訓練。參加過緬北反擊戰。

抗戰感言:“幸福生活來之不易。我要將我的經歷寫成了回憶錄——《永遠的戰士》,用以紀念那段難忘的抗戰歲月。”

(王柳珍 熊瑞國/文 葉成林/攝)

望朝聘

1918年生于河南永城,1939年加入中國共產黨。先后在新四軍四師十一旅、第九縱隊、二縱五師、江淮軍分區第一旅和第八兵團101師等部隊當兵。1937年,在江西永修縣和德安縣交界處與日寇正面交鋒,雙腿被炸彈炸傷。退伍后在建陽工作,1985年離休。

抗戰感言:“如今,我兒孫滿堂,很滿足很幸福。我要活到一百歲,享受來之不易的美好生活。” (王柳

王長順

1923年生于山東省廣饒縣牛莊鎮,現年92歲。1945年1月,響應黨組織的號召應征入伍,擔任渤海軍區新兵團的一名副排長。退伍轉業后,先后擔任浦城縣工業局局長、縣經委主任、縣政府副縣長。

抗戰感言:“我常和孩子們講抗戰的故事,希望他們不要忘記國家曾有過這樣艱苦的歲月,發揚抗戰精神,為黨和國家的事業做貢獻。”

(袁野 王樹瑜 文/攝)

王金香

1924年8月生,原籍山西省沁源縣。1946年6月參加革命,曾參加革命婦救會,帶領婦女支援抗戰。1949年3月南下到福建,在松溪縣人大常委會任上離休。

抗戰感言:“我親眼目睹了日軍在中國犯下的滔天罪行。身為女人不能上戰場殺敵,我就動員姐妹們做后援,支援前方抗戰。為了和平,把青春獻給祖國,我們無怨無悔。今天的幸福生活是無數中國人用生命和鮮血換

王殿奎

1926年8月生,原籍山東諸城縣。1945年6月參加革命,先后擔任通訊員、正副班長、正副排長,榮獲四等功兩次,在松溪縣供銷社任上離休。

抗戰感言:“面對滿目瘡痍的祖國,我毅然選擇了當兵。當時就一個想法,要把日本人趕出中國去。中國人尤其是年輕人,要了解抗戰歷史真相,要明白落后就要被欺負的道理。”

(葉明 文/攝)

嚴國耀

1923年生于延平區峽陽鎮葛大村。1940年,作為家中獨子的嚴國耀被國民黨軍隊抓壯丁參軍,所屬國民革命軍第3師第8團,在三明永安當兵。一年后,隨軍轉戰湖南長沙,加入當地的城防部隊。在著名的長沙保衛戰中,因腿部中彈被送到后方軍人醫院里養傷。傷愈歸隊后,被派往福州擔任通信兵。

抗戰感言: “我腳上的傷疤,就是在提醒我們要珍惜和平生活!”

張瑞有

1920年生,建甌人。1943年畢業于黃埔軍校第十八期。抗戰時期,在國民黨軍隊軍政部化學兵總隊重炮第三團一營擔任排長。在長沙保衛戰中,張瑞有所屬的第三重炮團危在旦夕。絞肉機般的戰斗中,長沙幾乎所有的軍事據點都處于反復易主的狀態。戰斗最慘烈時,張瑞有操作重炮的腳下,疊了好幾層袍澤的尸體。建國后,張瑞有在建甌從事教育工作。

?

編者按 “七七事變”后,一批批愛國青年走向抗擊日本侵略者的硝煙戰場,為民族而戰、為祖國而戰、為尊嚴而戰。“中華錦繡江山,誰是主人翁?我們四萬萬同胞!”英雄們的鮮血和生命最終化作了勝利的彩虹。

沒有抗日英雄、革命先烈的浴血奮戰,就沒有今天的和平、強大的中國。如今,曾經參戰的將士們大多已經離世,在世的已是耄耋老人。他們為民族為國家所作的巨大付出值得我們永遠銘記。

在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年前夕,全市160名老兵獲“中國人民抗日戰爭勝利70周年”紀念章。本報記者、通訊員采訪了部分抗戰老兵們,看他們歷經滄桑的面頰、飽含熱淚的雙眸,聽他們情不自禁地唱起抗戰勝利歌,回想當年的愛國誓言,都深深震撼著我們的心靈。

人有功績千秋在。向抗戰英雄們致敬!讓我們把偉大的抗戰精神繼承和發揚下去,為了中華民族的美好明天,為了早日實現中華民族的偉大復興之夢,繼續并肩前進!

正義必勝!和平必勝!人民必勝!

|

|

責任編輯:王超 |