今年是抗戰勝利70周年,從今日起,本網將連續轉載《泉州晚報》專欄《泉籍華僑抗戰英雄譜》,再現部分泉籍華僑炮火中的英勇抗戰事跡,牢記這段歷史。

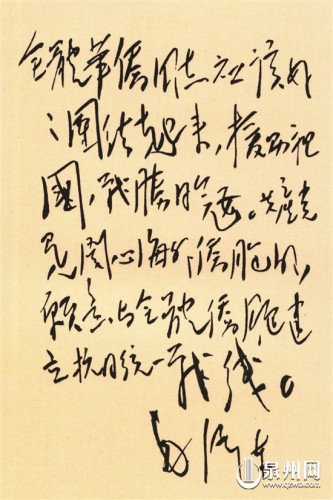

1938年3月18日,毛澤東在接見東南亞華僑戰地記者永春籍華僑辜俊英時,為東南亞華僑題詞:“全體華僑同志應該好好團結起來,援助祖國,戰勝日寇。共產黨是關心海外僑胞的,愿意與全體僑胞建立抗日統一戰線。毛澤東”。

許多泉籍華僑青年參加南僑機工車隊,奔馳在“抗戰輸血管”——滇湎公路上。

1937年,駐華日軍悍然發動“七七事變”,日本開始全面侵華,抗日戰爭爆發。記者了解到,主要旅居在東南亞各國的泉籍華僑當時雖然身居異域,但心懷祖國,紛紛建立抗日救亡的各種團體,籌募大批捐款和物品寄回國內支援前線,主動請纓回國參戰,開展了聲勢浩大的抗日救亡運動。

團結抗戰 成立抗日救亡團體波瀾壯闊的抗日救亡運動席卷了東南亞華僑界的每一個角落,其規模之大、范圍之廣、人數之眾、時間之長、力量之強、影響之巨都是空前的,分布在東南亞的泉籍華僑以“組織華僑千百萬,復興民族一條心”為行動口號,建立了許多抗日救亡團體。

1931年“九一八事變”發生后,11月26日,菲律賓163個華僑團體(包括91個救國會)代表3000人在馬尼拉舉行全菲華僑救國代表大會,發表宣言,通電國民政府,要求立即以武力收復失地;并達成加強宣傳日軍侵華真相、抵制日貨、籌募捐款、航空救國等一系列決議。會后成立菲律賓華僑救國聯合會,推舉南安僑胞曾廷泉為主席。

由宋慶齡等在上海發起組織的中華民族武裝自衛會成立后,經南安僑胞高劍峰、鄭顯玉和晉江僑胞許立、沈爾七、鄭炎火5人一起籌備,于1936年初在馬尼拉成立分會,各界華僑參加者達數百人。

1937年7月16日,旅菲各華僑團體聯合組成由晉江僑胞李清泉任主席的菲律賓華僑援助抗敵委員會,并在各省市設立分會。1938年還組織菲華最大團體之一——菲律賓華僑各勞工團體聯合會,施喚醒、沈福水、高劍峰、沈爾七等幾任秘書長都是泉籍華僑。至太平洋戰爭爆發前,全菲成立的143個華僑抗日團體,絕大多數由泉州僑胞出任主要領導人。

為統一領導東南亞各國華僑的抗日救國運動,1938年10月10日,“南洋華僑籌賑祖國難民總會”(簡稱“南僑總會”)在新加坡召開,成為東南亞華僑救亡斗爭的最高組織。大會之后,各代表回到原僑居地,先后建立68個籌賑分會。當時,在總會和分會擔任重要職務的泉州僑胞比比皆是。他們在各僑居地號召廣大華僑“各盡所能,各竭所力,增籌款項,推銷公債,以救濟中國抗戰中之難民”。

捐資捐物 寄回祖國支援抗日在各地救亡團體的組織下,海外華僑“對祖國戰區難民之籌賑工作,風起云涌,海嘯山呼,熱烈情形,得未曾有”,他們采用義賣、募捐、購買公債等辦法,籌募大量資金和物品寄回祖國,支援抗日。

其中,越南泉州籍僑領顏子俊為支援東北抗日義勇軍,發動華僑捐款100萬元,募捐飛機10架,獻給祖國抗日軍隊,還籌集數百萬元和40箱衣服、藥品,分別寄給第19路軍和上海救濟總會。新加坡、馬來西亞華僑在8個月內就捐獻100萬銀圓,一半匯給東北抗日義勇軍,一半匯給上海賑濟難民。祖國全民族抗戰頭3年,菲律賓華僑捐獻達490萬比索,可購飛機50架。據著名僑領陳嘉庚估計,1939年至1941年,東南亞華僑每人的月平均捐款額,菲律賓為6元(國幣),居首位。在緬甸,泉州僑胞還將溫陵、安溪、惠安等會館和南安公會會所變賣,購買救國公債,并于1940年捐獻汽車100多輛和大批衣物和藥品等。到1941年底,海外華僑捐款總數達國幣26億元,月均6000萬元。“八一三事變”后,國民政府發行5億元救國公債,海外華僑認購一半,最后全部無償獻給祖國。大量外匯也是對祖國抗戰的有力支援,僅泉州地區1938年至1941年4年來自菲、新、馬的僑匯就達8.18億元。

回國請纓 戰場后方齊心抗戰當時,許多泉籍華僑青年放棄自己的學業、辭去自己的工作,告別溫暖舒適的家庭,在華僑救亡團體的組織和資助下,回到祖國,奔赴戰火紛飛的戰場,參加神圣的抗戰。

回國參軍的泉州籍華僑愛國青年中,有許多是去延安參加八路軍或到皖南參加新四軍的。如1937年由中華民族武裝自衛會菲律賓分會發動、組織的“菲律賓華僑救國義勇隊”,全隊28人,其中泉州籍21人。1939年,由菲律賓華僑各界勞工團體聯合會發動、組織的“菲律賓華僑各界勞工團體聯合會回國慰勞團”,全團24人,有20位是泉州人。他們到新四軍慰勞后,大多數也參加了新四軍,直接奔赴抗日前線。

延安是許多泉州籍華僑青年向往的地方。當時,他們從東南亞各國返回祖國,越過千山萬水,歷盡千辛萬苦,奔赴延安,或直接參加前線抗日,或參加學習后分赴各地進行抗日活動。

抗戰期間,也有不少泉籍華僑、歸僑參加國民政府的抗日部隊。1938年10月,廣州被日軍占領后,滇緬公路成為運輸軍需物資的重要干線。1939年2月,應西南運輸處要求,“南僑總會”發布征募汽車修機駛機人員回國服務的通告。經挑選和批準后,共有3200多名機工分批返回祖國服務,在其中800多名福建籍南僑機工中有很多是泉籍華僑青年。他們在敵機空襲頻繁的情況下風餐露宿,與饑餓、疾病、死亡頑強斗爭,駕車奔馳在長達1100公里的滇緬公路及粵、桂、黔、滇、川、鄂各地,搶運軍用物資,為抗日戰爭的勝利作出重大貢獻。(泉州晚報記者黃雅珊/文 中共泉州市委黨史研究室/供圖)

【文中部分資料出自劉西水撰寫的《來自僑鄉的紅色記憶》一文,和中共泉州市委黨史研究室著、劉西水主編的《中共泉州地方史》(新民主主義革命時期)】

|

|

責任編輯:金婷 |

- 2015-07-28國新辦發布抗戰勝利70周年紀念活動標識

- 2015-07-24紀念抗戰應注重挖掘“地方題材”

- 2015-07-24在抗戰歌曲中重溫鮮活歷史

- 2015-07-24測抗戰知識 壯愛國情懷

- 2015-07-24銘記抗戰史 讓中國腰桿挺得更直