泉州提線木偶戲讓老外手癢難捺

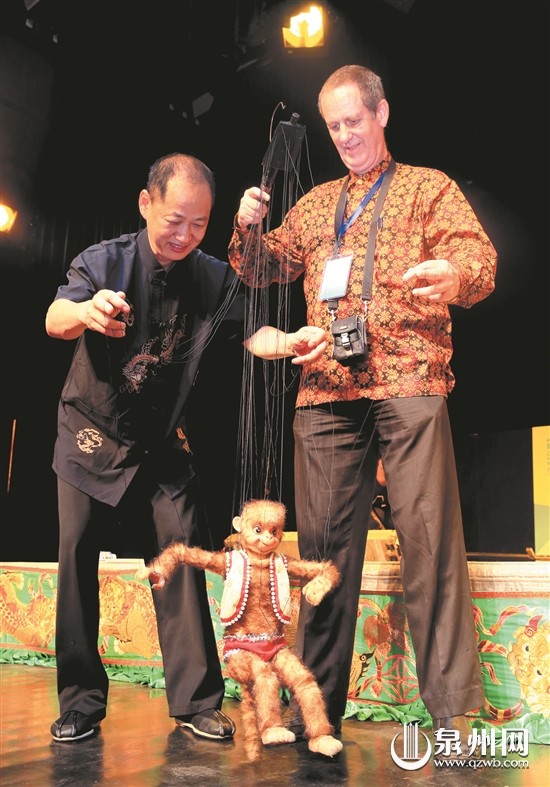

印度尼西亞學者向《馴猴》表演者夏榮峰討教如何掌控“猴子”。

昨日,由聯合國教科文組織亞太地區非物質文化遺產國際培訓中心、聯合國教科文組織亞太地區非物質文化遺產國際信息和網絡中心、福建省文化廳共同主辦的“保護非物質文化遺產實踐國際培訓”開啟第二日在泉行程。

聯合國教科文組織的十多位非遺專家走訪泉州市木偶劇團,感受泉州木偶戲的文化內涵及其獨特魅力。在位于鯉城區通政巷的泉州市木偶劇團舊址,劇團團長王景賢介紹了木偶戲的有關情況。他說,泉州木偶戲古稱“懸絲傀儡”,又名“線戲”。源于漢,興于唐,盛于宋。宋元以后,即流傳于泉州地區,俗稱“嘉禮戲”,歷經數百年傳承不衰。2012年,以泉州市木偶劇團為主體的“福建木偶戲后繼人才培養計劃”被聯合國教科文組織列入優秀實踐名冊。

小小舞臺上,泉州市木偶劇團最年輕的一批90后表演者從容上臺,一一展示絕活。“木偶戲表演要求藝師會說、會唱,還要會制作和操縱木偶,這就使得后繼人才必須從小培養、長期積累。年輕人一般要在藝校待上5年,再到劇團磨煉10年,才能學有所成。”王景賢認為,傳承一直是木偶戲的根本所在,也是創新與發展的基礎。

隨后,一行人來到位于市區泉山路中段新建的泉州木偶劇院。在這里,福建省非物質文化遺產保護中心保護部副主任譚雪剛向中外來賓介紹了“福建木偶戲后繼人才培養計劃”。

為了展示泉州木偶戲在后繼人才傳承上所做的努力,泉州市刺桐幼兒園的孩子們與泉州市木偶劇團的中青年表演者帶來7出木偶戲——充滿偶趣與童趣的《森林歡樂頌》、將提線木偶戲表演技巧與中國書法藝術有機融合的《花好月圓》、經典劇目《馴猴》《元宵樂》等。演出結束后,不少外賓上臺與木偶和表演者合影,印度尼西亞文化學者Gaura Mancacaritadipura還向《馴猴》表演者夏榮峰學習如何掌控“猴子”木偶。“在國外看過幾次泉州木偶戲表演,每次看都覺得很棒,特別是這只猴子,惟妙惟肖。”他顯然已經被泉州木偶戲深深“迷倒”。

□本報記者 許雅玲/文 陳起拓/圖

|

|

責任編輯:王超 |