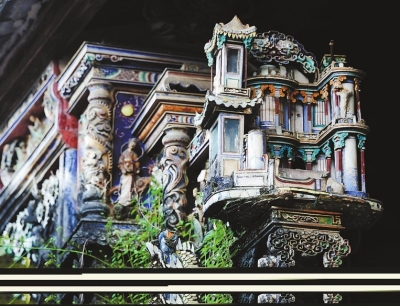

福興堂一角

耕讀傳家恪守祖訓

“遵祖宗二字格言曰勤曰儉;孝子孫兩行正路唯讀唯耕。”福興堂里20多副對聯中的這一副言簡意賅地傳遞著家訓:勤儉、耕讀。

自1986年李鴻良率領眾兒孫十幾口人搬進李家大院,他們珍愛著這座凝聚李家人心血的大宅。

“從17歲起,我就常隨二叔去泉州、福州經商。開始建福興堂時,我回家協助三叔,平整土地運土時,我負責稱土、記工、看工地。開始建造后,我負責100多人的伙食。”李鴻良說,后來,因事業發展,李鴻良與家人移居上海。上世紀60年代,李鴻良一家遷回岵山,但此時福興堂屬公有。李家就在臨近的舊房子中暫住。這一住就到1986年。

“搬進福興堂之后,我們發現幾十年沒有維護的大院有了許多破損之處。”李鴻良的兒子李明亮說,他們開始一點一點地修補,“雖然我們不太懂這些木雕、石雕、磚雕,但是它們肯定是難得的藝術品。我們李家人有責任保護這座古厝,將先人樂善好施、愛國愛家的品行世代傳承下去。”

李鴻良與他的子孫們謹守家訓,后代中讀書的有之、經商的有之、種田的也有之。近幾年,福興堂越來越被重視,2013年初還被授予“省級文物保護單位”稱號,李家子孫十分引以為傲。

一位游子的“福興夢”

李曉辰也姓李,卻與福興堂的李家沒有血緣關系。“我是隨母姓,我父親是岵山人,姓陳。”一個夏日的午后,這位頭發已花白卻對福興堂、對岵山古鎮傾注全部心血的52歲清華大學客座教授談起了他的“福興夢”。

李曉辰的父親出生在岵山鎮塘溪村,年輕時去新加坡謀生,并加入了中國共產黨,后來回國赴延安從事翻譯工作,新中國成立后在北京定居。雖然離鄉多年,但是永春岵山的山山水水一直縈繞在老人家心頭,甚至連祖籍杭州的夫人也在臨終前囑咐兒子要帶她的骨灰回岵山安放。

2008年,李曉辰帶著母親的骨灰回到岵山。“那趟回來,有人帶我到福興堂去轉了轉,我被深深地震撼了。”出生于北京、曾參與麗江古城以及天津新區濱海航母主題公園設計的李曉辰驚喜于家鄉的古樸與美麗,他再也舍不得離開這方土地,“這里是我的故鄉,我覺得自己有責任、有義務把它保護得更好”。

接下來的兩年,李曉辰走遍了岵山鎮核心區的六個村落,用他的話說叫“用雙腳感受每一寸故土”。同時,花了2萬元買來相關書籍,“給自己充電,為自己補上閩南文化這一課”。然后,他毅然辭掉北京的所有工作,帶上500萬元積蓄回鄉成立福建愛地投資有限公司,并開始著手邀請各界專家、學者來岵山鎮考察調研,以更好地保護好傳統村落原有風貌和歷史格局。

“我們聘請國內著名高校的專家團隊對岵山核心區六個村的古民居、名木古樹開展普查,并編制古鎮綜合保護發展規劃及閩南傳統村落歷史建筑的保護和更新等五個專題研究,編制歷史文化名鎮保護規劃,開展閩南文化活態區課題研究,以保護岵山古鎮的原始形態風貌。”而最早吸引李曉辰的那棟福興堂成了他無數次造訪的大厝,“我帶過很多專家到過福興堂,他們也一致認為就單體民居的精美而言,福興堂可謂‘中國古典工匠的絕唱’。”

6月30日,“新加坡規劃之父”劉太格回到永春參觀福興堂時,連連贊嘆:古厝中西合璧,工藝十分講究,是閩南建筑的典范。

“中華文明最遙遠綿長的根就在村落里。”李曉辰說,在與著名學者馮驥才探討后,更堅定了他保護好家鄉古民居的決心。他的“福興夢”遠不止是保護一座福興堂,還包括保護岵山1800多株百年以上的古荔枝樹、350多座明代至近代的閩南傳統民居以及岵山的傳統民俗、飲食等。讓他欣慰的是,如今,岵山鎮已經決定,將來把福興堂作為閩南建筑藝術館,向游客展示閩南獨具特色的建筑構造藝術與雕刻藝術,留住游子們的鄉愁。

|

|

責任編輯:金婷 |

- 2014-07-21晉江陳埭古厝迎來中醫義診團 為患者做推拿針灸

- 2013-11-18最美“閩南紅” 古厝驚艷五店市

- 2013-11-13莆田華亭:華僑聚集地 后人籌集資金保護古厝

- 2013-08-01社區講古:古厝維系血脈 父子分離40載后喜相認

- 2013-05-27誰來搶救閩侯江氏古厝 已200多年歷史如今土墻傾斜