泉州水下考古陸地調(diào)查發(fā)現(xiàn)5處沉船疑點

抗戰(zhàn)時期 日貨船或被炸沉惠安海域

沉睡海底800多年后,珍貴的宋代青釉刻劃紋碗被漁民撈到

一只珍貴的宋代青釉刻劃紋碗,在歷經(jīng)800多年海底滄桑后,浮出水面;

一塊鯉魚島靈惠廟山坡上的石碑,刻著鮮紅的“義冢”兩字,落款竟是明朝抗倭名將戚繼光;

一方清代康熙戊子年留下的摩崖石刻,留下昔日惠安凈峰兩個村子劃分海界的生動故事;

一艘日本貨船“廣東丸”,疑抗戰(zhàn)時期被炸沉海底,附近曾浮起一塊塊橡膠;

……

近日,2013年泉州沿海水下考古陸地調(diào)查第一階段宣告結(jié)束,這些只是泉州水下考古調(diào)查隊的幾個最新發(fā)現(xiàn)。豐富的水下遺存,再次為我們揭秘泉州歷史上的那些事。

令人期待的是,本年度第二階段的調(diào)查即將啟動。泉州水下考古陸地調(diào)查隊副隊長張紅興介紹,調(diào)查隊將完成泉州沿海最后一個片區(qū)——泉港的野外調(diào)查工作。

□早報記者 張素萍 通訊員 蔚藍 文\圖

【沉船疑點】

日本貨船“廣東丸”

抗戰(zhàn)時期被炸沉烏丘嶼?

第一階段調(diào)查分為前、后兩段進行,分別為2013年4月中旬開始至5月上旬,以及11月6日至12月7日,野外調(diào)查共歷時58天,走訪了泉州臺商投資區(qū)和惠安縣沿海10鎮(zhèn)1鄉(xiāng)的78個行政村,野外調(diào)查行進路線長達近200公里。

為掌握第一手資料,調(diào)查隊走訪了漁民、船長、村干部、海警等長期與海打交道的各界人士達400多人。除了沉船線索,古代港口、碼頭、航標、古代航海針路簿等與海相關的內(nèi)容,均被列入調(diào)查范圍。

一番艱苦過后,調(diào)查隊在惠安境內(nèi)沿海發(fā)現(xiàn)了5個沉船疑點。“有2處近代沉船疑點,3處古代沉船疑點,年代最早的是宋代。”張紅興回憶,根據(jù)一份早期海圖提供的線索,烏丘嶼一帶有一艘“1931年沉船”,且根據(jù)多位當?shù)貪O民講述,烏丘嶼附近海域疑有另一日本貨船“廣東丸”在抗戰(zhàn)時期被炸沉于此。

“漁民稱‘廣東丸’是被飛機炸沉的,沉船附近曾經(jīng)有多塊橡膠浮起,說明這可能是艘貨船。”在水下考古過程中,張紅興曾經(jīng)潛入沉船,他清楚地看到很多魚類將沉船作為庇護所。由于魚類眾多,漁民常集中于此打魚,漁網(wǎng)容易被勾住。

【出水文物】

名窯龍泉窯燒制

宋代青釉刻紋碗出水

它們,都在時間流逝中,沉淀在茫茫海底。

800多年來,一只由宋代青釉刻劃紋碗,安靜地躺在惠安境內(nèi)的某片海底深處。有一天,村里漁民下海,捕撈起一只只活蹦亂跳的魚蝦,還有一只卡在漁網(wǎng)底部、毫不起眼的瓷碗。漁民不知它的身份,看到它和市面上的陶瓷不同,于是就收藏起來了。調(diào)查隊的到來,使它的身份大白天下,原來它竟是由中國名窯龍泉窯燒制出來的。

宋元時期,泉州是“東方第一大港”,明清時期海上戰(zhàn)火紛飛。歷史飛馳而過,在泉州海域留下眾多遺存。藍藍惠安海域,被打撈出水的還有清代德化窯青花花卉紋碗、明代米黃釉盤、元代青白釉碗、宋韓瓶、明代人物紋青花大碗……

如果再仔細些,你會發(fā)現(xiàn)這些瓷器可不簡單:德化窯生產(chǎn)的清代青花花卉折腰碗,在碗的腰部展示了窯口精湛的技藝;明代青花大碗,碗身不僅有人物劃船的精美圖案,而且還刻有宋詞《赤壁賦》,日常生活用品都如此精美,古人趣味高雅可見一斑。

當然,與航海有關的針路簿也是不可忽略的。此次調(diào)查發(fā)現(xiàn)了6本針路簿,雖然大多是上世紀六七十年代的產(chǎn)物,但別小看它們,這些針路簿可是木船導航必備“利器”。

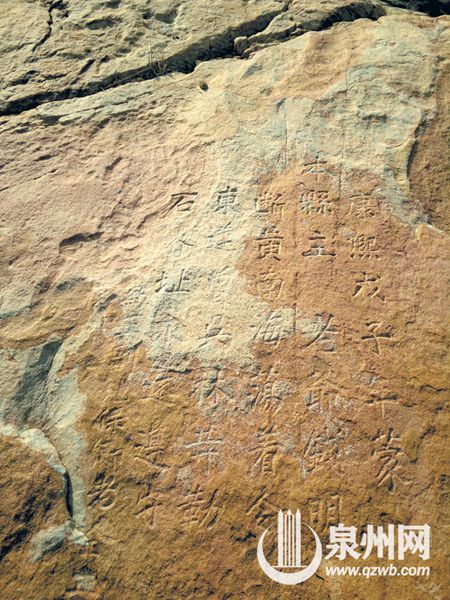

海邊發(fā)現(xiàn)的清代劃分海界的摩崖石刻

【摩崖碑刻】

清康熙摩崖石刻 劃分兩漁村海界

山崖石壁上的石刻,是中國古代的一種石刻藝術。跋山涉水,調(diào)查隊在惠安凈峰的海邊欣喜地發(fā)現(xiàn)一方獨特的摩崖石刻。

都說每一方摩崖石刻都有個故事,凈峰海邊的這方也不例外。與多數(shù)摩崖石刻緊挨深山不同,這方石刻與海水日夜為伴。走近了,石刻上的字清晰依舊:“清康熙戊子年蒙本縣主老爺錢明斷黃南海蕩著令東蓮曾吳林等勒石……”

從字面推測可知,清代康熙戊子年(1708年),縣主錢老爺劃斷黃南灘涂給“東蓮曾吳林等”并讓他們敲石刻字。“漁民介紹,這是當時兩個村子劃分海邊灘涂的實證。”張紅興說,當時漁民的主要經(jīng)濟來源,靠海上捕魚或是在海邊灘涂里種植、采集各種貝類,而灘涂不像田地那樣容易劃分界線,因此為了獲取資源,村與村之間漁民發(fā)生“海蕩”爭執(zhí)是很常見的。為了避免發(fā)生爭執(zhí),最終在海邊摩崖上刻字,頗有“勒石界址,永遠遵守”的意味,因此這方摩崖石刻也成為劃分海蕩區(qū)域的界址。

惠安鯉魚島上的義冢碑,落款戚繼光。

鯉魚島一處“義冢” 戚繼光落款

明代抗倭名將戚繼光聞名遐邇,如今在惠安鯉魚島靈惠廟東側(cè)的山坡上,疑似留有這位著名將領的遺跡。

原來靈惠廟山坡上有一塊石碑,上面大書“義冢”二字,落款竟是戚繼光。據(jù)介紹,傳說靈惠廟內(nèi)供奉的靈安王,生前在閩南海域御寇時,看見有犧牲的將士飄尸海上,靈安王見此于心不安,于是把將士的尸體合葬山坡上,后來戚繼光到此特地題碑紀念。

當?shù)卮迕窠榻B,上世紀50年代,“義冢”碑旁還能看見數(shù)十個裝著骨骸的陶罐,后來因為墾荒修路而散葬各處。

惠安東橋的鎮(zhèn)風塔,是漁民出海的航標。

【航標】

天然巨石成航標 “風水塔”能指路

航標對行船之人的意義不言而喻。與傳統(tǒng)的燈塔不同,輞川鎮(zhèn)輞川村蓮花山上的一塊天然巨石,是船只進入輞川港的天然航標。

由于山巔很像筆鋒,因此蓮花山又被稱為“小文筆峰”。相傳蓮花山的石縫中生長著一顆石蓮,石蓮保佑輞川興旺發(fā)達,后來石蓮枯萎,輞川城也隨之蕭條沒落。

在惠安東橋鎮(zhèn)香山村,也有一座航標。這是一座形制為四棱臺的石塔,當?shù)厝朔Q“鎮(zhèn)風塔”,上有一石制旗模型。據(jù)介紹,鎮(zhèn)風塔始建于香山建村時的100多年前,本意是鎮(zhèn)本村風水,以求平安。后來村民在塔頂上安裝石制旗,作為航標使用。可惜該塔如今已失去航標的作用。

■相關鏈接

龍泉窯是中國歷史上的一個名窯,因其主要產(chǎn)區(qū)在浙江省龍泉市而得名。它開創(chuàng)于三國兩晉,結(jié)束于清代,生產(chǎn)瓷器的歷史長達1600多年,是中國制瓷歷史上最長的一個瓷窯系,它的產(chǎn)品暢銷于亞洲、非洲、歐洲的許多國家和地區(qū),影響十分深遠。

|

|

責任編輯:金婷 |

- 2013-11-04福州地鐵屏山站考古發(fā)掘50天 出土千件文物

- 2013-08-12屏山地鐵站漢代遺址考古重啟 與地鐵施工同進行

- 2013-06-03光澤又有重大考古發(fā)現(xiàn):10平方公里商周部落出土

- 2013-02-28留學生來泉考古 錫蘭王室后裔《百壽圖》首次展示