古街往事說泉州 濃縮百年風華市井百態(圖) 2013-06-08 09:58? 潘登?來源:東南早報 我來說兩句 |

船巷,作為湖頭的交通史和文明史的見證,它永遠烙印在湖頭人和海外游子的記憶中。 |

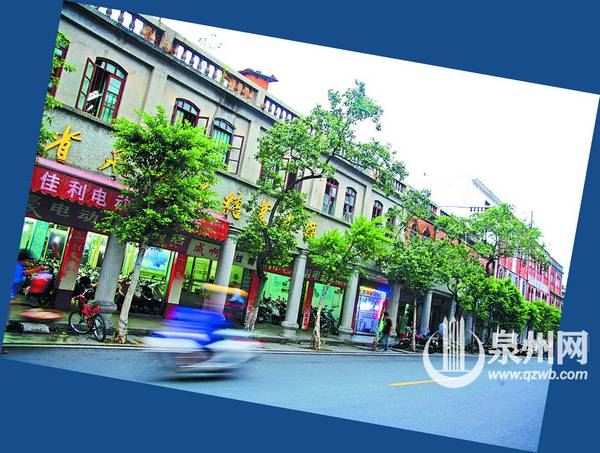

中山路:濃縮百年風華市井百態 它是泉州現存最早的古街之一,它是國內現存最完整的連排式騎樓建筑商業街,它是“中國十大歷史文化名街”,卻有著一個最常見的名字——中山路。 它似乎永遠在變,日新月異的流行趨勢、花樣翻新的商業形式和奪人眼球的營銷手段令最時髦的新新人類也感到目不暇接;它又似乎永遠不變,古巷里悠長婉轉的叫賣聲、境廟中的香火氣乃至大厝內阿公阿嬤的家長里短令即使穿越而來的古人也不會感到生疏。或許,我們應該感激它的變,所以即使歷經數百年,它依然活力四射;但我們更應該感激它的不變,讓我們還能透過它,一窺城市記憶深處的百年風華和市井百態。 唐代形成街市 民國時期定名 泉州舊城區的布局曾被形象地概括為“東西兩座塔,南北一條街”,而所謂的“南北一條街”指的就是舊時的中山路,當時喚作“南大街”。 據史料記載,唐久視元年(公元700年),如今的泉州城成為當時的武榮州州治,并建設了州治的府衙,六曹都堂署和參軍萬等行政建筑。府衙前的南大街(今中山路一部分)被設為市,并得到嚴格管理。 宋元時期是泉州發展的鼎盛時期,城市建設也達到了相當高的水平。據載,當時南大街寬闊“可容十四匹馬齊驅”,其后,雖然城市布局幾經變化,但南大街一直都是城中主干道。 民國初年,原本是土路的南大街由南洋華僑出資改造成為石板路面,并在沿街建起了兩排商住兩用的騎樓建筑,這種兼具南洋風情和實用功能的騎樓使得人們不論是在艷陽天還是風雨日都能舒適地行走其中,更使得這里成為真正的“商業中心”。 后來,南大街曾被改造為泉州市區第一條水泥路,并被喚作 “七賢路”,但在不久后的1922年,就因“要永久紀念孫中山先生”而被定名為“中山路”,一直沿用至今。 歷經滄桑的中山路最近的一次大修是在1998年,當年,市政府成立了專門的“中山路整治指揮部”,依照保護為主、修舊如舊及延續歷史文脈等原則,對中山路進行了“洗臉鑲牙”式的全面整治。這一次持續近三年的整治不僅讓中山路重煥榮光,也使泉州獲得了聯合國教科文組織“2001年亞太地區遺產保護優秀獎”。 |