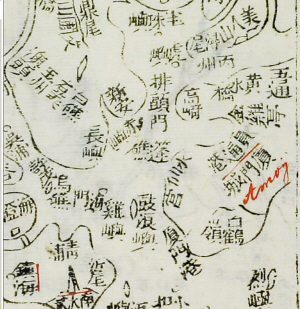

清朝雍正八年(1730) 陳倫炯《海國(guó)聞見錄》標(biāo)識(shí)的廈門港。

葡萄牙商船于1522年、荷蘭東印度公司于1604年先后首航廈門港。南明時(shí)期,廈門港成為鄭氏集團(tuán)戰(zhàn)船和商船的基地。民國(guó)時(shí)期演變成造船工業(yè)集中地與漁港,至上世紀(jì)八十年代,沙坡尾仍有造船廠和漁業(yè)船隊(duì)。1987年至2001年,沙坡尾作為臺(tái)灣漁輪停泊點(diǎn)。二十世紀(jì)末,因廈門建設(shè)環(huán)島路演武高架橋阻礙船舶出入,避風(fēng)塢轉(zhuǎn)為龍海籍小型漁船的停泊地;沙坡尾外側(cè)工業(yè)用地內(nèi)的國(guó)營(yíng)工廠也紛紛先后關(guān)停并轉(zhuǎn),退出歷史舞臺(tái);廈門港老街巷及原住民的生活方式則大部分維持原樣,今天依然是一個(gè)活著的海洋文化聚落,包括從船塢、避風(fēng)塢、錨地、航道、岸線、演武池、炮臺(tái)、街巷、騎樓、大厝等岸上和水下的物質(zhì)遺產(chǎn),以及與海洋生產(chǎn)方式相關(guān)的契約關(guān)系、商業(yè)業(yè)態(tài)、生產(chǎn)技術(shù)、生活習(xí)慣、信仰與習(xí)俗等非物質(zhì)遺產(chǎn),蘊(yùn)藏著最直接、最真實(shí)的城市記憶,成為獨(dú)具一格的海洋文化景觀。

與廈門本島鼓浪嶼、海后路(鷺江道)另兩個(gè)形成于鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)之后的海洋史跡遺存及文化聚落相比,廈門港沙坡尾海洋文化聚落興起于明代中后期東南沿海民間武裝海外貿(mào)易和南明鄭成功抗清復(fù)臺(tái),以廈門港為陸基的海外貿(mào)易是中國(guó)歷史上少有的主動(dòng)式民間貿(mào)易與主權(quán)式平等交易,更代表中國(guó)與歐洲列強(qiáng)國(guó)家交往過程中最強(qiáng)勁、最閃耀的一段歷史。沙坡尾避風(fēng)塢不僅是廈門港的標(biāo)志性區(qū)域和廈門城市的發(fā)源地,更是中國(guó)海洋文化的中流砥柱。

在城市建設(shè)和發(fā)展的過程中,廈門能否留住自己的根和脈,讓我們一起來關(guān)注就在身旁的廈門港和沙坡尾吧。 文 /許路

|

|

責(zé)任編輯:陳楠 |