隨著電子郵件、快遞的通行,貼在皮黃色信封上、泛著古早味的郵票漸漸飄離了人們的視線。不過,在長樂,老人把它搬進了老年大學課堂,企業家以“票”會友,小朋友則干脆自己動手設計郵票。郵票以各種有趣的形式重新出現在長樂人的平日生活中,綻放出全新的生命力。

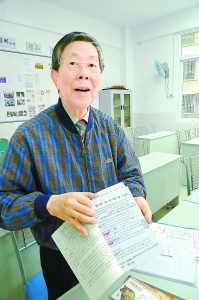

李齊品向記者展示他的教案。

少年郵局里,孩子們在挑選郵品。

東南網-福建日報5月15日報道(記者 陳夢婕 實習生 鄒晨瑩)

老年大學里的集郵往事

李齊品沒想到,老年大學的集郵班連續辦了7年,學員越收越多,今年達到了56人。每周一次課,臺下幾乎坐得滿滿當當。有時上課還會收到學生遞上來的小紙條,說他哪個字讀錯了,要改。遞紙條的學生不是別人,就是他的老伴、被長樂集郵協會評為“集郵賢內助”的鄭燕嬌。

50多年前,從師范學校畢業的李齊品被分配到長樂城關中心小學當輔導員。課上,他用郵票做貼片作為輔助教具給同學們上課,時任副校長的鄭燕嬌有時來旁聽,聽著聽著就愛上了集郵,也愛上了李齊品,順便還養成了遞紙條“糾錯”的習慣。

1935年,李齊品出生于一個印尼華僑的大家庭,幼年時代回到長樂。回想起自己親手接收的第一封僑批,李齊品依然清晰地記得上面畫的有一頭印尼斗牛。精美的設計讓少年時代的他從此對郵票產生了濃厚的興趣,每當收到海外寄來的信件,他都欣喜不已,小心地把上面的郵票剪下來,從此養成了集郵的習慣。

上學后,李齊品主動到學校傳達室幫忙送信,為的就是向同學詢問信件上的郵票還要不要。每逢節假日,他便取出節省下來的助學金到離家30公里遠的福州郵局購買郵票,或到市工人文化宮郵幣卡樂園淘寶。這些集郵往事不止是李齊品一個人的經歷,其實也是老一輩長樂集郵愛好者的集體記憶。

到了上世紀90年代初期,經濟發展,老百姓手里有了點積蓄,長樂民間開始興起專題郵票的風潮。還是領著工薪的羅道光坐不住了,因為資金有限無法購買到心儀的郵品,他決定為此辭職“下海”。幾年下來,他掙下的積蓄全部被用在了集郵上。為了提高集郵的水平,他報名參加了福州市和常州市郵協聯合舉辦的培訓班、石家莊高等專科學校的集郵學函授。全國高水平的郵展他看了個遍,手里常拿的只有兩樣東西,一塊面包和一本厚厚的筆記本。羅道光在郵展上常一擲千金,卻忘了給自己留回家的路費,向郵友借錢買硬座車票回家成了家常便飯。

功夫不負有心人,羅道光搜集了近3000張世界各地與帆船相關的郵品,并從中精選出500張,制作出了一部名為《帆船》的郵集。這套郵集在上個世紀90年代后期相繼獲得全國郵展金獎、世界郵展大鍍金獎等大獎,讓羅道光在集郵界一炮打響,也開了長樂集郵在國內外頂尖郵展獲獎之先河。

|

|

責任編輯:陳楠 |