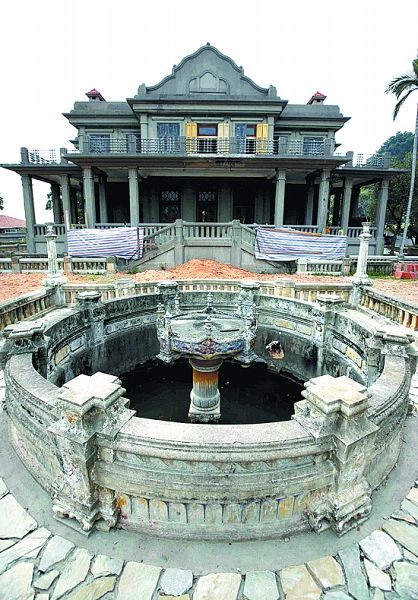

黃家花園中樓仍在修復中。

愛情政治文化 激蕩歷史風云

要還原多少亮點

日光巖:

記錄蔣介石氣數將盡的落寞

日光巖是申遺文本中少數被列入核心要素的自然景觀之一。不過,它是作為延平公園的一部分被列入的。

“延平公園的建設,與鼓浪嶼著名歸僑黃仲訓有關。”何丙仲介紹,1926年秋,越南歸僑黃仲訓,因占用水操臺附近公地在鼓浪嶼建別墅,引起公憤。為平息輿論,在幾名社會賢達的建議下,黃仲訓登報聲明:所建別墅將供眾人游覽,并在港仔后一帶捐地建延平公園。

何丙仲稱,1929年,延平公園的籌建進入實際操作階段,造鄭成功像便是其中的重要內容。而愛國華僑籌劃把鄭成功塑像立在租界的公園里,在當時鼓浪嶼尚為英、美、德、日等10國“租界”的歷史背景下,恰恰是為了弘揚民族氣節、激發愛國熱情。

遺憾的是,雖然有具體規劃,有公文來往,也有正式檔案,由于戰事的影響,延平公園最終并沒有正式建成。只是,鼓浪嶼上的百姓仍習慣將港仔后一帶稱為延平公園。

“嚴格意義上說,延平公園只是一個未執行完畢的概念。”鼓浪嶼-萬石山風景名勝區管委會副主任葉細致稱,目前可考的資料尚未能確切說明延平公園的范圍、使用和管理方式,比較確定的一點是國姓井包含其中,至于龍頭山寨門和日光巖景觀地標是否包含在內,則有待考證。這一存疑也被標注在申遺文本中。

值得一提的是,雖然公園范圍仍然存疑,在對延平公園這一核心要素“現有問題”的描述中,申遺文本還著重提及日光巖:建議對日光巖頂部的游覽觀光設施進行調整,在征求公眾意見的前提下,取消最頂部的觀光點,恢復日光巖原有的自然形態。

“在上個世紀50年代,日光巖的制高點,普通老百姓是上不去的。”何丙仲回憶,當時這里還是軍隊駐地,那時還是孩子的他只知道上面有一座戰時留下的碉堡,通過碉堡內的樓梯爬上去,可以一覽琴島。直到1980年,為適應旅游業發展的需要,碉堡才改建為現在的模樣,成為供游人攀臨的觀景臺。

另據了解,蔣介石曾在1920年前后四次避居鼓浪嶼,1949年氣數將盡時,又曾兩次登島。駐守廈門的湯恩伯力邀蔣介石登日光巖看看,原來,身為職業軍人的湯恩伯另有心計,早早將日光巖的扶梯和圍欄安設焊接妥當。可老蔣兩度到廈,兩度拒絕了湯的邀請,最后丟下一句:“我哪里還有那個閑情!你當把修梯子的心思也全部用到防守中去!”蔣離開廈門赴臺灣不久,人民解放軍就橫掃千軍,解放了廈門和鼓浪嶼。

半個多世紀前,日光巖與匆忙來廈為部屬鼓氣的蔣介石“失之交臂”;半個多世紀之后,“不登日光巖不算到廈門”卻成了中外游客的特殊情結。

因此,對于拆除頂部觀光點的建議,葉細致仍抱有較為謹慎的態度,“是否拆、如何拆,還得充分考慮市民的情感”。

|

|

責任編輯:徐嶸 |