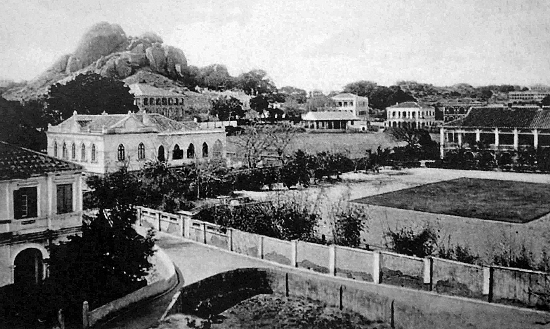

“番仔球埔”舊貌。(何丙仲/供圖)

>>揭秘

洋人球場:

中國現(xiàn)代足球運動發(fā)祥地

洋人球場,舊時市民俗稱“番仔球埔”。它的舊址所在地,即現(xiàn)在的人民體育場。

單從名稱的演變便可對洋人球場見證的社會變革略窺一二,若對其承載的歷史事件進行簡單回放,一幅以足球運動為載體、呈現(xiàn)中西文化交融的歷史畫卷更是躍然紙上。

19世紀(jì)末,美國領(lǐng)事把通往田尾、港仔后、日光巖的三岔口的一片土地,擅自劃界,圍筑短墻,鋪上草皮,辟成球場,專供外國人使用,這就是“番仔球埔”,當(dāng)時球埔多作為打網(wǎng)球用;20世紀(jì)30年代末,廈門淪陷,日本在鼓浪嶼逐漸取代各國勢力,番仔球埔成了日本博愛醫(yī)院等人員獨霸打棒球的場所;到太平洋戰(zhàn)事爆發(fā),日本人陷入戰(zhàn)爭泥坑不能自拔,無暇顧及番仔球埔,就讓它荒廢了;抗戰(zhàn)勝利以后,國民黨政府把它改為“公共體育場”,但有名無實;解放以后,番仔球埔改名叫“人民體育場”,1956年10月,體育場修建完工,真正成為群眾性運動場所。以上是年逾八旬的老鼓浪嶼人楊紀(jì)波對洋人球場演變的大致勾勒。

“把洋人球場列為申遺的核心要素,最重要的意義在于它的存在,對鼓浪嶼帶來了潛移默化的影響,讓足球運動深入鼓浪嶼人的生活,看球、評球、踢球儼然鼓浪嶼人的傳統(tǒng)愛好,上世紀(jì)六七十年代,廈門向省隊輸送的足球人才,不少就是從鼓浪嶼走出去的。”鼓浪嶼申遺顧問何丙仲稱,廈門二中的前身即鼓浪嶼英華書院,創(chuàng)立于1898年。早在創(chuàng)立之初,就成立了英華足球隊,最初雖未設(shè)體育課程,但課外體育活動以足球為最盛。19世紀(jì)末,一封外國人所寫的信件內(nèi)容也提及鼓浪嶼人學(xué)踢球把鞋踢飛的情景。種種跡象表明,廈門現(xiàn)代足球運動已開至少110多年,將廈門認(rèn)定為中國現(xiàn)代足球運動的發(fā)祥地并不為過。

由于現(xiàn)存的人民體育場經(jīng)過數(shù)次修建,已經(jīng)無法找到洋人球場百年以前的痕跡。為凸顯核心要素的特點,鼓浪嶼世界遺產(chǎn)預(yù)備名錄申報文本(以下簡稱申遺文本)指出,可圍繞球場增加一些展示設(shè)施,使游客對球場的歷史有清晰的了解,建議將歷史上球場上曾發(fā)生過的事件、舉行過的儀式等內(nèi)容作為展示內(nèi)容。

“這個外國人所建造的球場雖未直接懸掛‘華人不得入內(nèi)’的牌子,但據(jù)回憶也有‘Not dog allowed’的牌子。”何丙仲提供線索稱,二中老校友曾有一張舊照片,是幾名中國學(xué)生和外國人的合影,背面注明“1941年英華學(xué)子第一次進入番人球埔踢球”,據(jù)此可以推斷,洋人球場在1941年以前,實際上一直只為洋人所用。他認(rèn)為,整治核心要素,可以考慮把類似的照片進行展示,重掛“Not dog allowed”的牌子。此外,直到上個世紀(jì)五六十年代,球場上仍存放著一臺老式的進口剪草機,這樣的剪草機也可以成為很好的實物展示。

|

|

責(zé)任編輯:徐嶸 |