明代瓷都德化的“中國(guó)白”瓷雕名家群體——瓷都德化古代陶瓷人物傳之四

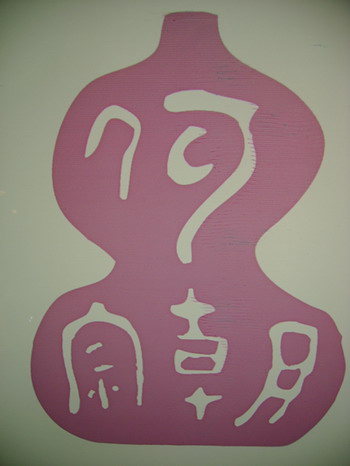

何朝宗 瓷印章(葫蘆形)

瓷器,在歐洲語(yǔ)言里與“中國(guó)”同義。明代,德化出現(xiàn)了以“瓷圣”何朝宗為代表的瓷雕名家群體。他們燒制的白瓷器造型美觀(guān),溫潤(rùn)如脂,潔白如玉,被稱(chēng)為“象牙白”、“豬油白”。外銷(xiāo)到歐洲,深受歡迎,被統(tǒng)稱(chēng)為“中國(guó)白”。從此,“中國(guó)白”瓷器作為中國(guó)文化的代表飲譽(yù)世界。

明朝鄭和七次下西洋,遠(yuǎn)達(dá)阿拉伯、紅海和非洲東岸,攜帶的大宗土特產(chǎn)中,德化陶瓷占有不可或缺的地位。鄭和下西洋后,德化陶瓷銷(xiāo)量進(jìn)一步擴(kuò)大。永樂(lè)之后明廷雖有“封關(guān)”與“開(kāi)關(guān)”之爭(zhēng),但海外對(duì)陶瓷的需要量并沒(méi)有減少。萬(wàn)歷30年(1602年)至崇禎17年(1644年),販運(yùn)至印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、越南、泰國(guó)、緬甸、錫蘭、印度、伊朗及阿拉伯各國(guó)的中國(guó)瓷器達(dá)420多萬(wàn)件。而德化所處的“民窯”地位,使它更具有出口的靈活性和主動(dòng)性。除朝廷用于“回賜”的陶瓷,仍以官方向德化民窯收購(gòu)為主外,民間商人通過(guò)各種渠道出口陶瓷亦同樣可以向德化民窯收購(gòu),非朝廷“封關(guān)”所能禁止。市場(chǎng)的需求,成為推動(dòng)德化瓷業(yè)繼續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

況且,經(jīng)過(guò)幾百年的發(fā)展,德化陶瓷業(yè)此時(shí)在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)方面已出現(xiàn)許多新亮點(diǎn):

其一、“階級(jí)窯”的出現(xiàn),標(biāo)志著陶瓷工藝改革進(jìn)入新階段。

“階級(jí)窯”是在原始“龍窯”和分室“龍窯”的基礎(chǔ)上發(fā)展而成,為德化首創(chuàng)。這種窯裝燒容量大,節(jié)省材料,易于控制燒成溫度,故生產(chǎn)的瓷器量高質(zhì)好。它不僅為華南其他地區(qū)采用,而且對(duì)日本陶窯的設(shè)計(jì)影響極大。據(jù)日本鈴木已代三著的《窯爐》一書(shū)記載:“日本窯”是深受德化窯的影響而設(shè)計(jì)的。公元1641年(明崇禎14年),由福州運(yùn)送日本的中國(guó)瓷器有七萬(wàn)件,大多是德化窯產(chǎn)品。1975年,日本東京國(guó)立博物館舉辦“日本出土的中國(guó)瓷器展覽”。在日本近800處遺址出土的陶瓷中,有不少是德化產(chǎn)品。日本對(duì)德化瓷器的欣賞可見(jiàn)一斑。

|

責(zé)任編輯:徐嶸 |