文明福建

微信公眾

文明福建

抖音號

文明福建

微信公眾

文明福建

抖音號

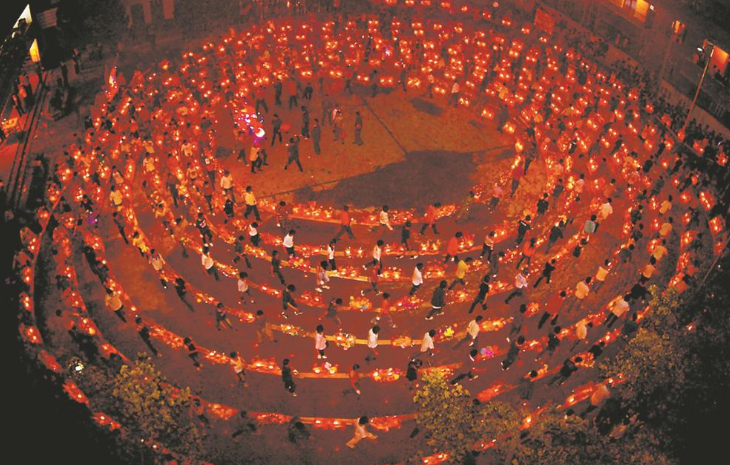

氣勢雄偉的“穿龍” 蘇晉鍛 攝

東南網2月12日報道(福建日報記者 羅昱倫 通訊員 林生鐘)

正月初四,夜幕低垂。大田縣廣平鎮廣平村的街巷在短暫的鞭炮聲間歇后,再次沸騰起來。響銃三聲,擂鼓三通,蛇年新春的迎龍慶典翩然啟幕,只見一條由600余節板燈組成的長龍,在人群的簇擁中靈活舞動,周圍爆竹鑼鼓聲響徹夜空,搭配上村民不絕于耳的歡呼喝彩,新年的喜慶氛圍達到高潮。

歷經千年風霜,大田板燈龍早已成為當地居民心中一道不可磨滅的文化印記。這條從深山走出的蘭膏龍影,正抖落歷史塵埃,從當下舞向未來。

龍舞千年傳祥瑞

作為中華民族神圣與祥瑞的象征,龍圖騰深深植根于國人的共同信仰之中。而在國家級非物質文化遺產名錄中,源遠流長的大田板燈龍以其獨特魅力占據了一席之地。據《大田縣志》記載:“元月自初一至二十日。每夜,家各燃燈,兒童歌吹,街巷有竹馬、龍燈、諸戲,或延羽士建醮以祈福。”

新春迎龍的習俗,起源于當地一個祈求風調雨順的傳說。

位于福建省中部山區的大田縣,因其“九山半水半分田”的自然地形,讓“五谷豐登、雨水適時”成為農耕時代的大田人最為熱切的期盼。相傳,一場前所未有的干旱曾席卷當地,東海神龍為解救蒼生,毅然違禁降雨,因此遭受天罰,身軀被剁成數段散落人間。大田百姓感念其恩,將龍體碎片收集并置于連接成條的木板上,晝夜奔走祈愿神龍復活,時間恰逢元宵節。從此,迎板燈龍習俗便在大田縣域流傳開來,成為新春祈福的獨特方式。

發源于唐末的這一民俗瑰寶,在明清兩代獲得進一步發展。清康熙二十四年(1685年),大田知縣葉振甲寫下《詠元宵絕句》十首,描繪了大田元宵夜的迎龍盛況。其中一首是這樣表述的:“競制蘭膏影,兒童竹馬馱。分明照夜白,振鬣下銀河。”詩中所說的“蘭膏”指的是用澤蘭子煉制的用于點燈的油脂,“蘭膏影”則泛指板燈龍的燈影。

龍生九子,各有不同。這句話對大田板燈龍同樣適用。“在大田,沒有兩條一樣的龍。”大田縣文化館館長連福石介紹說,玉田村范姓先祖有功于朝廷,因此范家的板燈龍被尊為“大龍”,迎龍時每節可點三盞燈;武陵鄉出過探花及第的武舉人,只有這里的板燈龍才有龍背和龍脊;溫厝村的龍是水龍,龍頭造型為圓形……各村結合歷史,發揮想象,用各具特色的龍形傳達美好的新春祝福。

“板燈龍不僅傳遞了祝福,還傳承著祖輩的精神。通過制作、迎龍的獨特形式,讓后輩子孫明白自己的根在哪里,不要忘記來時路。”連福石說。

這份信仰與傳承,為大田板燈龍注入生生不息的活力。2007年,大田板燈龍被列入省級非物質文化遺產名錄;2008年,龍舞(大田板燈龍)被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。

匠心獨運制龍燈

街市上的鞭炮轟鳴作響,祖祠內的竹片割裂有聲。在廣平村,村民郭立新正和搭檔郭晉鐘、郭晉營一起,在老師傅郭長居的指導下,制作著今年的板燈龍頭。

“這是我第一次參與制作龍頭,學起來倒是不太難。”郭立新說。破竹片、鋸木板、扎龍架、剪紙花……三人分工明確、有條不紊,神情專注認真。去年,周邊幾個村的村民經過商議,決定按姓氏輪流組織迎龍。“今年輪到我們郭姓家族,可得給大家過個好年!”

春節期間,“競制蘭膏影”是當地家家戶戶的獨有年俗。龍頭、龍尾由各村宗親理事會在祖祠制作,年年翻新。兩年以上的老竹被破成一條條竹篾,在工匠靈巧的指間或彎或繞、變換組合,一條龍的雛形逐漸呈現。待骨架搭好后,經過裁剪的色彩斑斕的油紙將化為鱗片,被細致地裱貼其上。配上由五色紙剪裁而成的龍須、支架內的蠟燭與用作龍睛的燈泡,一個威猛大氣的龍頭蓄勢待發。

“制作龍頭不需要畫草圖,畢竟沒有人見過真龍的模樣。”郭立新笑著說,“結合家族長輩流傳下來的技藝、審美,融入個人的想象和創新,每個工匠都能創作出獨具特色的龍。”

簡單的段段龍身,則由村民各自在家中手工自制。1米余長的木板條上,安裝2至3盞開口方形燈罩,四周彩紙上書寫著“五谷豐登”“四季平安”等祝福語,燈罩里插上點著的蠟燭,有的還會貼上剪紙、插上絹花。燈板兩端鑿有圓孔,一頭套著用于托舉的木柄,另一頭方便和其他龍身一起匯成長龍。

迎龍當晚,板燈龍從祖祠出發,在獅舞隊、鑼鼓隊等的簇擁下,龍珠引導長龍做出騰、伏、挪、搖等動作,穿梭于鄉間巷陌。當幾條龍在開闊處相遇,數百節龍身在爆竹聲中穿梭交織的“穿龍”表演,更讓觀眾大聲叫好。嗩吶高亢、鑼鼓鏗鏘,在夜空煙花的映襯下,迎龍慶典的熱烈氣氛這時往往到達頂峰。

非遺新姿展未來

在連福石看來,板燈龍不僅是一個民俗活動,更承載著大田當地的文化底蘊,是大田人集體情緒的體現。

“板燈龍的傳承,不單依賴特定的傳承人或復雜技藝。親屬、鄰里間的口傳心授,給予它生生不息的力量。從制作到游行,各村村民都是自發承擔各個步驟的工作,辦好迎龍被視為每個村民的責任。這就強化了對鄉土根源的認同,也成為維系宗族情誼的紐帶。”他說。

絢麗多姿的板燈龍,在代代傳承中染上了全新的色彩。“時隔10年廣平村重新做龍頭,我們也做了些新變化。”郭立新介紹說,今年的龍頭用粗鐵絲扎制,龍骨架不易變形、更經久耐用,為龍舌與龍爪增加可動裝置,使得板燈龍活靈活現、更加逼真。

年輕人更有些別出心裁的設計。“紙糊龍燈以往多為點蠟燭,在迎龍的過程中不僅容易熄滅,也存在安全隱患。”在外求學的陳昕展示了自己改造的新龍燈。作為年輕一代中的“老師傅”,她用塑料薄膜代替彩紙,用燈泡代替蠟燭,新龍燈不但精美輕便,而且環保安全,給傳統加上了一抹新色彩。

融合幾代人奇思妙想的板燈龍,值得更多矚目與期待。“板燈龍助力中國春節成功申遺,我們大田人都感到非常振奮。”連福石說,如何借“人類非遺”的東風,讓大田板燈龍被更多人看見?種種新“玩法”正在醞釀之中。

“傳統的迎龍活動,時間較為局限,我們正考慮結合不同村莊的風土人情,適時推出‘四季迎龍’項目,讓大家有更多機會看到非遺板燈龍。”連福石表示,大田縣文化館將和有關部門一道合作,結合其他特色非遺項目,打造“來大田過大年”文旅品牌,以非遺項目帶動文旅產業發展,不斷增強大田板燈龍的知名度與文化影響力,促進鄉村振興。

深沉夜幕中,金光熠熠的板燈龍沿山脊蜿蜒,于田野起舞——從過去,向未來。

年俗名片

龍舞也稱“舞龍”“耍龍燈”等,是我國分布最廣、影響最為深遠的一種民間舞蹈,依據每條龍各具特色的形態,舞蹈的造型、技法雖各有不同,卻無一不蘊含著天人合一、開拓奮進的文化內涵。

大田板燈龍起源于唐末,發展于明清,制作技藝含書法、繪畫、扎制編糊等工藝,表演融體育、雜技、舞蹈為一體,是炎黃子孫龍圖騰崇拜的具體表現之一,蘊含豐富的民間藝術和歷史文化價值。

數百節龍板組成的“團龍”氣勢恢宏。林建偉 攝

國家級非物質文化遺產大田板燈龍代表性傳承人范開夢在制作龍頭。林建偉 攝

廣平村村民郭晉鐘在裝飾龍頭。羅昱倫 林生鐘 攝

郭立新在家中自制龍板。羅昱倫 林生鐘 攝

男女老少一起剪龍鱗紙花。林躍 攝

長達1300多節的建豐村板燈龍在街道上穿行。蘇晉鍛 攝