文明福建

微信公眾

“天階夜色涼如水,臥看牽牛織女星”。(來(lái)源:中國(guó)文明網(wǎng)微信公眾號(hào))

宋代詞人秦觀在《鵲橋仙》中寫(xiě)道:

纖云弄巧,飛星傳恨,銀漢迢迢暗度。金風(fēng)玉露一相逢,便勝卻人間無(wú)數(shù)。

柔情似水,佳期如夢(mèng),忍顧鵲橋歸路。兩情若是久長(zhǎng)時(shí),又豈在朝朝暮暮。

唐代詩(shī)人杜牧在《秋夕》中寫(xiě)道:

銀燭秋光冷畫(huà)屏,輕羅小扇撲流螢。

天階夜色涼如水,坐看牽牛織女星。

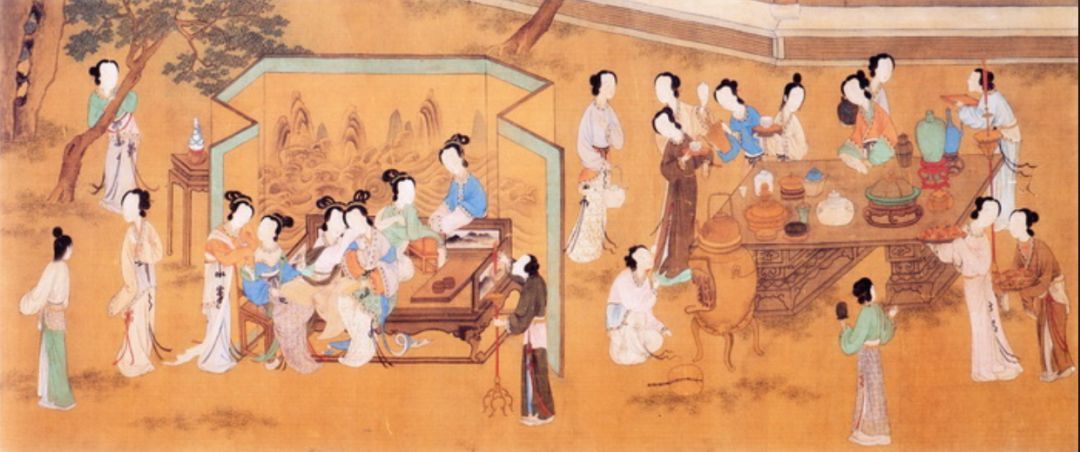

明代《漢宮乞巧圖》(資料圖片)

唐代詩(shī)人林杰在《乞巧》中寫(xiě)道:

七夕今宵看碧霄,牽牛織女渡河橋。

家家乞巧望秋月,穿盡紅絲幾萬(wàn)條。

宋代詩(shī)人柳永在《二郎神》中寫(xiě)道:

應(yīng)是星娥嗟久阻,敘舊約、飆輪欲駕。

極目處、微云暗度,耿耿銀河高瀉。

這些經(jīng)典名字的生動(dòng)描寫(xiě),都指向了一個(gè)共同的節(jié)日——七夕。

農(nóng)歷七月初七為七夕節(jié),相傳這天牛郎織女相會(huì)鵲橋。

三坊七巷三橋巷畔七夕放河燈活動(dòng)(來(lái)源:三坊七巷朱紫坊)

在古時(shí),七夕當(dāng)天女子精梳蟬鬢、淡掃蛾眉,輕點(diǎn)朱唇、漫染纖指,投針乞巧、朝天祭拜、祈求姻緣,七夕赴約,見(jiàn)心上人,同吃巧果、游玩賞景。男子則會(huì)拜魁星,祈求功名。

三坊七巷的安泰河中,身穿漢服的女子在河道里播撒茉莉花,讓花香悠傳在三坊七巷的安泰河畔,為七夕佳節(jié)增添爛漫的氛圍。(來(lái)源:三坊七巷朱紫坊)

這是表達(dá)愛(ài)情美好祝愿的重要日子,也是一個(gè)祈愿的好時(shí)機(jī)。

那么在福建,七夕節(jié)又有哪些習(xí)俗呢?且讓我們透過(guò)古代典籍來(lái)了解一二。

七夕女性乞巧

明·黃仲昭《八閩通志》:

七夕是夜,兒女羅酒果于庭,祝牛、女二星,瞻拜以乞巧。

清·徐景熹《福州府志》:

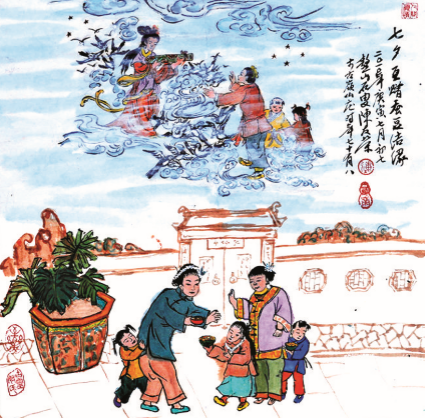

七月七夕,婦女陳瓜果七盤(pán),茗椀、爐香各七數(shù),用針七條,取繡于焚楮光中,伏地俄頃穿之,以能否夸得巧之多寡。

《福州府志》中所載乞巧習(xí)俗(來(lái)源:《福州府志》)

七夕雖是紀(jì)念牛郎織女,但在福建卻多偏重于織女。

漢服愛(ài)好者凈手參加乞巧活動(dòng)。(鄭帥 攝)

據(jù)說(shuō)織女勤于女紅,長(zhǎng)年從事機(jī)杼,織成無(wú)縫天衣。她的靈巧與技藝為廣大婦女所仰慕。因此,七夕的主要習(xí)俗是青年婦女向織女乞巧,所以七夕又稱“乞巧節(jié)”“女兒節(jié)”。

《穿針乞巧》:女子結(jié)彩線,穿七孔針,比賽誰(shuí)穿得越快,就意味著誰(shuí)乞到的巧越多。(資料圖片)

漢代劉歆的《西京雜記》載:“漢彩女常以七月七日穿七孔針于開(kāi)襟樓,人俱習(xí)之。”這是古代典籍中所見(jiàn)到的最早關(guān)于乞巧的記載。

穿針引線俏七夕(來(lái)源:三坊七巷朱紫坊)

兒童穿針乞巧(來(lái)源:福建民俗博物館)

七夕乞巧的習(xí)俗在福建各地大同小異。閩東一帶少女、年輕婦女拜“織女”,不僅乞巧,更主要是傾訴心事,祈求如愿。

事前,她們約好朋友或鄰里幾人至十幾人聯(lián)合舉辦。七夕之夜,參加者梳理停當(dāng),準(zhǔn)時(shí)來(lái)到主辦人家里,在月光下設(shè)香案。焚香禮拜之后,便圍坐一起,邊吃花生、瓜子,邊朝著織女星座,默念自己的心事。

清·陳玫《月曼清游圖》冊(cè)之七月“桐蔭乞巧”(故宮博物院藏)

光澤一帶婦女,在七夕這天制作精致的“巧餅”,還以竹篾扎縛成層樓,用彩紙為裝飾,繪上牛郎、織女像,謂之“巧樓”。

巧餅(資料圖片)

漳、泉一帶青年女子多于夜靜時(shí)設(shè)瓜果,燃香燭于庭中,獨(dú)坐相待。如聞烏雀等聲,謂之報(bào)巧;如聞鵲聲,謂之得巧。

七夕分豆結(jié)緣

清·陳庚煥《結(jié)緣行》:

閩人本多情,豆為結(jié)緣炒。晨興十萬(wàn)灶,爆咤喧辰卯。

分豆結(jié)緣也是福建七夕的一個(gè)重要習(xí)俗。在福州地區(qū),這天家家戶戶都忙于炒蠶豆(或蒸煮蠶豆),分給孩子們。孩子們又與鄰里的小伙伴互相贈(zèng)送蠶豆,表示結(jié)下“快樂(lè)緣”“歡喜緣”“和好緣”,永遠(yuǎn)和睦友愛(ài)。

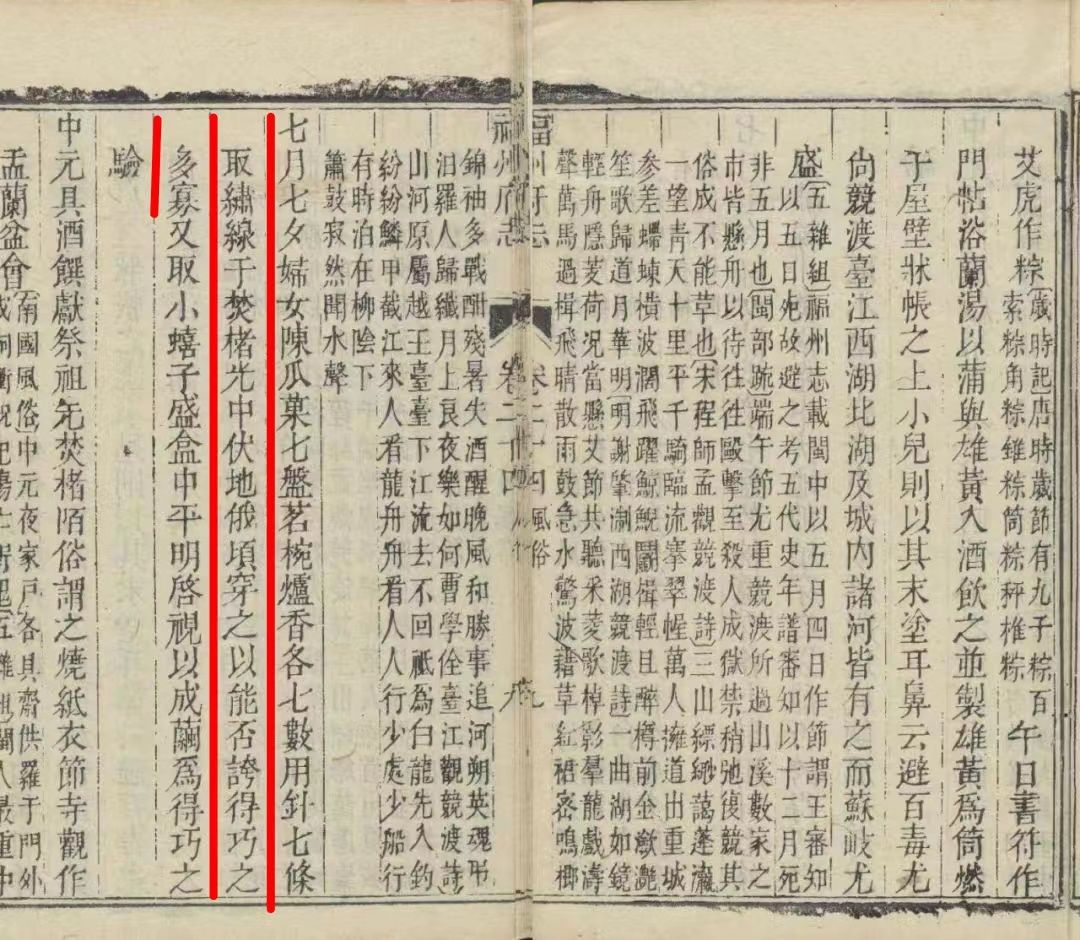

福州民俗畫(huà)《七夕互贈(zèng)蠶豆結(jié)緣》(來(lái)源:“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”福州學(xué)習(xí)平臺(tái))

這來(lái)源于福州古俗,贈(zèng)蠶豆的多是婦女,她們把蠶豆分給遇見(jiàn)的熟悉或不熟悉的人,口中還說(shuō):“結(jié)緣,結(jié)緣。”

福清、長(zhǎng)樂(lè)有些地方還做豆末樹(shù)、炒糖豆,互相饋贈(zèng)。

在閩東的一些地區(qū),如兩人不和,其中一方想消除矛盾,言歸于好,便于七夕前將蠶豆包在紙內(nèi),托人轉(zhuǎn)交。如果另一方收到后也以蠶豆回報(bào),即表示接受和解,可釋前嫌。

分豆結(jié)緣(葉義斌 攝)

到了現(xiàn)在,福州的七夕節(jié)演化為了“鄰里節(jié)”。這一天,家家戶戶煮蠶豆互相饋贈(zèng),吃豆攀講,人們有了更多聯(lián)絡(luò)情感的機(jī)會(huì),鄰里和睦在“鄰里節(jié)”活動(dòng)中得以深化。

鄰里分食蠶豆(來(lái)源:倉(cāng)山旅游)

在長(zhǎng)汀,結(jié)緣要用七層糕。七夕這天,娘家要給出嫁的女兒送七層糕。女兒收到后,把它切成許多小塊,分送四鄰結(jié)緣。

長(zhǎng)汀七層糕(來(lái)源:新連城)

七夕學(xué)童乞巧

清·宋若霖《莆田縣志》:

七夕乞巧,稚子爭(zhēng)擊瓦缶于庭。

民國(guó)·劉訓(xùn)瑺《閩清縣志》:

七夕,子以瓜果作乞巧會(huì)。學(xué)童各奉茶于書(shū)館相啖,用果置茶中,或鮮或干,共七件,謂之“七夕茶”。

七月初七又俗稱“魁星生日”,民間謂“魁星主文事”。

舊時(shí)閩東的讀書(shū)人對(duì)“魁星”的崇敬僅次于孔子,因此便有七夕拜“魁星”之俗。

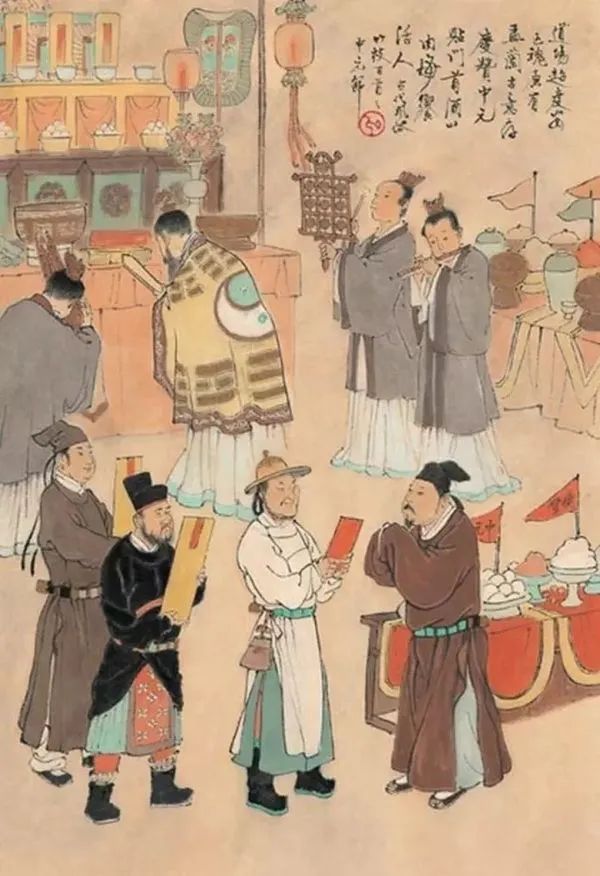

拜魁星(來(lái)源:福建省方志館)

泰寧的學(xué)童都要在七夕晚上乞巧。庭院中擺設(shè)香案,供各種瓜果三盤(pán),然后燃香點(diǎn)燭。學(xué)童拜牛郎、織女雙星,口中念著“乞巧文”:

天上雙星會(huì),人間七夕臨。學(xué)童恭乞巧,愿早賜聰明。

“乞巧文”要反復(fù)念七遍,祈求雙星賜予智慧,早日成才。

七夕在明溪被稱為“七吉”。明溪人歷來(lái)重視子女教育,他們把子女初入學(xué)視為大喜事,在七夕這天宴請(qǐng)親友,稱“做七吉”。親友們文房四寶和糖餅來(lái)賀。外婆的禮物尤為豐厚,除了文具等之外,還要有一套新衣褲以及手絹、扇子,祝愿外孫來(lái)日金榜題名、衣錦還鄉(xiāng)。現(xiàn)在,明溪重視教育之風(fēng)不減,這一習(xí)俗至今還在農(nóng)村流行。

每年的七夕對(duì)于福建省三明市沙縣的孩子而言,是個(gè)特別的兒童節(jié)。每年農(nóng)歷七月初一到初七,沙縣家家戶戶凡有孩子即將入讀小學(xué),都要舉辦一場(chǎng)蒙學(xué)式。蒙學(xué)式上,糖塔是獨(dú)有而不可或缺的禮物。所謂糖塔,是用高溫熔化的糖水倒入特制模具澆筑而成,寓意吉祥順利、學(xué)業(yè)有成。2015年,沙縣七夕蒙學(xué)式被列入三明市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。(來(lái)源:三明市新華書(shū)店)

建寧舊時(shí)亦有七夕學(xué)童乞巧的習(xí)俗。學(xué)童們把平時(shí)所寫(xiě)的字紙卷成圓軸、外用金、銀紙或其他有色紙封好,在孔夫子的神位前搭成房狀,然后由先生帶領(lǐng)著向孔子行禮膜拜,祈禱學(xué)有成。因此,也有人稱七夕為“尊師敬字節(jié)”。

七夕在福建民間的傳說(shuō)與風(fēng)俗不少。

在廈門(mén)、龍巖一帶,傳說(shuō)七夕這天很難看到喜鵲,因?yàn)樗鼈兌忌咸旒軜蛉チ恕R钊沼忠欢ǘ嘤辏鞘桥@伞⒖椗酪老e時(shí)灑下的多情淚。

也有些人說(shuō)七夕夜深之時(shí),在葡萄架下可聽(tīng)見(jiàn)牛郎織女的呢喃細(xì)語(yǔ)。

古有七夕,今又七夕。

江心公園一條長(zhǎng)長(zhǎng)的懸索橋不知見(jiàn)證了多少代人的愛(ài)情。從爺爺奶奶的年代開(kāi)始,這里就是情侶散步的好去處。如今改造成為愛(ài)情島的江心公園處處充滿著甜蜜的氣息。(來(lái)源:遇見(jiàn)福州)

作為一個(gè)流傳至今的節(jié)日,古往今來(lái)無(wú)論形式如何改變,但其中美好的寓意和真摯的感情不會(huì)變,七夕體現(xiàn)出的中國(guó)人對(duì)愛(ài)的追求與向往,無(wú)論星河斗轉(zhuǎn)、滄海桑田,此情未移、此志未變。

三坊七巷的愛(ài)心樹(shù)(來(lái)源:遇見(jiàn)福州)

專題策劃:“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”福建學(xué)習(xí)平臺(tái)