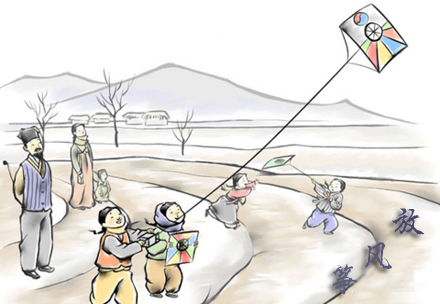

重陽節習俗之放風箏

http://www.caoliu14.com?2018-10-17 17:14:32 來源:河北文明網

風箏又名紙鳶、鷂子。自古相傳,重陽時有放風箏的習俗。那么重陽節為什么要放風箏呢?

據史料中記載與古詩的描述,北方人放風箏多集中在清明時節,而南方人則多集中在農歷九月初九重陽之時,福州也因此一直保留著重陽時一定要登高放風箏的民俗活動。為何南北方差異如此之大?為什么南方人多在重陽時放風箏?這是因為放風箏因其對氣候風力的要求,本身就帶著強烈的節令性有關。

由于北方在清明節前三個月內,風向最穩,一旦清明過后,季候風襲來,黃沙漫漫,因此人們以清明為分界線,習慣在那時放風箏,久而久之就成了一種習俗。與之相反,因氣候的關系,農歷九月,南方季風漸強,時節秋高氣爽,正是放風箏的好時節,南方人則養成重陽節時放風箏的習慣。

據《漳州府志》記載:“九月登高,童子作紙鳶放于野,方言謂之‘放公叉’。”《廈門志》中也有記載“重陽,登高放風箏”一說。

傳說,重陽時放風箏是為了“放晦氣”,風箏飛得越高越遠,則晦氣也隨之高飛遠離,更有甚者,還要專門將線燒斷,讓風箏消失于云天之外。廣東《鶴山縣志》載:“于秋初放紙鷂,是日(九月九日)以火斷其線,任其隨風而去,謂之‘流鷂’,以除疾病云。”