文明福建

微信公眾

文明福建

抖音號

文明福建

微信公眾

文明福建

抖音號

漳州數代人的精神地標——新華書店,于11月26日在原址重新開業。開業當天吸引了2000余人入店,其中很多都是上了年紀的老書迷——站在老地點,看著新樣貌;眼前是未拆封的書籍,腦海中還有當年的記憶。

作為一座城市的文化“名片”,類似新華書店這樣的老書店,承載著一代人的精神生活。而在網絡購書與電子書盛行的今天,實體書店如何更好“活下去”“火起來”,是書店經營者與廣大讀者共同關注的問題。

升級改造后,漳州新華書店勝利書城于上個月重新開業。 (資料圖片)

重塑經典

老地標的新樣貌

新華書店勝利書城所在的建筑建成于1972年,數十載風雨里,在沉淀了時光、涵養了數代漳州人的同時,也在不知不覺中褪去了往日的風華。因為設施陳舊、布局落后,2021年4月,勝利書城開始了改造升級。

“修舊如舊,是我們這次外立面加固修繕的一個原則。在保留紅磚建筑風格的同時,融入騎樓、燕尾脊等閩南建筑元素。”福建新華發行集團漳州分公司社會業務部常務負責人陳少宗介紹,“在內部,我們設計了很多漳州元素,做到傳統與現代的融合。”

書店外部“修舊如舊”,內部則一改昔日“老新華”形象。時隔三年,再次走進新華書店,融入了土樓、水仙花、月港海絲等“漳州味”的裝修設計風格,令人眼前一亮。

陳少宗介紹,除了風格的變化,書店空間也從兩層擴展到三層,為讀者帶來了更多存量圖書。目前,書店現有5萬多種、20余萬冊圖書,較升級改造前增加約1.5萬種,冊數增加約3萬冊。

新華書店“閩南書坊”一角 沈昊鵬 攝

書多了,空間大了,書店在“更上一層樓”的同時,也為讀者帶來了更多不同的閱讀體驗——一樓的“語堂小弄”,有著民國風的陳設與設計,中文簡體、中文繁體、英文等不同版本的林語堂作品,讓讀者切身感受文學大師“兩腳踏東西文化,一心評宇宙文章”的抱負;另一頭的“閩南書坊”,展示著本土作家對閩南文化的潛心研究,展示漳州“文化名城”的自信;走上二樓,沿街窗戶邊上留出了一尺寬的書桌,窗外玉蘭花開時,書香伴隨花香遠,詩韻帶連墨韻濃;在三樓,低矮的桌椅與五顏六色的兒童繪本,成了孩子們自由閱讀的知識樂園。

海西博文新華西路店位于漳州古城,毗鄰漳州市中山公園,由一幢南洋風格的三層獨棟洋樓和閩南古厝小庭院組成,曾獲評2022年全國“年度最美書店”。(資料圖片)

吸引讀者

書店尋找著自己的定位

打開小紅書App,漳州古城旅游攻略中,常常會出現“海西博文書店”的身影。這家坐落于漳州古城景區內的網紅書店,在2022年被評為“全民閱讀大會·年度最美書店”,這是福建省唯一獲此殊榮的民營書店。海西博文新華西路店自2020年營業以來,受到許多讀者的青睞,其中最多的,是打卡的游客和穿著校服的學生。

“選址在古城邊上,我們就考慮到網紅書店的屬性,但又要兼顧服務本地讀者。多次討論后,我們敲定了現在的設計和定位。‘讓文化融入百姓生活日常、讓書店成為城市文化會客廳’也成了海西博文新華西路店的宗旨。”海西博文書店總經理許少鳳認為,單純的網紅書店具有時效性,海西博文更希望打造一處有內涵、能長久經營的文化地標。

書店外觀是白色歐式復古小洋房格調,搭配木質門窗、暖黃色燈光、棕色門框、白色柱子,拍照很是出片;傍晚時分,站在三樓陽臺,天主教堂、中山公園、古城等景色一覽無遺;置身店內,甄選好物、學海暢游、藝文空間等不同區域為不同讀者提供閱讀空間。除了暢銷圖書、各類教輔外,頗具創意的文創產品,也總能吸引學生和游客的目光……能打卡、有內涵,定位明確的海西博文書店在滿足本地人精神文化需求的同時,也留在了五湖四海游客的朋友圈中。

與海西博文新華西路店相比,弦歌書店算得上是老書店。弦歌書店店址在古時龍溪縣的縣署遺址范圍內,百里弦歌巷邊。百里是指古代諸侯封地疆域,后指一縣的轄地,成為縣的代稱。古代傳授《詩》學,均配以弦樂歌詠,故稱“弦歌”。后因指禮樂教化、學習誦讀為“弦歌”。弦歌書店負責人林玢告訴記者,以“弦歌”為名,是希望書店能融入附近的文化,并持續傳承下去。前有數百年歷史的古巷,對街是閩南師范大學,再過去是漳州市第二中學,在這樣一個歷史文化與現代教育交融的氛圍中,弦歌書店在2004年建店之初,便將主要目標群體鎖定在中等教育、高等教育的學生教師之間。店內,考公考研、教招輔導、青春文學、漫畫等書籍不少,吸引著對街的大學生閑來無事常進店逛逛。

書店門口,“弦歌咖啡服務社”的窗口占據了門面近四分之一大小。為了迎合年輕人的咖啡文化,書店在去年設立了咖啡窗口,并將二樓改造成咖啡館,成了“書店+”的一部分。

弦歌書店主打“書店+咖啡”,咖啡服務社的飲料銷售火爆。 楊 瑞 攝

除了情懷

實體書店還能“賣”什么

12月5日,新華書店重新開業的第十天,七旬的周韻生老先生走進薌城區勝利西路11號。這是十天來,他第二次光顧于此。工作日下午時段店內讀者不多。選了本書,周韻生在書店角落找了座位落座,“來書店,除了看書買書,享受的就是這種安靜的氛圍,這是以前養成的習慣,算是種情懷”。

像周韻生一樣,憑借情懷走進書店的讀者,并非少數。然而對于實體書店而言,僅憑情懷攬客,并不現實。面對圖書零售市場的蛋糕日漸被電商等勢力瓜分,實體書店生存困難已經不算新聞了。中金易云數據顯示,2024年上半年,線上渠道折扣率約為4.4折;分析顯示,2024年上半年的圖書銷售市場中,實體渠道占比約為28.52%。“靠著情懷過日子”一去不返,一個問題成為實體書店反復思考的問題——憑什么讓客人在書店買書?

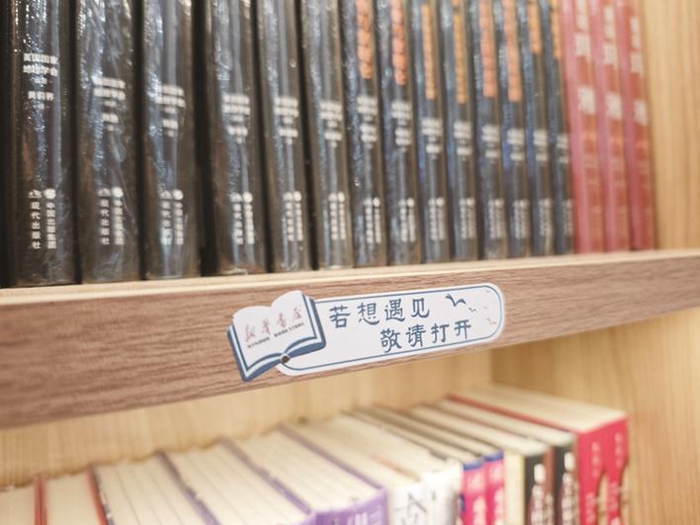

新華書店的書架上貼有“若想遇見 敬請打開”標語,支持讀者拆封讀書。楊 瑞 攝

采訪中,我們看到,實體書店也在積極變革,努力殺出一條屬于自己的道路——

憑突破傳統的服務。偶遇感興趣的書籍,卻被一層薄薄的塑封紙包裹。“不買不拆、拆了就買”的限制,讓消費體驗大打折扣:“實體書店如果不能摸到實體書,那有什么存在的意義呢?”而今,新華書店貼滿了“若想遇見 敬請打開”的標語,鼓勵讀者現場拆封,體驗即刻閱讀的暢快,免去了“隔靴搔癢”之苦。

憑更多元化的產品。除了看得見摸得著的書籍,新華書店的自選鮮花,弦歌書店熱氣騰騰的咖啡,以及目前實體書店都能看到的各式文創產品,在為書店增添一份收入的同時,也豐富了消費者的選擇。

憑愈加豐富的社教活動。書迷見面會、主題讀書沙龍、繪本共讀、作家公益講座、書店研學……一場志趣相投的社教活動中,人與書交流,人又經由書邂逅。活動中,實體書店從營銷文化產品轉向營銷生活方式。

實體書店似乎在用行動證明:我們有情懷,但不只有情懷。(漳州文明網 閩南日報 楊瑞)