文明福建

微信公眾

平潭“四普”遺址組在三十六腳湖龍嶼摩崖石刻實地調查。郭雅瑩 攝

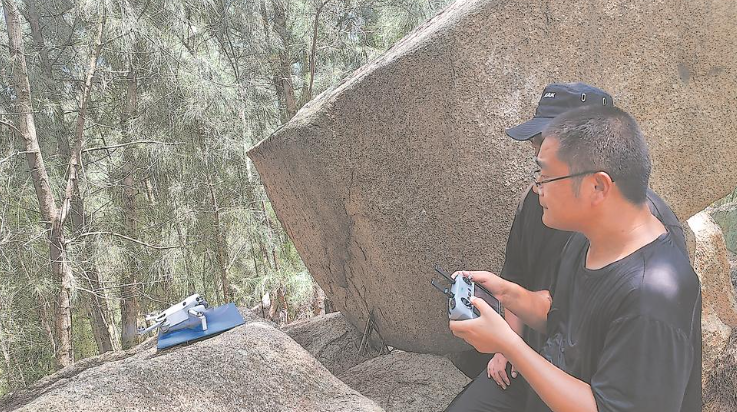

平潭“四普”普查隊隊員們使用無人機進行實地調查。李磊 攝

東南網9月21日報道(福建日報記者 郭雅瑩 陳黎慰)

9月12日,隨著最后一處不可移動文物——三十六腳湖龍嶼摩崖石刻實地調查工作順利結束,平潭綜合實驗區第四次全國文物普查(以下簡稱“四普”)實地調查工作全面完成,成為我省首個完成“四普”實地調查工作的地區。

在過去的30多天里,平潭綜合實驗區“四普”普查隊克服重重困難,白天跑外業搞調查,晚上進行數據整理,共采集不可移動文物數據248條。其中,復核第三次全國文物普查登記的不可移動文物157處,復查率達100%;新發現不可移動文物(含水下)91處,占文物總量的36.7%,普查工作取得階段性成果。

跋山涉水 翻山越嶺

作為海上絲綢之路的重要節點,平潭不但擁有燦爛多彩的陸上文化遺址,而且擁有豐富多樣的水下文化遺存。這些珍貴的歷史遺珍,或隱匿在人跡罕至的山野中,或長眠在波光明滅的海面下,或藏身于曲折悠長的街巷里,想要一一找到并記錄它們并非易事。

“這次普查時間緊、任務重,為了提高效率,我們將隊伍分成了古建組和遺址組,分別負責古建類文物和古遺址、古墓葬、古代石刻碑刻(石窟寺)以及古代水井的普查,水下遺址點的普查工作則由國家文物局水下考古研究中心、福建省考古研究院聯合成立的水下考古調查隊專門負責。”平潭綜合實驗區“四普”普查隊遺址組隊長李磊介紹說。

“普查工作從一開始就充滿了挑戰。”古建組隊員、平潭國際南島語族研究院社教部主任林穎回憶道,“很多建筑地理位置偏僻,導航無法精確定位,尋找的過程常常一波三折。部分古民居因長期無人居住,周邊灌木叢生,隊員們經常要一邊開路一邊測量。負責拍照的隊員為了拍攝準確的照片,不得不在灌木叢中穿行,出來時手臂都是蚊蟲叮咬的痕跡。”

“像之前我們到鳳髻山上的煙墩遺址也是十分艱難。”遺址組隊員、平潭國際南島語族研究院學術交流部主任鐘琳煜說,“山上沒有路,我們只能從山底生生開出一條小路來,足足花了一個多小時才到山頂。”為了更好地測量遺址數據,隊員們又對煙墩周邊環境進行清理,最終順利完成實地測量。

而水下普查隊則要面對另外一種情況。隊員們不僅要面對水下能見度低、海況條件復雜等外部環境問題,還要克服潛水帶來的體能消耗等自身條件問題。面對挑戰,他們彼此依靠、團結協作,歷時3個多月,最終完成實地調查和數據采集工作。

專業護航 科技助力

為確保此次普查實現“全面覆蓋、應普盡普、應保盡保”,平潭綜合實驗區旅游與文化體育局積極探索多方合作模式,不僅組織具有“三普”經驗的考古專家、平潭民俗專家及平潭總體規劃團隊成員組成專家組團隊,還抽調福建信息職業技術學院、平潭國際南島語族研究院等專業技術力量參與到“四普”中,讓普查工作更加科學高效。

此外,與金井片區、海壇片區、君山片區、蘇平片區管理局通力協作,各方積極配合,有力保障了實地調查工作順利進行。“不僅如此,省文物局一級調研員何經平多次來平潭指導試點工作,‘省四普辦’掛點專家也輪流參與提供實戰式指導,通過微信聯絡群為隊員們實時解答難題,把握普查方向。”平潭綜合實驗區“四普”普查隊古建組隊長李若薇說。

除了專業的智囊團,各種科技設備的助力也尤為關鍵。自實地調查工作啟動以來,平潭綜合實驗區及時撥付“四普”年度經費預算50萬元。同時,配強配齊筆記本電腦、數碼相機、無人機等普查裝備設備,強化軟硬件支撐。

“軟硬件支撐對這次普查起到了非常大的作用。比如,搜尋山頂遺址和雜草叢生的墓葬必須依靠精準導航。在一次實地調查中,我們其實已經到達遺址附近了,卻沒發現遺址,在精準導航的提示下才找到,原來是被周圍的雜草覆蓋了。有了科技助力,工作效率提高了,工作難度也減輕了。”遺址組隊員劉軍祥對記者說。

作為此次遺址組的技術骨干,遺址組隊員、福建信息職業技術學院測繪專業老師任威的職責就是利用無人機、相機、RTK北斗執行機等專業設備,對每一處文物進行詳盡的記錄和測量。“像殼丘頭遺址群這樣大型的遺址,我們就會使用無人機航空攝影拍攝遺址的正射影像,高精度記錄遺址的面積、海拔、位置等各類信息。”

用好成果 助推發展

此次普查中,隊員們不僅復核了第三次全國文物普查登記的不可移動文物,還新發現了91處不可移動文物,包括保存較為完整的農業水利遺址、極具海防文化特色的煙墩遺址,以及龜山遺址、東花丘遺址等與南島語族起源與擴散研究息息相關的遺址。每到一處文物遺址,普查隊都會詳細記錄文物的類別、年代、權屬以及保存情況等信息,與測量信息、現場圖片等一道上傳資料庫,進一步摸清平潭文物家底,夯實文化根基。

“農業水利遺址多為具有地方特色的水利遺址,以其巧妙的設計幫助當地優化農業灌溉。”劉軍祥說,“而煙墩遺址則多為明代時期所建,功能類似烽火臺、瞭望臺,多分布在靠海且較高、較平的地方,初步推斷與當年抗倭有關。”

遺址組隊員林博告訴記者,隊員在東庠島上開展一座煙墩遺址數據采集作業時,當地不少熱心村民主動向他們講述了許多與煙墩有關的祭祀民俗。“這些信息都為我們進一步了解平潭海防文化、本土信俗文化等提供了重要補充。”

龜山遺址、東花丘遺址也在此次普查進入不可移動文物行列。作為殼丘頭遺址群的重要組成,龜山遺址、東花丘遺址揭露了距今4000~3200年,南島語族人群形成的大規模、高等級聚落形態。其中挖掘出的臺基、陶片密集堆積層、房址、用火遺跡、柱洞、灰坑等重要遺跡,以及顯露出的更加明確的功能分區,表明了彼時南島語族人群無論是社會組織形態、生存模式,還是手工業技術水平、精神世界等均達到了新的文明程度。

未來,平潭將充分利用普查成果,加大對文化遺產的保護和管理力度,推動文化遺產與旅游產業的融合發展,為平潭經濟社會發展注入新的活力。