文明福建

微信公眾

英皇湖畔花苑小區(qū)里,回收的牛奶盒變成居民的休閑椅。

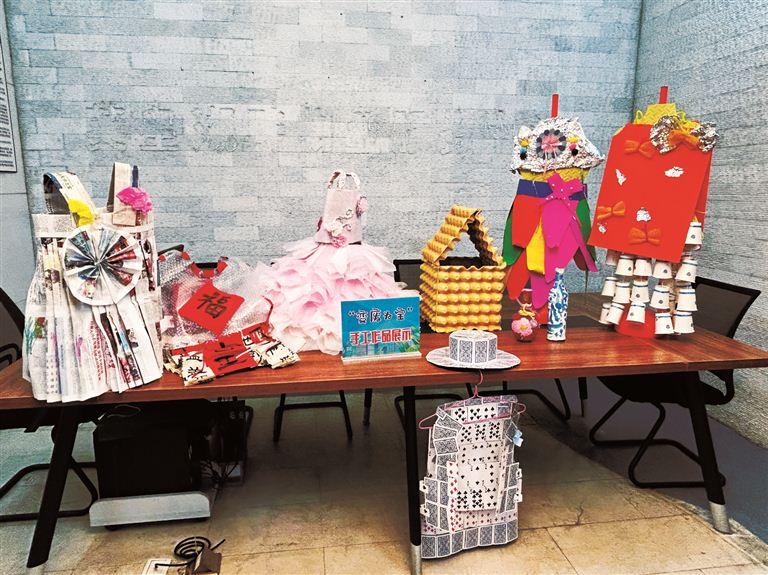

“變廢為寶”手工作品展示。

最近,嘉蓮街道松柏社區(qū)英皇湖畔花苑小區(qū)的居民發(fā)現(xiàn),小區(qū)里多了四張休閑椅。這休閑椅看起來有點“奇怪”,原來這是牛奶盒再生椅。

作為第一批精細化垃圾分類小區(qū),居民們已經(jīng)嘗到了精細化分類的甜頭。小區(qū)回收的牛奶盒變成了公共的休閑椅,多方攜手打造垃圾分類“學習營地”,家校社攜手推進垃圾分類,物業(yè)精細化管理……嘉蓮街道推動主體責任落實、全民參與,多舉措打造垃圾分類樣板小區(qū),讓精細化分類成為英皇湖畔花苑小區(qū)的日常。

可回收物能變椅子能換錢 真好

記者在小區(qū)里看到,這幾張休閑椅就在通往智能垃圾屋的路邊。居民趙忠特意用力壓壓椅子,仔細研究后得出結論:“很結實!”另一位居民說:“雖然遠看像大理石,但是坐上去并不覺得冰涼,感覺不錯。”

休閑椅底部還有“取材于社區(qū),利用在社區(qū)”的標識,居民們在享受公共區(qū)域休憩便捷的同時,更能體會到垃圾分類帶來的“溫暖”。

不遠處,有居民正向“愛回收愛分類”智能回收機投遞可回收物。物業(yè)工作人員告訴記者,紙皮、瓶瓶罐罐都能投放,可回收物能兌換成錢,居民們很踴躍,回收機一天得轉(zhuǎn)運七八趟。那一邊回收物變成小區(qū)的休閑椅,這一邊回收物變成了零花錢,居民實實在在體驗到垃圾分類帶來的“利好”。

家校社攜手打造學習營地 真牛

在小區(qū)垃圾分類學習營地,展示著報紙制作的吊帶裙、撲克做成的帽子和馬甲、雞蛋托搭建的小房子等手工作品。這些作品都出自小區(qū)孩童之手。松柏社區(qū)與科技幼兒園怡祥分園共建,開展“變廢為寶”手工制作。作品最后回到小區(qū),用于學習營地的創(chuàng)設。家校社攜手,將垃圾分類的種子播撒在孩子們的心中。

此外,小區(qū)每個季度開展的主題日活動上,變廢為寶小制作和垃圾分類宣傳都是常設項目。日復一日督導,加上節(jié)假日主題活動的強化宣傳,精細化分類的理念深入人心。劉女士說:“現(xiàn)在小區(qū)居民來扔垃圾時大都提著三個袋子,大家都習慣了。”

物業(yè)主動落實主體責任 真棒

在松柏社區(qū)的推動下,今年小區(qū)還完成了垃圾投放點位提升改造。政府以獎代補一部分,小區(qū)物業(yè)出一部分,業(yè)委會出一部分,共同打造了一座智能垃圾屋。

記者詢問居民:“垃圾投放點提升改造后,是不是沒異味了?”居民們自豪地回答:“一直以來,我們的投放點都沒有異味,我們的物業(yè)做得特別好!”

在黨建引領下,國貿(mào)物業(yè)積極落實主體責任,主動做好垃圾分類工作。物業(yè)定期開展針對保潔員的垃圾分類專場培訓,嚴格監(jiān)管落實情況。在物業(yè)辦公室,記者看到詳實的臺賬,其中生活垃圾分類檢查記錄表詳實地記錄著每一次檢查的情況,包括宣傳引導、硬件設施、分類收運等。消殺記錄表則記錄著垃圾桶每天的消殺情況,除了日常清洗,物業(yè)每個月還會組織大清洗。

物業(yè)和社區(qū)提供的數(shù)據(jù)顯示,該小區(qū)可回收物的重量從原來的日均10公斤左右達到了現(xiàn)在的日均100公斤左右。而其他垃圾重量從原來的日均290公斤減至現(xiàn)在的日均160公斤。(廈門晚報記者 戴懿 通訊員 謝曉紅)