文明福建

微信公眾

7月的廈門,垃圾分類新時尚的“綠色之風”此起彼伏地刮起:在居民小區,人們自覺做好垃圾分類的身影隨處可見;在街頭巷尾,裝載不同垃圾的收運車來回穿梭、定點收運;在垃圾焚燒發電廠,分類后的垃圾“變廢為寶”,產生清潔能源輸送到千家萬戶;在垃圾分類科普館和夏令營,小朋友們饒有興趣地學習環保知識……

今年,根據住建部對全國重點城市垃圾分類工作考評結果,廈門已經連續20個季度(5年)領跑全國。廈門為何能把垃圾分類這件事,持之以恒地抓實抓細并且抓出成效?

堅持高位推進

強化部門協同

垃圾分類看似“小事”,實則是事關民生、事關生態、事關未來的大事。

早在上世紀80年代,習近平同志在廈工作期間,親自主持編制了《1985年-2000年廈門經濟社會發展戰略》,明確提出“生活垃圾要采取焚燒、深埋或做基肥等進行分類處理,不要任其堆放或傾倒海域”。

黨的十八大以來,習近平總書記多次對垃圾分類工作作出重要論述,深刻闡明了垃圾分類的重要意義,明確了目標任務和方法路徑,提出了一系列新理念、新思路、新觀念,為各地做好垃圾分類工作指明了方向、提供了根本遵循。

廈門作為習近平新時代中國特色社會主義思想的重要孕育地和實踐地,自覺提高政治站位,深入學習貫徹習近平總書記關于垃圾分類工作的系列重要指示批示精神,把推進垃圾分類工作作為改善人居環境、提升城市品質、建設“兩高兩化”城市的重要抓手,持之以恒高位推進。

廈門成立了以市長任組長的生活垃圾分類工作領導小組,凝聚各職能部門和屬地各區合力。近年來,市委市政府主要領導多次專題研究部署垃圾分類工作,深入一線實地調研垃圾分類工作開展情況和存在問題,每年召開全市垃圾分類推進大會進行動員部署。

廈門市垃分辦、市市政園林局抓好統籌工作,市、區部門分工明確,形成合力,推進垃圾分類工作有序開展。

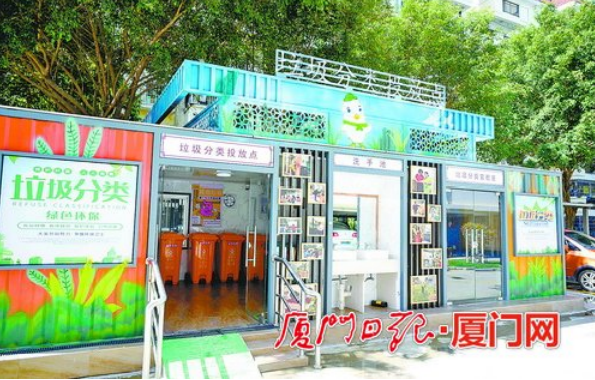

廈門鼓勵有條件的小區將垃圾投放點改造為垃圾分類屋,并設置洗手盆等設施。圖為一處垃圾分類屋。

堅持系統思維

強化全鏈管理

法者,治之端也。2017年9月,《廈門經濟特區生活垃圾分類管理辦法》頒布實施,成為全國第一部全鏈條垃圾分類法規。該辦法著眼于全鏈條管理、全過程控制,對每個環節進行具體規定,以法治保障垃圾分類工作的有序運行。

此后,廈門又陸續配套出臺了《廈門市餐廚垃圾管理辦法》《廈門市大件垃圾管理辦法》等20多項配套制度、導則和規范,為垃圾分類投放、收運處置和投放點設置等工作提供標準化路徑。

在硬件設施上,廈門堅持集分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理于一體的“全鏈條”模式,統籌抓好前端、中端、末端配套設施建設。

前端,廈門陸續開展了高樓撤桶、投放點合并、垃圾屋建設等,將全市生活小區垃圾投放點由3.6萬個,合并到2022年的4800多個;開展“最美垃圾分類投放點”評選,鼓勵有條件的小區將垃圾投放點改造為垃圾屋,并設置洗手盆、遠程視頻等設施。

中端,廈門配足配齊分類運輸車輛,明示所承運的生活垃圾種類,大力推行“定點收集、桶車對接、公交化運輸”的錯峰直運模式,現已啟用1200條錯峰直運線路,覆蓋全市一萬余處接駁點。

末端,遵循適度超前的原則,布局建設垃圾分類處理設施。目前,廈門每天產生生活垃圾約5800噸,而垃圾焚燒日處理能力已經達5850噸、廚余垃圾日處理能力達1100噸、有害垃圾和工業固廢年處置能力達4.65萬噸。針對垃圾分類新形勢,已建成集垃圾焚燒、廚余垃圾資源化利用、有害垃圾集中處理、大件垃圾處理和可回收物再利用為一體的垃圾處理體系。

廈門還持續完善垃圾分類數字監管體系,在2017年建成全省首個餐廚垃圾信息化管理系統,2021年將該系統提升為廈門市生活垃圾物流綜合監管系統結合末端處置企業監管系統,通過可視化、GPS定位、GIS電子地圖及電子圍欄等技術,實現對全市生活垃圾分類收集、運輸、處理全過程進行監控。

在福津大街,一位市民將垃圾分類投放至垃圾桶。(記者 吳海奎 攝)

堅持宣教并舉

強化示范帶動

垃圾分類是一項全民性、長期性的工作,是一場深刻的社會變革。在宣傳教育方面,廈門堅持從娃娃抓起,持之以恒推動市民文明習慣的養成,變“要我分”為“我要分”。

近年來,廈門接連開展豐富多彩的垃圾分類主題宣傳教育活動:組織中小學生開展垃圾分類夏令營;與廈門大學新聞傳播學院聯合開展垃圾分類文案征集大賽;利用抖音等新媒體平臺舉辦短視頻挑戰賽;組織網絡達人和新媒體大V進行垃圾分類全流程采風;利用電梯視頻、短信群發、視頻號、朋友圈廣告等多種新媒體渠道宣傳推廣垃圾分類;組織管理員、督導員開展垃圾分類入戶宣傳活動……

深入推動垃圾分類進校園、進教材、進課堂,編寫富有廈門特色的中小學生活垃圾分類教材,將應知應會知識納入學科考試內容和實踐活動;成立廈門市垃圾分類學院,強化垃圾分類工作人員的系統培訓。

通過開展“近鄰黨建”、黨員“雙報到”和“黨員認崗位”等活動,廈門9300多個黨組織、32000多名黨員志愿者,常態化參加垃圾分類主題實踐和宣傳工作;全市黨政機關、醫院、學校、車站、機場、港口碼頭和駐廈部門等率先示范;以創建省級示范區和市級樣板片區為抓手,形成深化示范、以點帶面的工作格局。

廈門充分發揮考評“指揮棒”作用,以考評發現問題、推動整改、促進提升,將考評結果納入年度工作績效考評,充分調動起各級各部門落實垃圾分類工作的積極性。

在廈門,無論是單位,還是個人,一旦未按規定做好垃圾分類,都可能“吃罰單”。通過曝光典型執法案例,加強教育作用,形成震懾效應,有力提高了執法的效力和剛性約束作用。

2023年廈門市綠海鷗“小手拉大手”垃圾分類夏令營近日舉辦。

堅持目標導向

強化循序漸進

廈門自2016年全面開展垃圾分類工作以來,緊緊圍繞垃圾“減量化、資源化、無害化”目標,循序漸進、穩扎穩打,已經走過了三個階段,分別是從力推全覆蓋全普及的“1.0版本”,到加強標準化管理的“2.0版本”,再到如今聚焦“減量化”和“資源化”的“3.0版本”。

聚焦“減量化”目標,廈門逐步建立涵蓋生產、流通、消費等領域的各類生活垃圾源頭減量工作機制和激勵措施,如:推行白條雞上市,取消在市場屠殺活禽,日減少17.5噸垃圾;推進快遞包裝物回收利用,日減少垃圾50噸;玻璃、陶瓷單獨收集利用,日減少垃圾100噸;政務服務廣泛推行“無紙化辦公”;積極倡導“凈菜上市”“光盤行動”;農村地區積極探索生廚余垃圾就地還田。近年來,廈門每年生活垃圾日均產量增長率由12%降至3%以下,人日均垃圾產量從原來的1.3公斤減少到約0.95公斤。

聚焦“資源化”目標,廈門建成全國首個低值可回收物分揀中心,建立健全低值可回收物收運處體系,實現低值可回收物從“垃圾”到“資源”的轉變,推進環衛清運網絡與再生資源回收利用網絡“兩網融合”;優化廚余垃圾處理工藝,積極探索大型果蔬基地、大型批發市場、大型農貿市場廚余垃圾就地資源化模式;持續加大垃圾焚燒處理能力建設,全市垃圾焚燒日處理能力達5850噸,通過焚燒產生清潔能源,輸送到千家萬戶。

廈門建成全國首個低值可回收物分揀中心。

【展望】

守正創新

向綠色低碳轉型

垃圾分類不停步,創新發展不止步。今年以來,廈門市市政園林局、市環衛中心以深入開展主題教育為契機,對垃圾分類全流程的重要節點進行了實地調研,廣泛聽取各方面的意見建議。通過調研,深切認識到垃圾分類融入綠色低碳理念、完善資源循環利用體系,有利于形成城市管理綠色低碳發展的新格局,助力實現“雙碳”目標。

近年來,廈門大力推行垃圾分類,有效實現了節能減排,如:垃圾分類投放方面,通過撤桶并點、科學合理柔性定時定點投放等,有效“減碳”并改善周邊環境;垃圾分類轉運方面,推廣“錯峰直運”模式,有助于垃圾日產日清、減少垃圾長時間堆積;垃圾分類處理處置方面,實現了全市原生垃圾零填埋、生物質垃圾資源化處理,開展了低值可回收物分類回收與資源化利用的探索,實現了顯著“減碳”。

廈門大力推行“定點收集、桶車對接、公交化運輸”的錯峰直運模式。圖為環衛工人收運垃圾。(記者 吳海奎 攝)

對標對表“雙碳”工作要求和兄弟城市的先進做法,廈門垃圾分類工作還存在一些短板弱項,還有很大的減排潛力。如:垃圾分類投放方面,要探索垃圾分類考核融入碳排放管理,積極借鑒兄弟城市試行廚余垃圾與收納袋分離等好做法;垃圾分類轉運方面,繼續推廣清潔能源環衛車輛,不斷探索低碳收運模式等;垃圾分類處理處置方面,不斷探索餐廚和廚余垃圾協同處理、垃圾焚燒余熱調配及多元化利用、爐渣和沼渣的資源化利用、生廚余資源化利用等。

垃圾分類永遠在路上。廈門作為全國垃圾分類的領跑城市,將進一步強化使命擔當,對標對表、守正創新,積極推動垃圾分類向綠色低碳轉型,著力構建垃圾分類工作創新發展的新格局。(廈門文明網 廈門日報 吳海奎 林銘鴻)