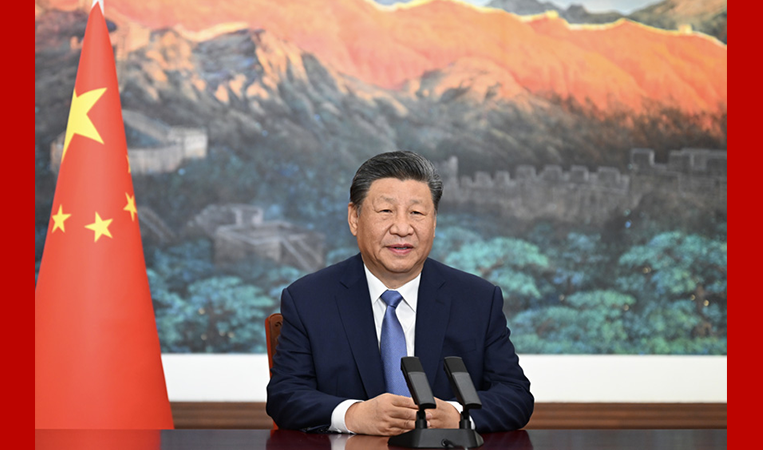

村民走在海涵橋上。柯茶花 攝

父親捐款建橋回報家鄉(xiāng),子女遵循父親遺愿為家鄉(xiāng)再捐建新橋。15日,說起村里的這一善事,晉江市英林鎮(zhèn)錦江村村民柯賢懂滿是感動和興奮。幾天前,村里為鄉(xiāng)賢柯海涵后人捐建的新橋“報恩橋”舉行了慶典儀式。該橋與柯海涵于20世紀(jì)70年代為家鄉(xiāng)捐建的“海涵橋”相鄰。兩橋共同守望家鄉(xiāng),造福鄉(xiāng)里,成為當(dāng)?shù)匾欢蚊勒劇?/p>

許下三愿報故鄉(xiāng)

柯賢懂今年77歲,對鄉(xiāng)賢柯海涵的諸多善行和人生經(jīng)歷都有見證或了解。據(jù)他介紹,柯海涵1906年出生于錦江村,5歲時接連失去雙親,成為孤兒。在堂親的照顧下,他得以順利成長并進(jìn)入私塾讀書。幼時的磨煉和受過的幫助,培育了他感恩的情懷。

就讀私塾時,他許下三個愿望:蓋一間學(xué)校,供貧寒子弟念書;建一座橋,便利村民出行;建一座雨亭,供人避雨休息。

15歲時,他與兄長柯賢姜南渡菲律賓,到異鄉(xiāng)打拼生活。23歲時,他回鄉(xiāng)娶妻,婚后再渡菲律賓。盡管身處異國他鄉(xiāng),但他時時牢記孩時許下的心愿。

1975年,他開始逐一實現(xiàn)愿望。當(dāng)年,因中風(fēng)行動不方便,無法親自返回家鄉(xiāng),他讓香港的侄兒柯孫品代自己回鄉(xiāng)協(xié)助建立了一座雨亭與一座水泥橋,橋長12.5米、寬3米,取名“海涵橋”。

1984年,他再次讓侄兒柯孫品代自己返鄉(xiāng)興建了一所新小學(xué)——錦江小學(xué)。“他并非富商巨賈,卻時時念著家鄉(xiāng)人民。”柯賢懂說,捐建學(xué)校時,柯海涵手頭不夠?qū)捲#銓㈩A(yù)備在菲律賓購置房屋的款項捐出,然后一家人租房住。每次有親朋好友到菲律賓看望,他時常殷切詢問家鄉(xiāng)人民是否有遇到什么困難,并盡力予以幫助。

“時至今日,他們家族都沒有在村里建過任何一套房子。”柯賢懂告訴記者,柯海涵曾表示自己常年在外,如果在故鄉(xiāng)建房,一年到頭住不了幾次,只會占用村里土地,其子女也一直謹(jǐn)遵父親的意愿。

報恩橋上月剛竣工。柯茶花 攝

子承父志再“報恩”

柯海涵于1986年去世,享年八十歲。他與妻子共育有六男二女。在他的言傳身教下,子女們也心系家鄉(xiāng)。

2022年,他的子女們先是擴建修繕“海涵橋”。同年,得知村里的金東公路南側(cè)村莊由于道路狹窄、路段不平,大型救援車輛無法駛?cè)耄迕耖_車出行也不便利,他們又捐資50萬元新建一座橋,并取名“報恩橋”。上個月,該橋順利竣工。

“父親常教導(dǎo)我們,故鄉(xiāng)是自己的根,不管到了哪里都不能忘記故鄉(xiāng)的人民,不能忘記自己的根。”柯海涵的兒子柯孫河表示,父親一生心系家鄉(xiāng),總想盡己所能為家鄉(xiāng)多做些事。他們想繼承父親的遺志,用這座橋來報父親的恩,也報家鄉(xiāng)的恩,因此把它命名為“報恩橋”。

帶動鄉(xiāng)賢建家鄉(xiāng)

柯海涵的精神和事跡,也感動和帶動了錦江村不少鄉(xiāng)賢回報家鄉(xiāng),柯文化便是其中之一。年幼時,因村里還沒有小學(xué),他每次都需要走“海涵橋”到隔壁村的小學(xué)念書。隨著年齡漸長,他對于此橋的來歷十分好奇。從父母口中得知該橋是鄉(xiāng)賢柯海涵所捐建后,他很受感動,也在內(nèi)心暗暗許下心愿,將來一定要學(xué)習(xí)柯海涵回報家鄉(xiāng)。如今事業(yè)有成,他也和柯海涵一樣,在村里有需要時,總是盡自己所能伸出援手。

訪談結(jié)束后,記者來到錦江村錦海路,見到了這兩座橋。“報恩橋”是一座石橋,橋面寬且平整,橋的兩側(cè)系上了紅綢帶,在橋的一側(cè)還鐫刻著“報恩橋”三字。離此橋數(shù)百米處同一河流上的則是“海涵橋”,橋面同樣平整,只是相對窄一些。

村民柯阿婆告訴記者,“海涵橋”處原先是一座獨木橋,村民過橋時稍有不慎就容易落水,而“報恩橋”此前的橋段較窄且高低不平,車輛難以通行。“感謝熱心的鄉(xiāng)賢,現(xiàn)在兩座橋翻建后,這些問題不復(fù)存在,我們的出行更方便也更安全了。”(泉州晚報記者 楊泳紅)

東南網(wǎng)承辦

文明風(fēng)網(wǎng) 版權(quán)所有

閩ICP備案號(閩ICP備05022042號) 閩新備 20060504號 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證(閩)字第085號