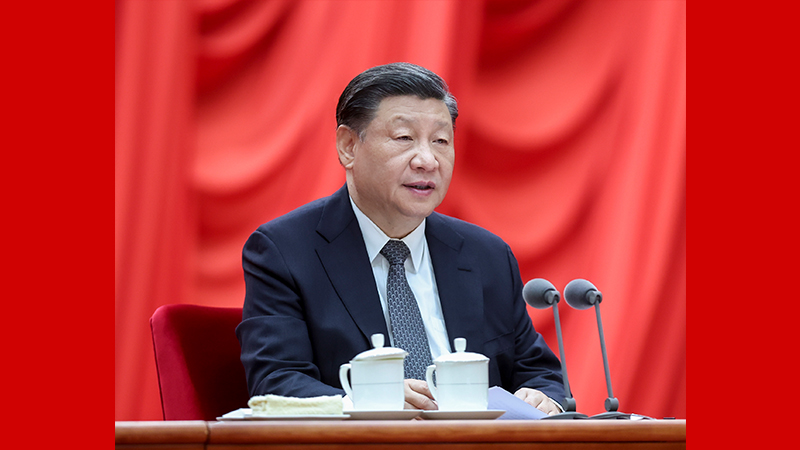

老年朋友在位于濠頭社區的湖里區老年大學西部分校學習插花。(濠頭社區 供圖)

思明區老年大學前埔南分校的優秀學員走進社區分享攝影技巧。(思明區老年大學前埔南分校 供圖)

73歲的廈門市湖里區濠頭社區居民李捍東每周都到“家門口的老年大學”學習國畫、書法和聲樂,“以前我們讀老年大學,要么去市校要么到區校,距離比較遠,現在方便了,學校就在社區里。”

廈門市第七次全國人口普查公報顯示,全市60歲及以上人口占比9.56%。日益龐大的老年群體與老年教育資源的供需矛盾如何解決?在廈門,依托新時代文明實踐中心(所、站)建設老年大學教學點,正在發揮越來越顯著的作用。

去年3月,廈門市委文明辦、市委老干局、市教育局聯合出臺《關于在新時代文明實踐中心(所、站)建設老年大學教學點的指導意見》(以下簡稱“《指導意見》”),大力推進基層老年教育與新時代文明實踐工作共建共享、融合發展。一年來,緊扣文明創建,圍繞服務老年群眾目標,在各區各部門的共同努力下,廈門市共建立老年大學教學點579個,基本實現全覆蓋,其中,區教研室6個,鎮(街)老年學校45所,村(居)老年學堂528個。這項工作不僅立體化織密廈門市基層老年教育網,服務更多老年人重返校園的需求,同時以更強的情感凝聚力激發老年群體積極投身文明創建的積極性,探索出“1+1大于2”的廈門經驗,成為廈門市文明創建工作的創新亮點之一。

更高站位更大力度 推動教學點建設

把廈門基層老年教育與新時代文明實踐工作融合在一起,這項創新探索萌芽于2019年。彼時,海滄區老年大學與8家新時代文明實踐站共同試點建設老年大學教學點。“專業的老師下到基層,在居民熟悉的地方開課,一下就把老人們求學的熱情點燃了。”鰲冠社區是8家試點之一,教學點負責人林雅玲回憶,“我們當年先后開設廣場舞班和太極拳班,兩個班報名人數都超額了。”

為擴大老年教育資源供給、推動老年教育下基層,去年3月,廈門市委文明辦、市委老干局、市教育局總結海滄區的做法聯合出臺的《指導意見》,以更高站位、更大力度、更系統化、更深層次推動這項探索步入新階段,并為二者融合發展提出明確路徑。湖里區濠頭社區新時代文明實踐站就因此迎來溫暖“變身”,一樓及四樓被改造為教學場所,為的是裝下一所大學——湖里區老年大學西部分校。李捍東和鄰居們正是在這里享受著“家門口的老年大學”帶來的驚喜。

在新時代文明實踐中心(所、站)建設老年大學教學點,打開了新時代文明實踐與老年教育融合發展的新路子,充分發揮各自的資源優勢,形成“1+1大于2”的惠民效應。“這里的教室上午供老年學員上課,下午和周末會更多承擔起新時代文明實踐站的功能,比如作為社區的4點半學校服務未成年人。”濠頭社區黨委副書記陳坤鑫告訴記者,湖里區老年大學西部分校與濠頭社區新時代文明實踐站“無縫鏈接”,社區會在課間向老年學員發布社區各類活動信息,引導和鼓勵他們利用所學所長積極參與到社區新時代文明實踐站的建設和各類志愿服務中來,大家的參與熱情都很高。

老有所學老有所為 發揮銀發人才作用

新建立的教學點凝聚著融合的力量,對老牌的基層老年教學點來說,與新時代文明實踐中心(所、站)的互動同樣帶來新氣象。扎根社區18載,過去一年,思明區老年大學前埔南分校,與社區大家庭的聯結變得更緊密了。“社區在政治立校上給予我們指導,也為我們的教學協調到更多資源,比如邀請市委講師團的專家給老年學員開講座。學校硬件條件也得到提升,大家用上了新桌椅。”前埔南分校常務副校長董嘉堃也觀察到了發生在學員身上的變化,“大家老有所為的天地更廣闊了,他們更有機會參與到社區新時代文明實踐站的志愿活動中,為社區老人慶祝生日、演出節目,最近我們攝影班的三位優秀學員還去給實踐站的志愿者上攝影課。”

家住翔安區金海街道鼓巖社區的繆雪萍也在親歷著變化,“身邊很多同學都成了志愿者,最近兩個月我們還開展了太極拳進校園活動。”繆雪萍告訴記者,過去一年來,社區為老年學員提供了更多老有所為的機會,讓她更有主人翁的感覺。“通過老年教育工作和新時代文明實踐工作的融合,我們更加注重引導老年居民利用所學所長參與社區治理、文明創建等志愿服務,從老有所學到老有所為。”鼓巖社區黨支部書記彭天河說,過去一年基層辦老年教育的支持力度更大了,師資有了更多保障。共建共享也讓基層的老年大學教學點更有實力更有吸引力,鼓巖社區教學點從5個班增加到了7個班。

新近揭牌的鷺江街道新時代文明實踐站老年大學教學點,也在此前融合開展文明實踐與老年教育的基礎上,充分發揮街道“銀發人才信息庫”作用,引導老同志更好地發揮銀發力量的作用,進一步加強文明實踐和老年工作的共謀共建,提升老年教育學習活動的品質和溫度。老年大學教學點既是老年人接受再教育的重要平臺,也是服務發展、奉獻社會的廣闊舞臺,越來越多長者在老年大學教學點找到了人生的新價值。記者了解到,各區已建立“樂齡志愿隊”“長者義工隊”等各類老人志愿服務隊465支。

總結經驗突出特色 培育示范教學點

基層老年教育工作持續推進,不僅有力破解老年大學“一位難求”,也為老年朋友帶來更便利、更貼心的教學服務。家住集美園博社區的魏秀蘭,是集美區老年大學園博社區教學點的學員,今年66歲的她在這里學會了吹葫蘆絲。“我就住在附近,來這里學習非常方便。”魏秀蘭說,今年她多了不少新同學,“因為是家門口的老年大學,省下了路上的時間,更加方便老人中午接孫子輩放學,報名的人就更多了。”過去一年,集美區老年大學也收到不少街道社區協調師資下基層的需求,老年教育力量和街道社區的聯動也越來越緊密。

家門口的老年大學也在尋找著自身的特色定位。同安區老年大學開設了蓮花褒歌班、丙洲南音班、烏涂戲曲班,把具有地方特色的非物質文化遺產帶到老年群體中。一個令人振奮的消息是,在老年大學的課堂上,老年人不僅收獲了非遺知識、非遺技藝,他們還帶著學習收獲創排節目、走上舞臺,參與比賽或公益演出等,展現長者風采。

隨著在新時代文明實踐中心(所、站)建設老年大學教學點的深入推進,老年朋友也對廈門的基層老年教育有了更多期待。如何進一步發揮優勢,推動基層老年教育提質升級,賦能城市文明?記者了解到,廈門市委文明辦將在已經取得初步成效的基礎上,進一步推動文明實踐與基層老年教育深度融合,聚焦推進共建共享,發揮文明實踐中心(所、站)平臺作用,推動各級各類教育資源下沉共享,持續豐富和優化老年人教學資源供給,讓老年群眾更有幸福感、獲得感。同時,在擴大品牌影響上再發力,指導文明實踐中心(所、站)總結鮮活經驗、突出亮點特色,在全市培育一批示范教學點,把老年大學教學點打造成廈門文明實踐的特色品牌項目,助力文明創建。廈門老年大學也將積極利用市校資源開展對基層教學點的業務培訓,多措并舉幫助提升基層師資隊伍水平,下一步還將發揮市校在遠程教育方面的優勢,為基層提供更多支持,積極發揮市、區兩級老年大學的引領帶動作用,提升基層老年教育質量,推動各教學點規范化建設,形成常態長效機制。

【數據】

●一年來,廈門市共建立老年大學教學點579個,基本實現全覆蓋。

●廈門市各區已建立“樂齡志愿隊”“長者義工隊”等各類老人志愿服務隊465支。(廈門文明網 廈門日報記者 郭睿)

東南網承辦

文明風網 版權所有

閩ICP備案號(閩ICP備05022042號) 閩新備 20060504號 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號