文明風4月10日訊 近年來,連城縣新時代文明實踐工作立足當地豐富的非遺文化資源,將非遺文化作為深化拓展新時代文明實踐工作的重要抓手,圍繞理論宣講、陣地建設、隊伍培育和活動開展,用志愿服務促進非遺文化傳承,用非遺文化傳承推動文明實踐落地生根,切實打通宣傳群眾、教育群眾、關心群眾、服務群眾“最后一公里”。

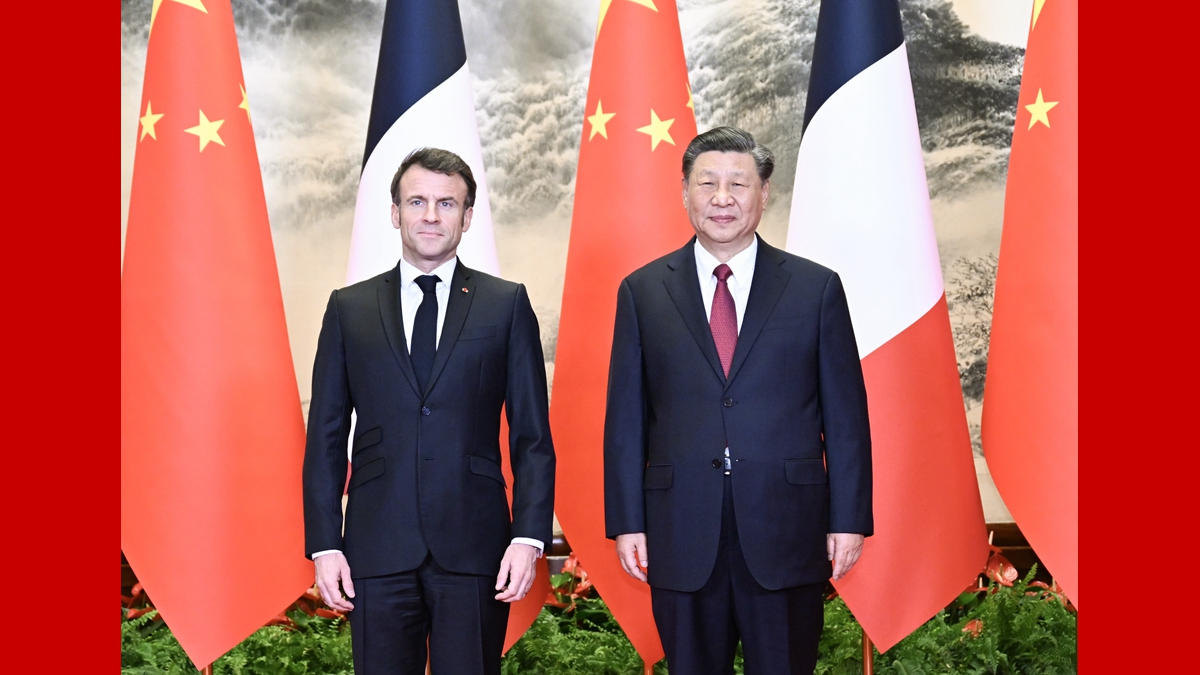

“金嗩吶文藝宣講”志愿服務隊進景區展演活動

“非遺+理論”鑄牢思想引領之魂

為推動非遺文化傳承和理論宣講,連城以非遺文化為載體、黨的理論宣講為內容、非遺文化志愿服務隊伍為主力軍,結合黨的創新理論及黨的二十大精神,創作了一批批群眾喜聞樂見的新作品、新形式,讓更多群眾在欣賞非遺文化同時推動黨的創新理論落地生根。

“金嗩吶文藝宣講”志愿服務隊,致力于傳承發揚閩西特色客家音樂,將唱腔優美、詞句豐富、詞曲通俗易懂、地方文化特色鮮明的閩西客家十番音樂與黨的政策方針有機融合,精心創作了“南詞鼓書”《圓夢中華》、說唱節目《紅土精神耀閩西》、詩朗誦節目《追步紅色腳印》等優質作品,開展“黨的聲音進萬家”文藝演出80余場次,服務群眾8200余人次,把黨的創新理論“唱出來”“演出來”“展出來”,讓黨的創新理論在群眾中“活”起來,推動黨的二十大精神深入基層、落地見效。

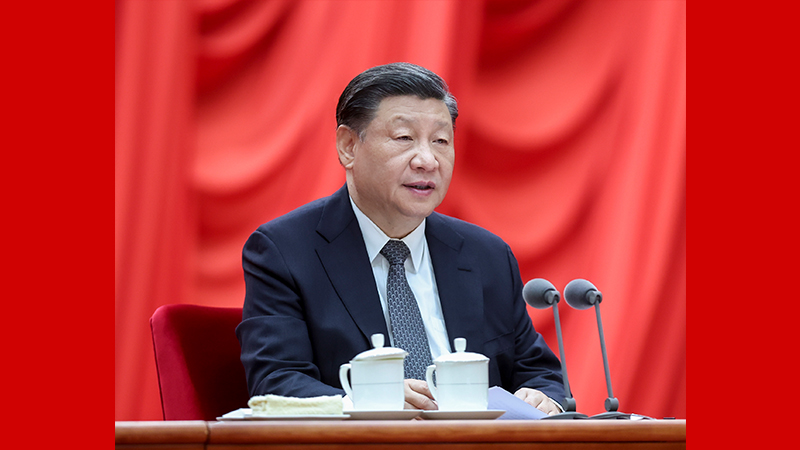

連城縣四堡雕版印刷流程館

學生在連城縣姑田大龍展陳館觀看志愿者抬龍頭

“非遺+陣地”豐富群眾文化生活

近年來,連城縣注重文化陣地建設和客家非遺文化傳承相結合,依托鄉鎮新時代文明實踐所(站),不斷豐富文明實踐的功能內涵,提升輻射帶動作用,發揮地域文化特色。目前,已建立四堡雕版印刷流程館、木偶藝術傳習中心、姑田大龍展陳館、連史紙傳習中心、連城拳傳習中心等12個文明實踐基地,相關基地不僅用于展示非物質文化遺產實物、保存非遺文化資料,還被作為開展傳承活動、培養后繼人才的固定場所,讓群眾零距離地觸摸“非遺”產品、了解“非遺”文化,感受“非遺”魅力,弘揚傳承中華優秀文化,增強廣大群眾對非遺文化的認知度、認同感,豐富人民群眾精神文化生活的同時,讓優秀傳統民族文化的價值得以凸顯。

非遺文化進校園活動

非遺志愿者教學提線木偶戲

“非遺+隊伍”培育新生傳承力量

在連城縣非遺保護與傳承中,人才培養也是關鍵要素。通過整合優質資源,積極挖掘非遺傳承人、文藝人才、文化能人,組建“連城非遺 薪火相傳”志愿服務隊10余支,大力培養新生代非遺傳承力量,使保護連城非遺文化力量重煥生機。

提線木偶戲在連城有著一百多年的發展歷史。為了更好地傳承和發揚提線木偶文化,連城縣成立了“提線木偶”志愿服務隊,通過進校園開設提線木偶興趣小組,使青少年兒童能更好地了解、學習和傳承提線木偶文化。連城縣實驗小學開設提線木偶進校園已十多年,編寫出《蓮韻鄉土》學習教材,讓提線木偶校本課程常態化、課程化有了保證,展示項目《傳承民間藝術,開發校本課程—“提線木偶”校本課程的構建》獲福建省教育廳三等獎,編創表演的提線木偶課本劇《沉香救母》《漢韻》《蓮韻》《人偶情》《西門豹》等先后獲得省、市、縣各級獎項。

連城拳展演活動

“非遺+活動”煥發文明實踐活力

為了讓非遺文化“活”起來,連城縣以深化拓展新時代文明實踐工作為契機,利用“我們的節日”“文化遺產日”等各類重大節慶和文化旅游活動,舉辦“藝術系列公益講座”,由非遺文化傳承志愿者授課,內容涵蓋雕版印刷、客家木偶戲、芷溪花燈、連史紙等技藝,用好、用活非物質文化遺產,讓廣大群眾在“家門口”享受精神食糧。廣泛開展“非遺進文明實踐所(站)、進校園、進機關、進軍營、進景區”等志愿服務活動,組織非遺展示展演活動800余場次,服務群眾3萬余人次,將非遺傳承融入新時代文明實踐,讓傳統文化“活”起來,讓群眾在家門口就能感受獨特的非遺文化魅力和濃厚的傳承氛圍。(連城縣委文明辦 鄒盈 林凡琪)

東南網承辦

文明風網 版權所有

閩ICP備案號(閩ICP備05022042號) 閩新備 20060504號 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號