楊友誠望著這些刺桐樹,就像看著自己的孩子。泉州晚報 供圖

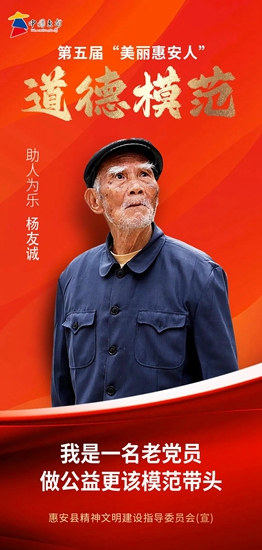

30多年來,惠安縣道德模范楊友誠用退休金買來樹苗,在惠安老家山霞鎮(zhèn)山腰村村道兩側累計種植5000多棵刺桐樹,成為村里抵擋海風的“綠墻”。80多歲高齡的楊友誠仍不改“獻身公益”初心,每月散盡5千多元退休金,慰問孤寡老人、重病家庭、困難學子,完善鄉(xiāng)村公益設施,成為家人口中的“月光族”。他說“因為我是一名老黨員,做公益更該模范帶頭”,他用行動詮釋了共產黨員不忘初心、無私奉獻的高尚品格。

楊友誠走在自己捐建護欄的小橋上。泉州晚報 供圖

“30年心血種成5000多棵刺桐樹”

山霞鎮(zhèn)山腰村村道兩側,四五米高的刺桐樹花開正艷,綿延一公里,紅紅火火。1991年,山腰村老黨員楊友誠退休返鄉(xiāng)后,開始種植刺桐樹,迄今種植5000多棵,最多時綿延三公里,延伸至相鄰的大淡村、新塘村,為村民擋風遮陽,提升美麗鄉(xiāng)村“顏值”。

如今楊友誠年事已高,87歲高齡仍不改“獻身公益”初心,每月散盡5000多元退休金,慰問孤寡老人、重病家庭、困難學子,完善鄉(xiāng)村公益設施,成為家人口中的“月光族”。“因為我是一名老黨員,做公益更該模范帶頭”,他用行動詮釋了共產黨員不忘初心、無私奉獻的高尚品格。

十月的秋天,陽光甚好。道路兩旁挺立著一棵棵刺桐樹,緊湊有序、綠樹成蔭。向村民打聽楊友誠,有的村民還不知道。可一問這些樹是誰種的,村民們就明白了有個叫“老楊”的人。據山腰村黨支部組織委員莊碧霞介紹,“這些刺桐樹有五千多棵,從山腰村到新塘村,再到大淡村延伸3公里,是老楊花了30年心血種成的。”

刺桐樹為村民遮風擋雨,成為一道靚麗的風景線。泉州晚報 供圖

1991年,楊友誠從安溪縣二輕局辦理了退休手續(xù),回到了闊別40年的家鄉(xiāng)——山腰村。山腰村東面臨海,一年四季風大雨多,有一次超強臺風在附近登陸,狂風肆虐。楊友誠村里村外轉了幾圈,看到大片房子被吹得七零八落,四處殘垣斷壁,心里十分酸楚。

作為一名退休人員,楊友誠原本可以領著退休金過著舒坦的日子,他卻尋思著如何為村里做點事情。有一天,他突發(fā)奇想:“我是不是可以借助以前在福建省農業(yè)科學院工作的技術經驗,在村道、溪邊兩側筑一道‘綠墻’,在美化環(huán)境的同時,又能在夏天起到一定的防風、乘涼作用。考慮到泉州的市樹是刺桐樹,那就種它吧。”

從此,山腰的村道上,出現了一個忙碌的身影。楊友誠幾乎把所有的時間、精力花在這條村道上。每天天一亮,他就扛起鋤頭、帶上柴刀,在村主干道、溪流邊清理雜草,尋找合適的樹穴,栽下了一棵又一棵刺桐苗子。他的家人回憶道:“有時候碰到刮風下雨天,連一口飯都顧不上,趕去為小樹苗培土加固,比照顧親孫子還上心。”

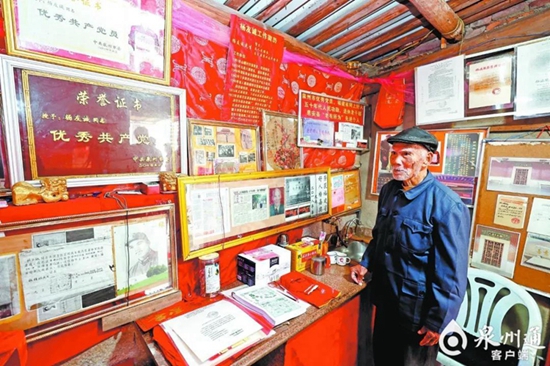

滿墻獎狀和新聞報道,見證楊友誠的初心和行動。泉州晚報 供圖

“沉默寡言的老楊是真心在做好事”

一年,兩年,三年……隨著時間的推移,買刺桐苗子需要一筆又一筆不少的資金,怎么辦?楊友誠每天省吃儉用,把當時每月的174.21元退休金大部分拿出來買。家人曾抱怨過:“老頭子退休金都不知道花哪里去了,也沒照顧到家里。”

然而,楊友誠種樹的行為,在當時這個封閉的村莊,讓大多數人無法理解。質疑、破壞,每一種反對的方式,猶如一把鋒利的尖刀,刺向老楊的心窩。那段時間,楊友誠反復地告訴自己:“我栽樹,不就是為了后人乘涼嗎。作為一名黨員,做對的事情,怎能輕言放棄?”于是,他堅定信念,再次扛起鋤頭,有人偷砍一棵,他就補種一棵。

幾年后,當村民看到兩側整齊、蔥綠的小樹點綴著村道的時候,質疑聲才逐漸銷聲匿跡,反而有村民由衷地感嘆道:“平日里沉默寡言的老楊,是真心在做好事。”

種了二十多年的樹,很少有人知道,那些年,楊友誠與生前的老伴住在一間磚石混砌、面積不足10平方米的小平房,床鋪的外側搭著一個簡陋的小灶臺。

“老楊的衣服縫縫補補舍不得換,都是為了幫助其他更需要的人,只要有錢,他都會捐給學校,捐修公路,捐給孤寡老人、貧困二女戶,還有孤兒。”老楊的家人回憶道:“直到有一次受過老楊幫助的人親自上門來道謝,我們這才知道,原來他幫助了那么多人。”漸漸地,家里人對老楊的抱怨少了,甚至開始幫他“搭把手”。同時也給后輩們樹立了學習的榜樣!

如今,87歲高齡的老楊身材消瘦,臉膛黝黑,視力和聽力逐漸衰退。談及退休后所做一切的初心時,老楊說道:“種樹啊,那都是過去了,不值得一提。黨培養(yǎng)了我,我為人民做點事,我這輩子最驕傲的事情就是當了62年的黨員。”。(惠安文明網)

人物簡介:

楊友誠,1935年出生,惠安縣山霞鎮(zhèn)山腰村村民、安溪二輕局退休干部。1988年獲評安溪縣直黨支部“優(yōu)秀工作者”、2014年6月榮獲評泉州市優(yōu)秀共產黨員稱號、2018年入圍“福建好人榜”、2022年9月獲評第五屆“美麗惠安人”助人為樂類道德模范。

東南網承辦

文明風網 版權所有

閩ICP備案號(閩ICP備05022042號) 閩新備 20060504號 廣播電視節(jié)目制作經營許可證(閩)字第085號