四季花海月牙灣。蔡文原攝

文明風7月21日訊 馬路上,紅燈停,綠燈行,禮讓行人的車輛井然有序;餐館里,顧客們自覺打包,“光盤”行為成為新風尚……盛夏里的漳州,文明之花處處綻放,美入眼簾,潤人心田。

創建為民,催生城市蝶變

創建為民,為民創建。城市之變,功在精細、貴在創新。漳州市在文明城市創建工作中,始終牢記奮斗目標,始終牢記為民利民的根本,用心用情用力解決好群眾關心的居住、出行、教育等諸多實際問題,讓文明城市創建成為造福群眾的民生工程、民心工程。

據悉,2018-2021年,累計投資11.637億元,對180個老舊小區實施改造,改造涉及建筑1475幢,建筑面積約520.07萬平方米,惠及居民57301戶。

2019年以來,僅薌城區累計實施48個背街小巷整治提升項目,累計總長度1.21千米,總投資14524萬元。

2022年,梳理了“小區或市場周邊的街巷、城中村村道、居住小區紅線內的開放式通道”三種急需改造提升的背街小巷,計劃改造142個、投資6860萬元,目前已建設完成70個。

“市容越來越漂亮、馬路越來越整潔、出行越來越方便,我相信漳州一定會成為一座讓本地人自豪、外地人向往的魅力之城。”市民馬玲說。

崇德向善,志愿風尚浸潤人心

當文明實踐活動從“政府配菜”轉向“百姓點單”,每個人都能成為實踐主體,并通過線上線下雙聯動帶動更多人參與到志愿服務中來。“事實上,我們新時代文明實踐服務隊,已實現了不同年齡層志愿者的廣泛參與,活動項目更是跳出了傳統模式、不斷推陳出新。”市委文明辦工作人員告訴記者。

落腳在“實”、突破在“新”,漳州市涌現出越來越多叫好又叫座的特色化項目,如東山縣頂街社區“小巷管家”,以一間房屋為一個“守望單元”,形成“定巷聯防、管家守望”,實現社區共建共治共享;長泰區古農農場新時代文明實踐所成立了“找碴我最行”志愿服務隊,幫助轄區內76家企業排查隱患逾千處,7年來實現企業安全隱患排查零盲區、零事故。

截至目前,全市實名注冊志愿者83萬人,占全市常住人口比例16.43%;注冊志愿服務團體7320個。

共建共享,市民生活更加幸福

創建為民、創建惠民,創建同樣需要全民參與、全民共建共享。

烈日下清理垃圾的環衛工,路燈下勸說占道攤主文明經營的城管隊員,耐心為群眾化解糾紛的社區書記,自覺清理樓道垃圾的老舊小區居民……每個人都在各自的“小微”陣地上貢獻力量。從干部到群眾,從城市到鄉村,這座城市的文明改變讓人們看到了“眾志成城”的新時代內涵。

“依托‘互聯網+’‘110+’思路創新群防群治組織形式,推出‘薌里薌親’App。上線以來,注冊的群眾志愿者逾30萬人,組織參與138.67萬次巡防任務,主動成為社會治理活動的參與者、實踐者和受益者。”市公安局情報指揮中心工作人員介紹道。

“講文明話,辦文明事,做文明人”“鄰里和睦,守望相助”……如今行走在漳州,無論是在熱鬧的街區還是僻靜的小巷,文明元素抬眼即看、駐足可觀。

加壓奮進,常態長效促提升

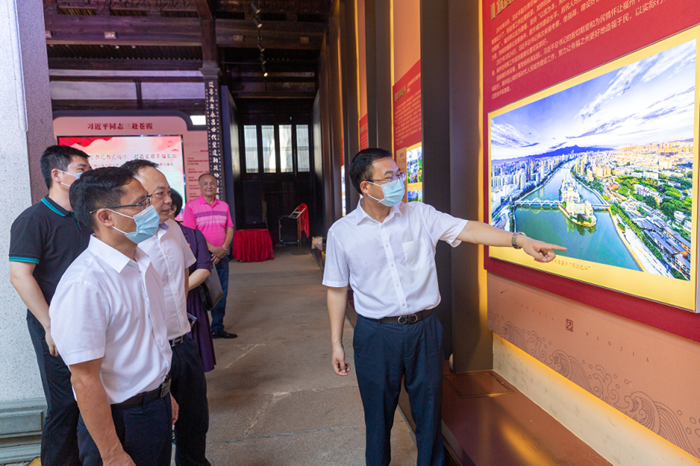

“各級各部門要深入學習貫徹習近平總書記關于精神文明建設和城市工作的重要論述,樹牢‘人民城市人民建,人民城市為人民’的理念,提振精神、擔當作為、攻堅克難,齊心協辦推動文明城市創建工作提質增效,切實讓人民群眾的獲得感更強,幸福感更可持續、安全感更有保障”。在全國文明城市創建工作推進會上,漳州市委書記張國旺表示。

今年來,相繼出臺《進一步建立健全全國文明城市常態化長效化機制的實施意見》《進一步完善全國文明城市創建常態化督查工作機制》等文件,印制《漳州市創城口袋書》,調整市直單位掛鉤社區創城工作,確保了責任全覆蓋、管理無真空、創城無死角。

還定期通過電話、網絡、實地走訪調研、座談會等渠道,征集群眾對文明城市建設的意見與建議,瞄準創建的難痛點,以群眾滿意為最終標準,有的放矢提升和拓展創建成果,向著更高水平的全國文明城市邁進。

文明提升無止境,創城永遠在路上!初心如磐,使命在肩,立足新起點,我們不忘初心、矢志不渝!我們相信,在市委市政府的堅強領導下,在全市廣大干部群眾的團結拼搏、共同努力下,漳州城市文明水平和社會文明程度將持續提高,人民生活將更加幸福美好!(漳州文明網 福建日報 蘇益純)

東南網承辦

文明風網 版權所有

閩ICP備案號(閩ICP備05022042號) 閩新備 20060504號 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號