以慈善之名 紓困助公益

贈人玫瑰,手有余香。樂善好施是泉州人的優良傳統,在富起來后,這種慈善精神得到進一步發揚光大。不管是知名人士還是普通百姓,他們都留下了眾多扶貧濟困、熱心公益的事跡。

在師資薄弱時,他興辦培文師范學校培養老師,在高中擴招時他創辦培文高級中學,幾年前幼兒園學位緊張之際,他又捐辦幼兒園。他就是安溪培文師范的創辦者施金城先生,他傾盡所有先后捐獻1億余元在家鄉興辦6所學校,惠及2萬多名學子,被譽為“安溪的陳嘉庚”。今年5月份,施老先生與世長辭。記者獲悉,學校請人制作了施老先生夫婦的塑像,待學校擴建完成后,將擇址樹立,以紀念施老先生,弘揚他愛國愛鄉的精神。

施金城先生(右二)生前常常回鄉支持教育事業發展

南安洪梅鎮梅溪村的九旬老人陳飛一家曾是五保戶,受過政府幫助。后來生活富裕了,她和兒女都盡力反哺社會。今年年初老人臨終前,多次提出要將她存折里的錢捐5萬元給洪梅衛生院,捐2萬元給村老人會。老人還囑咐兒女,要移風易俗,喪事一切從簡。為此,老人去世后,兒女只用了1天就把喪事辦完,兒子陳國元按照母親遺愿完成了捐獻。

安溪白瀨鄉長基村婦聯主任柯麻油家也曾被列為貧困戶,她通過養殖山羊實現了脫貧。如今的她,正努力帶動其他生活困難的鄉親過上更好的日子。“脫貧之后,我更加認識到黨的偉大。今后我將繼續努力,幫助村里困難群眾過上更好的生活,以實際行動踐行共產黨員的初心和使命。”(吳志明 郭芳蓉)

以愛情之名 相扶六十載

少來夫妻老年伴,他們相濡以沫,恩愛攜手走過六十余載。沒有花哨的儀式和過多的甜言蜜語,愛情在耐心磨合下融進生活,化成生活的點點滴滴。他們,為最美的愛情注解。

陳錦斌和陳秀菊相濡以沫65年

“他對我特別好,我就死心塌地地跟著他了。”今年86歲的陳錦斌和陳秀菊夫婦相濡以沫走過了65年,“秀恩愛”是他們的日常。1955年,兩人在黨組織安排的“相親”中相識相愛。盡管婚后生活條件艱苦,但兩人不離不棄,相互扶持,共渡難關。生活中每當兩人有不同意見時,也從未吵過架,總是商量著來。他們用實際行動向子女們詮釋了“琴瑟調和”“白頭相守”的深刻含義。

“她就是我的雙腿,而我是她的雙耳。”上世紀50年代初,年輕帥氣的小伙子黃麗琨與活潑開朗的姑娘黃秀花在南安詩山相遇。后來,兩人因一封情書定終生。結婚時,他們只有3元錢買的茶葉和一床3斤的棉被。結婚當晚由于棉被不夠暖和,他們找區干部借了件雨衣蓋在身上取暖。然而,黃秀花毫無怨言,默默陪伴,兩人攜手走過66年歲月。如今,黃麗琨因腿腳受傷不能正常行走,黃秀花靠助聽器維持聽力,夫妻倆無論去哪里都會結伴同行,相互扶持。

黃麗琨和黃秀花攜手走過66年歲月

近日,記者再次見到黃麗琨和黃秀花夫婦時,他們依舊用他們獨特的相處方式生活著:黃秀花阿婆四處忙活,泡茶、拿零食、翻找照片。黃麗琨老伯則坐在一旁,充當“發言人”和老伴的“翻譯人”,和記者細細分享著近幾個月來的生活。(郭芳蓉 魏曉芳)

以夢想之名 縱馬走天涯

為夢想而活,做自己愿意的事。騎行世界,縱馬走天涯,來一場說走就走的旅行,他們以實際行動為快意人生注解。

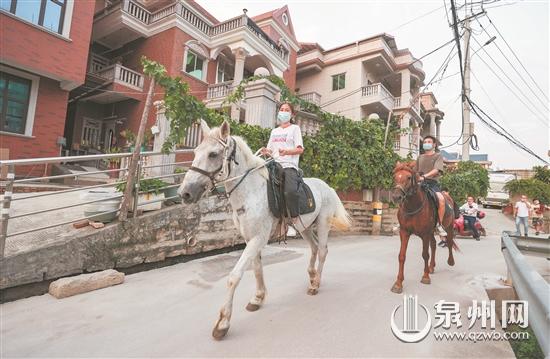

2020年4月,南安市官橋鎮嶺兜村的鄭景泰和張雯晴夫婦,從祖國西北的新疆伊犁出發,跋涉7000公里,途經甘肅、寧夏、陜西、湖北等七個省份,于2021年9月回到東南的福建泉州,完成縱馬騎行的夢想。

鄭景泰夫婦騎馬旅行回到家鄉

鄭景泰是東北人,在泉州一家律師事務所當律師。“每個人心中都有騎馬仗劍走天涯的少年俠客夢吧。”他說,自己是個文學青年,喜歡歷史、武俠、散文,從小就有一個“馬背上的俠客夢”,也夢想著有一天能過上“喂馬、劈柴,周游世界”的生活。從西南政法大學畢業后,他曾到西藏地方法院工作,而后輾轉多地。女兒出生后,為了實現夢想,他做了規劃,暫停工作,縱馬騎行,全程下來花費超過40萬元。

回到泉州后,夫妻倆基本回歸到以往工作、家庭的生活節奏。“除了花費時間和財物,出去騎行一趟對體力和精神都是極大的考驗。”張雯晴說,目前他們的重點還是家庭、孩子和工作,未來短時間內不會再騎馬出行。 (廖培煌)