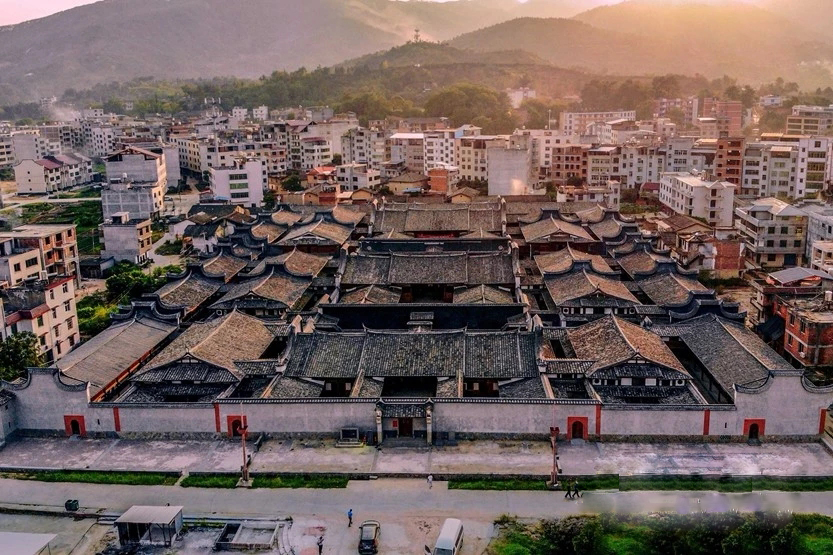

航拍宏琳厝??? 閩清文明辦供圖

文明風6月26日訊? 氣勢恢宏的古厝、意蘊悠長的摩崖石刻、設計精妙的古橋……在閩清,悠久的歷史、燦爛的文化與勞動人民的智慧孕育了數量眾多的文物古跡。為保護好這些不可再生的珍貴文化資源,近年來,閩清縣扎實推進文保工作,保護好文物古跡,并合理創新利用,讓當地的歷史文化資源不斷迸發新的活力。

修舊如舊 災后文保遇新契機。宏琳厝始建于18世紀末,共有大小廳堂35間,住房666間,是我國最大的單棟建筑古民居。厝內縱橫有序,雕梁畫棟,工藝精湛,素有“民間故宮”之稱。然而,2016年“7·9”特大洪災造成宏琳厝整體建筑嚴重損毀。

災情發生后,縣委縣政府高度重視,立即組織前期清淤和止損工作,對部分傾斜的墻體、木構架先行進行支撐,進行了高效保護性搶救工作。為盡可能還原宏琳厝的歷史面貌和格局,在修復過程中,始終以“修舊還舊”為原則,盡量做到“材料不變、工藝不變”。比如,修繕屋檐扎口時,采用了宏琳厝過去建設使用的老工藝,用貝殼燒制的灰加烏煙等材料調制扎口,在新建外墻墻體中,依然保留著過去“外小內大”的窗戶結構。歷經近3年的修繕,古厝已完成90%“重生”進度,遠觀恢弘,近看精妙,處處顯露匠心。

“2016年的洪災給我縣文保帶來重創,但也為文保工作帶來了新契機。”閩清縣博物館館長林躍先介紹,災后,縣博物館全員出動到各鄉鎮查看文物古跡受災情況,并向村民宣傳文保重要性。近年來,在不改變文物原狀的原則指導下,閩清縣對朱厝漢閩越王廟、芝田宮、合龍橋等進行了搶救性修復。

民間參與 留住根脈傳承記憶。在閩清,古厝的保護不僅具有保存歷史、保存鄉村文脈的公共價值,對于當地村民而言,這些古厝也是家族根脈與舊時生活記憶的載體。

位于坂東鎮坂西村的學龍厝、梅溪鎮樟洋村的文昌宮在“7·9”洪災中受到損毀或在風雨中日漸破敗,出現了不少“拆掉蓋新房”的聲音。但不少村民作為保留古厝原有面貌的有力支持者,表示保住這座老房子,就是保住自己的“根”,留存住記憶,也是對歷史價值的保護。本地村民和鄉賢自發集資,修復學龍厝和文昌宮,每逢傳統節日,學龍厝祭祖儀式熱鬧十足。文昌宮延續了早期文教場所功能,作為當地的綜合文化服務中心免費對外開放,成為了村里的孩子們在寒暑假讀書的好去處。

在閩清,具有一定保護價值且登記在冊的民間古厝有200多間,文物保護不僅是政府的工作,更需要來自民間的支持。為此,閩清縣文體旅局、縣博物館鼓勵引導民間力量參與文物保護利用,指導民眾運用地方材料,采取傳統營造技術進行修復保護,恢復古建筑歷史特色。近年來,民間參與保護的古厝包括貴才厝、可霖厝、娘寨、山墩古寨等。

活化利用 發揮文物古跡價值。文保工作應與經濟發展相輔相成。“要讓文物活起來。”林躍先說,保護文物不應當“雪藏”文物使之變為“死物”,而應當對文物進行合理利用,發揮其價值。為此,閩清縣積極引進高校、文創團隊等力量為古厝保護與合理利用注入新活力。

今年寒假,清華大學在閩清縣的鄉村振興實踐隊選址樟洋村寶蔭厝,作為“清華大學—閩清學生鄉村振興工作站”的建設地,為寶蔭厝定制改造方案。“我們計劃在寶蔭厝打造傳統建筑和農業教育空間,為‘拋荒’的古厝注入‘教育振興’的新功能,同時也將此作為高校資源助力當地鄉村振興的一個平臺。”清華大學學生鄉村振興工作室相關負責人韓昊慶說。

在梅城印記特色歷史文化街區,省青年建筑師協會和來自臺灣的文創團隊也為老街區積聚人氣做出了努力。臺灣泰可文創公司為街區修繕改造過程拍攝紀錄片、挖掘街區老故事、并策劃街區主題活動等。街區內設立“閩清縣臺灣青年創業就業基地”,引進臺灣文創設計企業參與特色歷史文化街區、傳統老街巷的保護、建設、運營等。這些文創團隊將閩清縣本土傳統與臺灣經驗相結合,對于老街區的保護開發提出了很多新穎且頗具啟發的建議。

東南網承辦

文明風網 版權所有

閩ICP備案號(閩ICP備05022042號) 閩新備 20060504號 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號