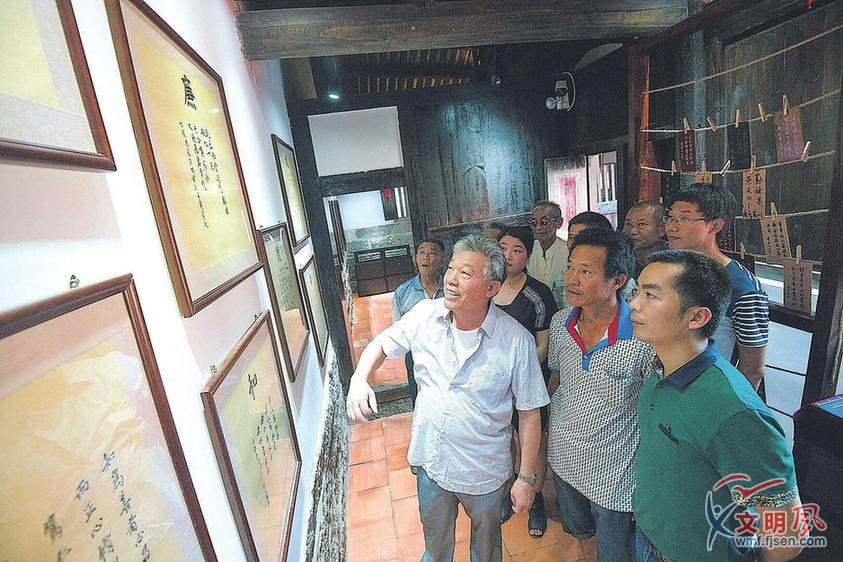

在埭美古村“家風(fēng)堂”,陳訓(xùn)生(左一)為村黨員講解家風(fēng)家訓(xùn)?

文明風(fēng)11月14日訊? 近年來(lái),龍海在在保護(hù)修繕古村落、古街、古厝的基礎(chǔ)上,注重選擇具有文化底蘊(yùn)和景觀價(jià)值的老建筑,大力培育扶持家風(fēng)建設(shè)示范基地,打造傳承家風(fēng)文化新載體,為鄉(xiāng)村振興培育軟實(shí)力。

埭美古村“家風(fēng)堂”:讓好家風(fēng)代代傳

“我的假期只有六天,排隊(duì)買票擠掉了一天,車輪子碾碎了兩天,到山坡上拜訪故人用去半天,原以為剩下的時(shí)間可以陪母親嘮嗑,可一張開嘴巴時(shí)間就用完了……”在東園鎮(zhèn)埭美古村的家風(fēng)堂里,一首《喊一聲娘》勾起了眾人淡淡的鄉(xiāng)愁。

“家風(fēng)堂”坐落在民風(fēng)淳樸的埭美古村,占地面積約250平方米,由陳氏古厝保護(hù)性修繕而來(lái),以“傳家風(fēng)家訓(xùn),享家珍家譽(yù)”為主旨,設(shè)有“家和人樂(lè)”“良方教子”“修身持家”“家譽(yù)滿堂”等8個(gè)展廳,立足埭美古村建筑“和”文化,通過(guò)文字、物件、圖片、影音資料、3D場(chǎng)景等載體,從不同角度展現(xiàn)、弘揚(yáng)閩南特色的“家風(fēng)文化”。

在核心展室“家和萬(wàn)事興”里,有12名小學(xué)生親自動(dòng)手完成的“仁、義、禮、智、信、忠、孝、悌、節(jié)、恕、勇、讓”的剪紙作品,其他展室也分別展出了埭美古村陳氏家族優(yōu)良家訓(xùn)家風(fēng)、龍海部分姓氏族譜家規(guī)、新舊24孝對(duì)比圖、身邊好人、本地鄉(xiāng)賢、古村美景等,從不同角度詮釋和弘揚(yáng)閩南特色的“家風(fēng)文化”。

“家風(fēng)堂不求標(biāo)新立異,反而追求‘土里土氣’,樸實(shí)無(wú)華地展示尋常百姓家的好家風(fēng),讓和諧優(yōu)良的文化傳統(tǒng)與閩南古厝交相輝映。”龍海東園鎮(zhèn)黨委秘書黃國(guó)軒介紹。去年3月,家風(fēng)堂被省婦聯(lián)命名為“福建省家風(fēng)家教示范基地”,如今已是當(dāng)?shù)亻_展“好家風(fēng)好家訓(xùn)”活動(dòng)的重要場(chǎng)所。

田頭村與福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院,共建“田頭黨校”,打造體現(xiàn)“以黨建為龍頭,引領(lǐng)田頭村鄉(xiāng)村振興之路”的全國(guó)示范性文明幸福村。圖為實(shí)踐隊(duì)員參觀“田頭黨校”

田頭水鄉(xiāng)“歸田居”:承繼勤勞無(wú)私的好家風(fēng)

無(wú)獨(dú)有偶,在浮宮鎮(zhèn)田頭村,也有座利用古厝改造而成的“歸田居”。

田頭水鄉(xiāng)有著“流渡公”的美麗傳說(shuō)——170多年前,田頭村水道縱橫,村民依靠渡船過(guò)河,卻有位渡船人每天風(fēng)雨無(wú)阻地護(hù)送村民擺渡過(guò)河,且分文不取。村民感恩他的善行,尊他為“流渡公”。

然而,田頭美麗的故事一度被打斷。河岸邊一座座菇房和豬圈讓水鄉(xiāng)變得雜亂不堪,賺錢的誘惑讓相互間的尊重不再,對(duì)于故土的情感變得淡漠。在竭澤而漁還是與水共生的選擇中,田頭村黨支部喊出了大多數(shù)村民的心聲:“水鄉(xiāng)富起來(lái),不能沒(méi)有了水;有了錢毀家園,不能長(zhǎng)久。”

從2014年開始,村里黨員帶頭清豬圈、拆茅廁、騰土地、捐款物。實(shí)實(shí)在在的行動(dòng),讓村民們感到,無(wú)私奉獻(xiàn)、助人為樂(lè)的“流渡公”又回來(lái)了。

漸漸地,7000多平方米的豬圈和菇房消失了,沿河近70座古厝修繕一新,岸邊修建了閩南傳統(tǒng)紅磚走道、青石護(hù)欄,水鄉(xiāng)重新煥發(fā)生機(jī)。好的改變不僅能留住鄉(xiāng)愁,更能振奮人心。越來(lái)越多村民加入義務(wù)勞動(dòng),自愿無(wú)償拆除搭建,鄉(xiāng)村創(chuàng)建資金中有1/3近600萬(wàn)元是村民捐贈(zèng)的。

村民們意識(shí)到“流渡公”的質(zhì)樸精神不能丟。于是,在村里的郭氏古厝,一座“歸田居”建成了。“祖訓(xùn)傳家”“美德和家”“賢才聚家”“勤儉安家”和“田園美家”等5個(gè)房間,里面不僅陳列著許多有“古早味”的閩南器物,還有記錄著田頭村郭氏勤勞無(wú)私等優(yōu)秀家風(fēng)文化的書畫、雕塑。

“我們要讓年輕一代承繼勤勞無(wú)私的好傳統(tǒng)。”在“歸田居”做義務(wù)講解的老黨員郭祥財(cái)說(shuō)。2017年,歸田居被列為龍海市廉政教育基地,迄今已接待群眾6萬(wàn)余人次。

雙弟農(nóng)場(chǎng)“場(chǎng)史館”:不忘艱苦奮斗的集體好家風(fēng)

在雙第華僑農(nóng)場(chǎng),位于農(nóng)場(chǎng)大院內(nèi)的場(chǎng)史館,則收藏著歸僑從海外帶回的縫紉機(jī)、鐵箱,原住民生產(chǎn)生活的物品,如鋤頭、鐮刀、鐵鎬、茶缸、水車以及不同時(shí)期的證件票據(jù)、文獻(xiàn)資料等百余件事物以及見(jiàn)證農(nóng)場(chǎng)各個(gè)發(fā)展階段的珍貴照片132幅,承載記錄著廣大華僑的共同記憶和農(nóng)場(chǎng)建場(chǎng)創(chuàng)業(yè)的光榮歷史。

雙第華僑農(nóng)場(chǎng)成立于1960年2月,為全國(guó)接待安置歸難僑而成立的84個(gè)華僑農(nóng)場(chǎng)之一,先后共接待安置印尼、越南、緬甸、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、新加坡、沙撈越等8個(gè)國(guó)家歸難僑13批4719人。場(chǎng)史館的建成,承載著廣大華僑共同記憶和農(nóng)場(chǎng)建場(chǎng)創(chuàng)業(yè)光榮歷史。

“建這個(gè)館,就是為了讓廣大歸僑和當(dāng)?shù)孛癖娎斡涀∞r(nóng)場(chǎng)建設(shè)發(fā)展的艱苦奮斗歲月,不忘我們的集體好家風(fēng)”。雙第華僑農(nóng)場(chǎng)黨委書記莊立新說(shuō)。目前該館已經(jīng)接待緬甸、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、新加坡等多個(gè)國(guó)家歸僑和游客到雙第旅游參觀。(龍海市文明辦供稿)

東南網(wǎng)承辦

文明風(fēng)網(wǎng) 版權(quán)所有

閩ICP備案號(hào)(閩ICP備05022042號(hào)) 閩新備 20060504號(hào) 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證(閩)字第085號(hào)