朱熹曾在靈溪谷內的墻下讀書

文明風5月11日訊(通訊員 林勁峰)晉江市靈源街道靈水社區,是靈源街道最大的社區,晉江市著名僑鄉之一。這里的靈源山,綠樹如蔭,空氣清新,是城市一山一水慢行系統的一段。靈源山腳下,面積5.61平方公里的靈水古村落里,居住著靈水吳氏居民,200多棟既有閩南風格亦有南洋風貌的古厝,散布在彎彎曲曲的石板路中,記錄著流逝光陰里的村落故事。

靈水,古稱靈水堡。宋仁宗嘉祐元年(公元1054年)御史吳中復與兄弟吳中純隱居于靈源山修道,山上溪澗之水繞村而流,村莊因此得名。因“靈”而名,讓村落煥發文藝氣息,村落里那些口口相傳的故事,傳遞著淳樸的民風,勤學、積善的家風,清廉勤政的作風。這些精神世代頌揚,隨著吳氏子孫在海內外傳承和發揚。

今天,邀您來一場在靈水古村落的徒步,走進厝邊巷弄的歷史中,登靈源山觀美景,享受一段悠閑的時光,品味這個緊鄰現代城市邊的古村落里的人文情懷。

吳從憲故居

寧靜村落孕育人才 鐫刻家訓代代相傳?

《靈水吳氏公譜》記載,吳姓先祖隨開閩王王審知從河南光州遷到南臺興化府塘下,再由興化府遷到泉州晉江龜湖象畔加埭。那地方的七星山上有蘇木之祥瑞,以往傳說為“蓮葉出水”的吉祥福地,吳氏祖先便住了下來。后傳至靈水的始祖懶翁,他“慕靈源山水之勝,復自象泮徙居靈水”。在靈水古村落里,至今生活著吳氏的后代,吳氏后代的足跡如今遍布世界各地。

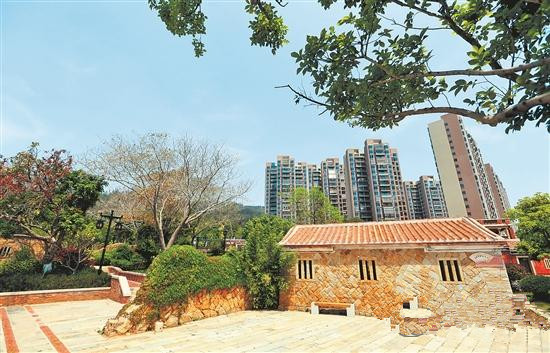

古村落雖位于城市主干道邊,但一步入古村落,置身城市高樓之外、出磚入石的閩南大厝里,仿佛時空穿越,讓人感受到別樣的清新與寧靜。

古村落保護工作領導小組的辦公地點,位于吳良師大厝。今年70多歲的靈水當地人吳式加老人介紹,這是一座二落三開間的大厝,大門兩邊的青草石上,吳良師(1880年—1942年)親筆寫下“聲傳閣囊肅門楣,筆寫俚歌不算詩,只恐兒孫忘識記,謹將句子刻于碑”的石碑,諄諄告誡子孫應認真讀書,遵祖訓,不辜負祖先的期望。“他不但興建家業,創建靈水老街,對家族公益事業如辦學、鋪路、建靈源寺都慷慨解囊,對困苦之人樂于幫助。”吳式加說,吳良師的后代分布在漳州、山西、臺灣等地以及海外,在各自的領域都有所建樹。

靈水古村落共有200多座古建筑,保存完好的有140座,連片分布在靈水前鄉、后鄉。在吳式加的帶領下,我們往古村落深處走去,閩南“皇宮起”的古式大厝、中西合璧的華僑番仔樓和具有海洋風情的石構民居,代表著晉江從明清以來不同時期的建筑風格。這里有裝飾華麗的祖厝宗祠,還有濃厚宗教色彩的宮觀寺廟,有昔日名人的故居,更有保持中原傳統和閩南特色的古民居,底蘊深厚。

歷來,靈水古村就有將家庭對子孫立身處世、持家治業的教誨傳承流傳的美德。在很多古厝入戶大門兩邊的青草石上,用文字刻寫著鼓勵子孫多讀書、為人忠厚、與人善交、勤儉節約的家訓,讓子孫在入家門的一刻,耳濡目染,銘記家訓,謹記家史。

據了解,至明嘉靖四十年(1561年),靈水吳氏已成為出名的望族,從明洪武至今的600多年間,吳氏后裔人才輩出,據不完全統計,包括監察御史一人,大理寺卿一人,太子太傅工部尚書一人,知府五人,同知一人,知縣九人,總兵、司馬、將軍、別駕等數人。

好家風培育好品格 三朝御史三代清廉?

在村落的吳氏家廟內,有一塊“三朝御史”的匾額,是靈水鄉賢明朝監察御史吳從憲的官匾,他任過明嘉靖、隆慶、萬歷三朝的監察御史。今年70多歲、古村落辦主要成員黃鵬飛老人介紹,《泉州府志》《晉江縣志》《靈水吳氏宗譜》和很多有關史料中,都有記載吳從憲及其伯父吳希澄、次子吳可遠三代人為官清廉、勤政的政績。這個故事,當地的靈水人都知曉,無不贊嘆。

自古廉者勤為民。吳希澄(1491年—1573年),曾任廣東長樂知縣。任職期間,他關心百姓疾苦,把百姓的事放心上,廣泛發展農業,讓人民有存糧,無論遇到旱災或水災,百姓便不用為生活而擔憂。他上任時,妻子帶紡紗機隨從,后來因為不恥與貪瀆之徒為伍憤而辭官。離任時,只有十二兩銀子帶回家鄉。返鄉后,他投身農耕,閑暇教兒侄讀書。

長輩為晚輩樹立了榜樣,好家風得到流傳。吳從憲(1522年—1581年),少年時跟著伯父希澄,把他當自己的父親一樣對待。伯父清廉為官、勤儉為人的精神,深深影響著吳從憲。萬歷版《泉州府志》記載著這樣一個故事:吳從憲性情寬厚,當他還是學生,在泉州開元寺讀書時,有一次看見一位女香客失落一對金釵,他立即叫住這位香客,拾還金釵。后來為官,他體察百姓疾苦,為百姓興修水利;隆慶六年(1572年)巡按山東,青萊等州三年沒有雨,他帶領吏民登泰山為民祈雨;萬歷二年(1574年),在京監文武試,有中官弄權不法,他不寬容,上書請求罷免;萬歷三年(1575年),再次巡按浙江,五月十三日突發臺風引發災害,數萬畝被毀,數以萬計的人死亡,他不計較個人得失,“動用官庫銀若干萬,親自監督填塞加固,堤岸至今海岸無沖崩之苦”。百姓得救了。但因為吳從憲的“先斬后奏”惹惱當朝皇帝,被貶后隱居靈水生活。

家風是一種無言的教育,無形中影響著孩子的心靈和成長。吳從憲次子吳可遠(1545年—1594年)萬歷十三年(1585年)奉差出使高麗(朝鮮)。高麗國國王很高興,想要送禮給可遠。可遠拒絕未果,后來出于禮節,可遠收下禮物,在回國時,他托送行官轉達答謝信給國王,信中寫明所贈財物原封不動,交使館人員轉交國王。這件事在當時的高麗國被一致贊揚,都說上國的大官品德高尚。

這就是流傳在古村落里的“三朝御史三代清廉”的故事。近年來,靈源街道將家風家訓融入黨風廉政建設宣傳教育之中,結合“三朝御史”的家風傳承,在靈水古村落建設“御史第”家風家訓展館,結合本地較有文化背景的家規家道深入挖掘、傳承弘揚具有本土特色的家風家訓,有力地推動全社會形成廉潔自律、修身齊家、崇德重禮的良好風尚。

長兄如父樹好表率 孝敬長輩兄弟友愛?

村落里的吳氏宗祠,現在是老年人活動中心,日常村里有活動,或者老年人的日常活動,都在這里。關于這座宗祠,是一個關于孝道與親情的故事。

故事的主人公,叫吳東籬(1465年—1528年)。東籬20歲的時候,父親去世了,這個年紀,正是懷揣夢想的年紀。但是對于東籬來說,父親早逝,家徒四壁,一家人連吃飯都成問題,談何夢想?

為了這個家,東籬的母親付出了很多,為了能讓自己的孩子吃上一口飯,好好讀書,她經常餓著肚子干活,省下糧食,給自己的孩子。前有孟母三遷,后有吳母推食。不久,東籬發現了母親的這個秘密。那個晚上,他跪在母親面前,求母親拿起飯碗吃飯,如果母親有一頓飯不吃,他就跪著不起來,自己也陪著。20歲,為了生計,身為長子的東籬放棄了自己的夢想,成為家里的頂梁柱,四處奔走。1508年,40歲的東籬,迎來了人生的另一個變故,弟弟吳履素去世。長兄如父,面對親人的離世,他做出了一個決定,將本來應該由他和弟弟共有的古宅大厝,全部贈予弟弟的兒子吳希江,自己在邊上重新修了一座古厝,也就是現在的吳氏宗祠,并寫下保證書,讓其世代子孫,不得爭奪這間家傳大厝,這座大厝,就是現在的履素宗祠。

6年后,吳東籬的長子考上了舉人,圓了吳東籬兒時的讀書夢。這也是靈水歷史上,第一位中舉的讀書人。

500多年后,這兩間古厝早已經被時光侵蝕,但吳東籬的孝心與對兄弟的深重情義,被記錄下來。靈水人將這里用作老年人活動中心,在恢復古厝的同時,也讓這份百善孝為先的精神,得以弘揚。

(晉江市委文明辦)

- 【 2018-05-11 】· 微矩陣丨“滿意在三明” 文明隨手拍大賽啟幕,終極大獎就是它!

- 【 2018-05-11 】· 長樂玉田鎮:開展志愿活動 展現文明形象

- 【 2018-05-11 】· 武平縣召開文明校園創建工作培訓會

- 【 2018-05-11 】· 永安市啟動“一約四會”宣傳實踐 弘揚文明風尚

- 【 2018-05-11 】· 倡導“文明旅游”重在齊抓共管

- 【 2018-05-10 】· 邵武市:強化校園周邊環境整治 助力師生文明禮儀教育