走在五代就開拓的村道上,不經意間路過唐代遺存的石雕,通往祠堂的路上有一口宋代開鑿的水井,街邊至今還保留著明代建造的木枋,濂江村不大,卻悠悠地、靜靜地躺在歷史的長河之中。在2007年,濂江村被評為省級歷史文化名村,也為這塊土地保留下千年的回音與足跡。

濂江村坐落于福州東南部,川澤縱橫、岡巒相繞,南臥于九曲山,北面于鼓山,整個村莊被閩江支流——濂江所環抱,因此被稱為濂浦;千年來,村中多以林姓族人聚居,亦被稱之為林浦。濂江村里多種植有榕樹,竟將炎炎夏日隔絕于外,盛夏時節從村口而入,頓覺得四周清涼了幾分。

“金鑾入直筆宣皇澤玉堂增瑞,紫殿承恩衣惹爐香翰苑連芳”,濂江村里古跡多,詩文對聯亦是不少。宋明兩個時期是濂江村發展的重要階段,踩著石板路,走過西轅門,便是林浦泰山宮。

南宋末年,濂江見證了一個王朝最后的喘息。700多年前,南宋末代皇帝曾駐扎于林浦,并建造平山閣作為行宮,宮前兩棵盤根錯節的榕樹亦被濂江人稱為宋帝榕。

相傳,南宋軍隊撤離林浦時曾經開倉濟民,當地村民就將平山閣改為社廟,以此來紀念宋帝君臣。至今,香火不絕、行宮仍在,而王圖霸業早已雨打風吹去。

古時,濂江是福州文化昌盛之地,至今還流傳著“七科八進士傳經衍慶,三代五尚書積德流芳”的佳話。濂江書院始建于宋代,理學大師朱熹曾游歷到此講學,雖然時過境遷,但而今所能見的濂江書院依然保存著大量清代建筑結構。

在明一朝,濂江村林氏宗族出了以林元美為首的“七科八進士”和以林瀚為首的“三代五尚書”的佳話,在歷史上留下了濃墨重彩的一筆。

在濂江村至今還傳承著文安公林瀚的“四正家訓”,即“養正心、崇正道、務正學、親正人”。要保持心靈的清靜,推崇正當的途徑,求學要堅持正確的立場,要多親近品德高尚的人。

積淀的文化傳遞著先人求學進取的勇氣與決心,悠久的歷史也為這里留下了豐富的文物名勝、詩詞歌詠,讓我們在瞻仰先賢的同時能將美好的品德代代相傳。

斷橋,顧名思義,存留至今的只有一截殘破的橋體。斷橋,始建于宋代,相傳為宋末君臣登岸之地,在堅硬的石板中,榕樹的根莖扎根其間,形成橋中有樹,古樹護橋的奇景。

建于清末民初的林壽熙宅是濂江村內規模頗為宏大的古建筑。林壽熙宅結構完整,占地約五萬平方米,是中西合璧的經典建筑,為今人研究舊時的民俗風情、宗族淵源、建筑風格提供了寶貴的依據。

漫步濂江村,隨意鉆入哪條小巷都能見到沉淀著歲月的老建筑,吃完飯,鄰里就坐在門前攀談,孩提在巷中嬉戲、老人在樹下下棋,童年如此美好,也如此遙遠。

在城市,回到家中關上門,連對門的鄰居是誰都不知道;在村里,七拐八拐里都是相熟的鄰里,一聲吆喝、必有回響。在高樓大廈里蟄居良久,就更加懷念村莊里樂悠悠的人情味兒。

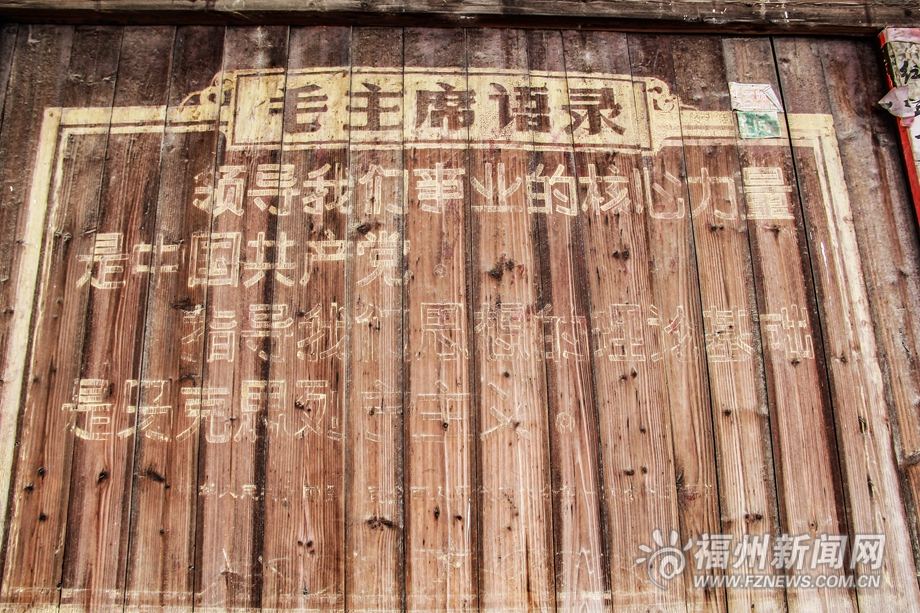

在斑駁的門扉上,印著一段褪色的毛澤東語錄,聽廊間乘涼的老人回憶說,這段語錄是童年時,老一輩人印上去的,不知不覺已經過了半個世紀。凝望著字跡的輪廓,隱約間聽見遠處傳來朗朗上口的誦讀聲。

在顛簸的鄉間小路上細數歲月的痕跡,在老舊的磚墻下聆聽雨打芭蕉,千年來,濂江村延續著古村落的歷史脈絡,也保存著彌足珍貴的閑適。盛夏,外面的世界太焦躁,而在這里,時光正好。

在濂江村外,已被現代的高樓大廈所囊括,在保留與發展中,絕不僅僅是這里的名勝,還有每個村民小時候玩耍的記憶和留給后代點點的鄉愁。