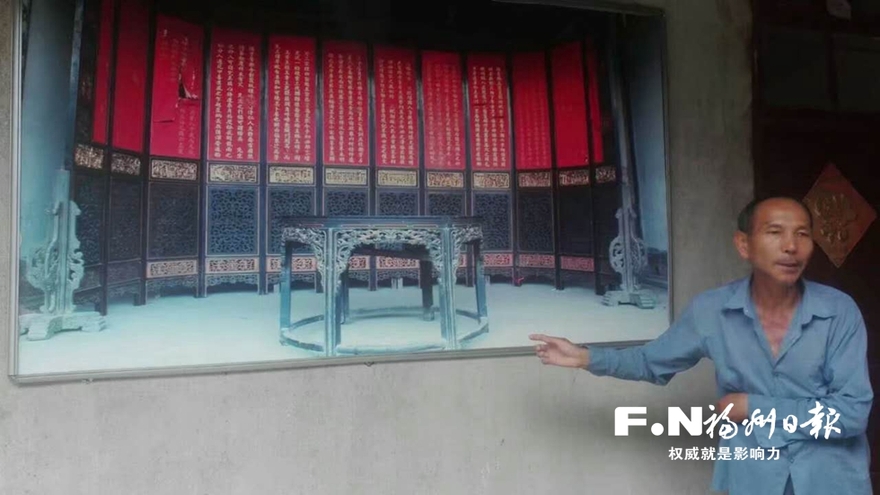

陳用坦第八代后人陳致銑向記者介紹十二扇屏風。

福州新聞網6月26日訊(福州日報記者 呂路陽文/攝)上世紀70年代初的一個夜晚,兩個鬼鬼祟祟的人影出現在永泰嵩口鎮一座老宅前。他們悄無聲息地潛入院內,徑直來到擺放在門廳的一個大木箱前。但是,由于木箱過于沉重,盜賊無法移動。而盜賊搬動木箱時發出的聲響,驚醒了屋主人。

一個沒有任何防盜措施的破舊木箱里,到底存放著什么寶物,吸引了盜賊貪婪的目光?這座老宅又隱藏著哪些不為人知的秘密呢?

塵封多年的神秘寶物

其實,這不是這座老宅第一次遭賊。

遠在清末民初,一個風高月黑的夜晚,有人神不知鬼不覺地潛入宅中,偷走了箱子里的寶貝。主人派人到處尋找,最后用重金從福州某處贖了回來。

2013年1月1日凌晨,盜賊用千斤頂頂起大廳木柱,盜走了一對柱礎。

當年5月3日凌晨,盜賊又摸進老宅,將大廳神龕前4扇鎏金鏤空木雕屏風撬走了2塊。

大木箱中究竟是何寶物,老宅里究竟藏有多少珍寶,令盜賊如此垂涎三尺?

日前,記者來到位于嵩口鎮下坂村的這座老宅,首先想看的,就是裝在大木箱里的寶物。走進老宅,門廳里一個長條形大木箱赫然映入眼簾,木箱周身被兩指寬的鐵條焊個結結實實。

記者看到,鐵條早已銹跡斑斑,木箱上的紅漆也脫落不少,整個箱子斑駁老舊,頗有幾分滄桑,這更增添了寶物的神秘感。

65歲的陳致銑是老宅所剩無幾的住戶之一。他告訴記者,除了上次央視《走遍中國》欄目來拍攝取出過一次外,再也未開箱示人。不過,為滿足來訪者的好奇心,他們特意請人把寶物拍成大幅照片進行展示。

在門廳一側的墻壁上,記者終于見到寶物的“廬山真面目”——一組十二扇木雕屏風,一色鎏金;上部雕刻有花草蟲魚,中部雕刻著各種人物造型,下部鏤空,雕刻12個字,分別是“福祿壽禧,桃熟李豐,籌添捌佰”,字跡清晰可辨。陳致銑說,這是老宅主人陳用坦60大壽時,祝壽人貼在上面的賀詞。

整個屏風融書法雕刻于一體,雕工精美,展開時金光閃閃,富麗華貴,令人嘆為觀止。“之前有專家給它估價2000多萬元,也有人上門出高價收購。老祖宗留下的東西,給再多錢我們也不賣!”陳致銑說。

一個出自民間的屏風,真能擁有如此高的價值嗎?在沒有見到它之前,真是難以想象。這讓記者對眼前這座老宅產生了強烈的好奇,急于探尋它的前世今生。

巧奪天工的古豪宅

陳致銑告訴記者,老宅名叫下坂厝,建于乾隆年間(公元1752年),距今已有265年歷史,建造者是陳用坦。現在居住在下坂厝里的3戶人家,都是他的后代,陳致銑是第八代后人。

雖然沒能親眼目睹寶物的風采,但這座建筑面積達5080平方米的老宅仍讓記者感到震撼。

老宅沿襲中原古民居的風格——建筑材料以木材與土石混合為主;三進大八扇厝,每扇夾墻有風火墻相隔,兩側小廳廂房對稱,氣勢宏偉;屋頂斜面皆成凹曲線,兩端為燕尾脊;牌樓、木雕、石雕、泥塑、彩畫等裝飾小品,形制精美,工藝精湛。

大廳正中的神龕前是一個四扇圍屏,陳致銑說,這是老宅另一個鎮宅之寶,價值不低于十二扇木雕屏風,只可惜左側兩扇被盜。記者看到,圍屏高1.5米,從僅剩的兩扇上仍可看到精美古樸的人物雕刻。圍屏采用鎏金鏤空雕刻技法,人物故事取材于三國演義,人物形象惟妙惟肖,層次分明,立體感很強。

漫步老宅,精美絕倫的壁畫、古色古香的磚雕、蒼勁有力的石刻對聯隨處可見,底座上長滿青苔的洗錢槽默默述說著主人當年的輝煌。整座宅子雕梁畫柱,巍然莊重,極具震撼力,堪稱巧奪天工的閩中古豪宅。

那么,老宅主人陳用坦是何許人?他是怎樣建起這座恢宏壯觀的豪宅呢?

“此子日后必成大器”

陳用坦,1723年出生,故于1798年,享年76歲。傳說他出生時,時值夜間,天地突放豪光,走廊俱亮。鄰居都說:“此子日后必成大器。”

讀完3年私塾,陳用坦開始幫助父親開荒種田,農閑時常到嵩口德星樓街市做點小本買賣。幾年后,頗有生意頭腦的他帶著全部積蓄以及部分借貸,跑遍與永泰交界的尤溪、德化、閩清的偏遠山鄉,以及臨近嵩口的蓋洋、長慶、洑口等地,購置大量田園山地,雇傭一批人搭棚筑屋、開墾耕作,每到收成時節,便派人到各地催收田租。經過多年苦心經營,隨著田產規模不斷擴大,陳用坦獲得豐厚利潤,最多一年收到的佃谷達8000擔。從此,陳用坦成了富甲一方的大財主。

35歲那年,陳用坦決定建造一座私家住宅,他從江西贛州請來“堪輿”名家,幾經勘察,終于擇定馬脰山下的下坂,作為開基立業的風水寶地。同時,他重金聘請當地土木名匠構圖施工、長樂雕鑿名師鏤花刻木……

經過一撥一撥能工巧匠20多年的精心打磨,下坂厝終于落成。陳用坦的族弟陳用金、陳用藻特別仰慕,他們希望在用坦兄的指點下,也有下坂厝那樣的杰作。陳用坦慷慨伸出援手,陳用金的香峰宅、陳用藻的西霞居模仿下坂厝的布局與結構,也破土動工了。

發了財的陳用坦,一直不忘“勤儉為本、耕讀傳家”的祖訓。他開辦私塾,聘請名儒,訓導子孫飽讀經書、傳承禮樂。他還劃出一片旱澇保收的良田,設立“書燈租”,以每年上百擔的田租收入褒獎給立志上進的后輩。

道光年間,永福知縣包干臣倡議重修文廟,陳用坦不顧年事已高,與好友張在軾跋山涉水,三進縣衙共議文廟重修之事,并捐銀600兩(縣志載其為捐獻最多者)。當時知縣公牘稱,陳元封、鄭汝霖、陳上珍(即陳用坦)、謝丹詔、張在軾、陳宗貴為重修文廟最有功者。

記者看到,下坂厝大廳懸掛有咸豐二年二月禮部題請奉旨,旌獎太歲貢生欽加八品銜陳上珍的“孝友”匾。這就是對陳用坦一生積善孝友的最好褒獎吧!