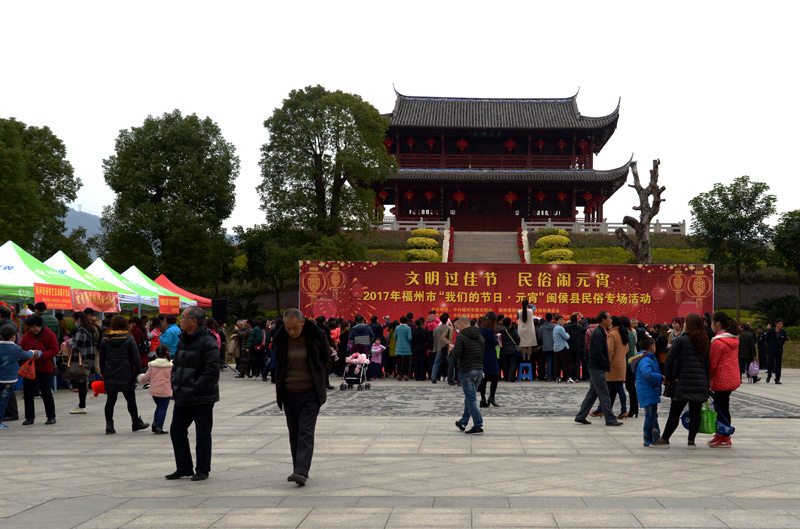

新厝鎮三個民俗表演讓市民大開眼界,圖為海族舞。林秋明攝 四大民俗表演輪番登場 說到福清特色民俗表演,有四個不能不提,即新厝鎮表演的伡鼓舞、弄五獸、海族舞和盛行于龍高半島的板凳龍。 入選福建省非物質文化遺產的伡鼓舞源于明代戚繼光抗倭,盛行于清末。在新厝鎮,每逢年節,人們都會不約而同地表演伡鼓舞,以侑神、自娛的方式求得一方安泰。 伡鼓舞表演時,四把彩色寶蓋涼傘一字型橫隊領先,鈸、鑼依次雙行縱隊居中,由二人推車、一名鼓手組成的伡鼓殿后壓陣擊節指揮。每支伡鼓舞隊,由數十名統一服裝,涂粉抹紅,婀娜多姿的老中青婦女舞者組成的“四手”(傘、鑼、鈸、鼓手)隨著鼓點打奏而起舞,場面宏偉壯觀。 舞臺上的表演結束后,伡鼓舞隊沒有馬上散去,而是繞著觀眾席的外圍走一圈,和觀眾近距離接觸,寓意著為他們帶去一年的吉祥如意。 海族舞表演始于南宋。新厝鎮大澳村祖祖輩輩靠打魚為生,漁民為了自娛自樂,每逢節假日或農閑時分都會聚集在一起,模擬海洋生物的動作、習性開展民俗活動,海族舞就是其中的一種,目的是祈求出海平安、捕魚豐收。 “弄五獸”習俗已流傳了300多年。表演中,五獸表演者模仿各種動物的生活習性跳躍、滾翻、嬉戲等,隨著鼓點的變化走花樣,緊松慢快,花樣繁多。 最有特色的要數板凳龍。只見來自東瀚、高山、沙埔、三山、港頭等鎮的5條板凳龍龍頭高昂,板凳起落,或搖頭擺尾,或上下翻騰,隨著渾厚的鑼鼓、高昂的吆喝聲,整個廣場仿佛要沸騰起來,場面蔚為壯觀。 據了解,舞板凳龍一般選擇農歷正月十一至十六、中秋節表演。它既是福清傳統民間體育活動,也是深受群眾喜愛而又廣為流傳的優秀民間舞蹈形式。如今,板凳龍表演被列為省級民間非物質文化保護遺產名錄。 福清市相關負責人表示,要繼續保護傳承優秀傳統文化,將民俗文化節打造成福清的特色文化品牌,為建設富庶、文明、開放、和諧的“大福清”營造良好的文化氛圍。 |

福清舉辦第八屆民間民俗文化節 市民共享文化發展成果

2017-02-13 10:07:26 來源:福州新聞網

其它熱圖

相關評論>>

- 文明委成員單位

- 文明行業

- 地方文明網站

- 福建新聞網站